Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САНТА-МАРИЯ-МАДЖОРЕ

[итал. Santa Maria Maggiore], одна из 4 папских базилик Рима; посвящена Божией Матери; расположена на Эсквилинском холме.

История

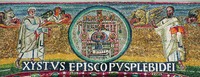

С.-М.-М. называют базиликой папы свт. Либерия (352-366), т. к., согласно Liber Pontificalis, он был ее основателем. Как «базилика Либерия» она упоминается в связи с борьбой между сторонниками папы свт. Дамаса I (366-384) и антипапы Урсина (366-367). После этого более 60 лет о ней нет сведений - вероятно, она была покинута или разрушена. Еще одно определение - «basilica Sicinini» (напр., у Аммиана Марцеллина - Amm. Marc. Res gest. XXVII 3. 13), дано по названию прилегающей местности. Из этого определения делался вывод о существовании первой, более ранней, базилики по соседству с сохранившейся. Однако археологические исследования на наст. момент не выявили под храмом следов более древней церкви (изученные Ф. Маджи сооружения под базиликой, вероятно, представляют собой остатки крупной виллы). Т. о., исторические сведения о «базилике папы Либерия» - праистория существующего храма, сооруженного или по крайней мере завершенного при папе Сиксте III (432-440), о чем упоминается в биографии этого папы в позднейшей редакции Liber Pontificalis (в древнейшей таких сведений нет). Там же приведен список утвари, домов и поместий, дарованных понтификом храму, а также есть сведения о возведении баптистерия с порфировыми колоннами. Роль папы Сикста III подтверждают и 2 надписи. Одна - на триумфальной арке базилики - сообщает о даровании ее папой христианскому народу (лат. «XYSTUS EPISCOPUS PLEBI DEI»). Другая (до XVI в. находилась в интерьере над входом, сохр. в неск. незначительно расходящихся воспроизведениях в средневек. эпиграфах) подтверждает ее посвящение Богородице («THEOTOKOS»). Возведение храма с таким посвящением вскоре после III Вселенского Собора (431), в борьбе с несторианством принявшего догмат о Боговоплощении, интерпретируют как прославление Девы Марии именно как Богородицы. Вероятно, основополагающее значение доктрины, отраженной в посвящении храма, повлияло и на выбор места для него на Циспии - одной из вершин Эсквилина, доминировавшего над Римом.

Мартиролог Иеронима (VI в.) указывает 5 авг. как день посвящения базилики, называя ее базиликой cв. Марии. В Epitome de locis sanctis martyrum (ок. 635-642) храм назван Санта-Мария-Маджоре (Sanctae Mariae Maioris). При папе Теодоре I (642-649) в Liber Pontificalis появилось название Санта-Мария-ад-Презепе (ad Praesepe - у Вертепа), что повторялось в разных вариантах и позднее.

Храм стал центром стремительно распространявшегося почитания Божией Матери. Базилика (второй после собора ап. Петра) была включена в систему стациональных папских богослужений, к-рые проходили в 1-е воскресенье и среду 4-й недели Адвента, в вигилию Рождества (до XI в. также и в Рождество), в день празднования св. Иоанну Крестителю, в среду 4-й недели Великого поста, в Великую среду, в пасхальное воскресенье, в понедельник перед праздником Вознесения (понедельник Rogationes), во вторник 4-й недели по Пятидесятнице и в сент. Службы 2 из перечисленных недель и понедельника перед Вознесением имели покаянный характер, остальные были исключительно Богородичными. В VII в. были добавлены богослужения в праздник Благовещения (25 марта), Успения (15 авг.) и Рождества Богородицы (8 сент.). Папа Римский Сергий I (687-701) предписал, чтобы эти празднования сопровождались литанией или шествием к С.-М.-М., начинавшимся от ц. Сант-Адриано на Римском форуме (ныне здание Курии). 2 февр. праздновалось Сретение Господне (позднее - праздник Пурификации Девы Марии (Purificazione della Madonna)). Праздник сопровождался ночным шествием со свечами, из-за чего возникло 2-е название - праздник «освящения свечей» (итал. Candelora; англ. Candlemas). Среди всех празднований, в т. ч. сопровождавшихся процессиями, центром которых была базилика, наибольшее значение получил праздник Успения Божией Матери, который в конце средних веков стал важнейшим праздником Рима. Кроме перечисленных праздничных богослужений, имеющих фиксированную дату, в базилике проводили Великие литании - диакон еп. Григория Турского Агиульф был их очевидцем во время покаянной процессии, возглавляемой свт. Григорием Великим в 590 г., во время эпидемии чумы.

Базилика была местом покушений на пап исп. Мартина I (649-665) и Григория VII (1073-1085) во время Рождественских богослужений. С храмом связаны и такие значительные моменты истории, как Рождественское богослужение папы Адриана I в 776 г. в присутствии кор. Карла Великого, торжественная литургия папы Адриана II на славянском языке равноапостольных Кирилла и Мефодия в дек. 867 г. с возложением на главный алтарь слав. богослужебных книг.

В нач. XIII в. папа Гонорий III утвердил празднование дня посвящения базилики 5 авг. Этот праздник немедленно был связан с легендой о выпадении снега на Эсквилинском холме в ночь на 5 авг.- чуде, совершённом Божией Матерью, дабы указать патрицию Иоанну и папе Либерию место возведения храма в Ее честь. Легенда известна с кон. XII в., 1-е лит. свидетельство оставил доминиканский мон. Бартоломео из Тренто (ок. 1245) в Liber epilogorum in gesta sanctorum и Liber miraculorum B.M.V. (Bonon. 1794), о легенде упоминает булла папы Николая IV (8 авг. 1288). Более всего распространению сюжета способствовали Золотая легенда Иакова из Варацце (1267) и Учебник божественных служб (Rationale divinorum officiorum) Вильгельма Дуранда (ок. 1291).

С.-М.-М. вошла в число 7 рим. храмов, рекомендуемых для посещения паломниками. Итинерарий для паломников (1360) называл эти базилики королевскими, поскольку они были основаны и украшены Римскими папами и императорами; во фламанд. итинерарии (до 1369) упоминается об отпущении грехов в этих храмах (Blaauw S., de. Cultus et decor: Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale: Basilica Salvatoris, S. Mariae, S. Petri. Vat., 1994. Vol. 1. P. 48). Последовательность их посещения сложилась ко 2-й пол. XVI в. под влиянием католич. св. Филиппо Нери (Venturoli A. Visita alle sette chiese: La liturgia di S. Filippo Neri. R., 2006), в С.-М.-М. заканчивался паломнический маршрут.

Материальное обеспечение

Для организации богослужения близ базилики было основано неск. мон-рей. На землях, прежде занимаемых базиликой Юния Басса (331), а затем перешедших во владения патриция Флавия Феодосия (Валилы), к-рые он пожертвовал базилике С.-М.-М., папа Римский Симплиций (468-483) основал ц. Сант-Андреа. План этого продолговатого здания с апсидой и притвором, отделенным от основного пространства 2 колоннами, был зарисован Джулиано да Сангалло (Il libro di Giuliano da Sangallo. Lipsia, 1910. Vol. 1. Fol. 29v; Vol. 2. P. 47). Позднее церковь вошла в состав мон-ря, основанного, согласно преданию, Варварой, дочерью Венанция,- друга свт. Григория Великого. Вероятно, при папе Григории II (715-731) именно этот мон-рь упоминался как Сант-Андреа-Катабарбара, при к-ром имелся одноименный приют для больных (Hülsen C. Le chiese di Roma nel medio evo. Firenze, 1927. P. 179). Мон-рь просуществовал до понтификата Льва III (795-816) (приют сохр. при ц. ап. Андрея и после исчезновения мон-ря), возможно, ему наследовал существовавший к 998/9 г. мон-рь Сант-Андреа-ин-Эксаюоло. Папа Римский Симмах (498-514) основал позади апсиды С.-М.-М. ораторий святых Космы и Дамиана (LP. T. 1. P. 262) (вероятно, с приютом для престарелых), при к-ром (предположительно к понтификату Григория II и несомненно - к понтификату Льва III) существовал одноименный мон-рь. Папа Римский Лев III после 806 г. даровал базилике мон-рь Сант-Андреа-ин-Масса-Юлиана. Эти мон-ри курировали литургическую жизнь храма до сер. XI в., когда в результате григорианской реформы был образован капитул каноников, возглавляемый архипресвитером. Папа Римский Григорий IX (1227-1241) окончательно определил юридический статус и форму капитула (реформирован в 1554 и в 1556; в 1561 утверждены статуты коллегии бенефициариев, в 1568 образована коллегия пенитенциариев). Имущественное обеспечение базилики улучшалось и при следующих папах. Николай IV для сбора средств на обширную реконструкцию дал индульгенцию (27 сент. 1288) на год и 40 дней всем, «приложившим руку к сохранению и ремонту» базилики, Евгений IV (1431-1447) передал в пользование С.-М.-М. имущество упраздненных близлежащих мон-рей, ц. Санта-Бибиана и ц. Сант-Андреа-делла-Фратте, а Николай V (1447-1455) - конвента Сан-Бартоломео-алла-Субурра.

Архитектура и убранство

Предваренная квадрипортиком базилика размером ок. 80×35 м, без трансепта, с полуциркульной апсидой (вероятно, с 5 окнами) имела обширный центральный неф (70×17 м), отделенный от 2 боковых 36 колоннами из гиметского мрамора и 4 гранитными (большинство - сполии разного размера). Каждая колонна продолжалась до потолка пилястрой. На колонны опирался архитрав, поддерживающий разгрузочные арки в интерколумниях. Первоначально кладка была окрашена красным, а кладочные швы - белым. Несколько позднее выложили мозаичный фриз из аканта и медальонов, а над разгрузочными арками - сюжеты из ВЗ. Над каждой сценой имелось широкое окно с полуциркульным завершением, а выше шел лепной акантовый фриз, фрагменты к-рого сохраняются под деревянным карнизом рубежа XV и XVI вв. Пол был выложен порфиром, античным желтым мрамором и мрамором porta santa.

Мозаики триумфальной арки и нефа

Некогда мозаики покрывали апсиду, апсидную арку, часть стен главного нефа. Сохранились только панели со сценами из ВЗ в центральном нефе и сцены, иллюстрирующие историю детства Иисуса Христа, на триумфальной арке. Мозаика апсиды, сюжет к-рой неизвестен (предполагают, что там могли быть изображены Иисус Христос на троне или Богоматерь с Младенцем в окружении 5 святых и папы Сикста III), не сохранилась после перестройки базилики в кон. XIII в.

Декорация триумфальной арки отражает догмат Боговоплощения. Верхний регистр начинается композицией «Благовещение». Дева Мария представлена в царских одеждах, с пурпурной пряжей в руках, Ее жилище (слева) изображено как рим. дворец с затворенными дверями, над Ее головой - голубь Св. Духа и летящий арх. Гавриил. Необычно изображение окружающих Ее 3 ангелов, 4-й (справа) в равной степени относится и к следующей сцене, в к-рой ангел благовествует прав. Иосифу Обручнику, стоящему у дома с распахнутыми входными завесами. После открытия при реставрации синопии выявлено, что в этой сцене вверху также предполагалось представить летящего ангела, близкого к классическим фигурам древнерим. крылатых Побед и напоминающего арх. Гавриила в сцене «Благовещение». Отступление от евангельского текста (ангел является прав. Иосифу не во сне, а наяву) объясняется тем, что на противоположном конце этого яруса прав. Иосиф видит во сне ангела, возвещающего о необходимости бегства в Египет. Детали 2 композиций подчеркивают, что оба явления небесных вестников произошли до того, как Мария вошла в дом Иосифа. Композиция «Сретение» на противоположной стороне имеет сложную иконографию: действие представлено в атриуме иерусалимского храма, показанного посредством опирающейся на колонны аркады, а параллельно - в виде здания с треугольным фронтоном. Перед храмом представлены пары горлиц и голубей, из-за него выходит процессия 12 священнослужителей во главе со склоненным прав. Симеоном Богоприимцем с покровенными руками. Его облик и облачение (короткие волосы и подстриженная борода, паллий) отличают его от др. ветхозаветных священников и приближают к апостолам, т. о. подчеркиваются признание им Божественной природы Христа и противопоставление ВЗ и НЗ. Перед прав. Симеоном - прор. Анна, к-рая благословляет приближающуюся Богоматерь с Младенцем на руках, облаченную в имп. одежды и сопровождаемую 2 ангелами.

Во втором регистре слева - «Поклонение волхвов» (левая часть сцены переложена в XIX в., оригинален лишь указующий перст), справа на противоположной стороне арки - «Встреча Св. Семейства с Афродитианом у града Сотина». В обеих композициях Младенец Христос изолирован - он восседает на обширном троне или стоит, окруженный ангелами. Сцены объединены темой явления Христа человечеству. Идентификация сидящей справа от трона Младенца фигуры в темном покрывале со свитком в левой руке вызывает споры (вероятно, это - аллегория Божественной мудрости). На противоположной стороне арки ей соответствует фигура философа-киника, стоящего рядом с Афродитианом, к-рая символизирует человеческую мудрость, узнавшую Спасителя. Вместе они могут трактоваться как символы власти земной и духовной.

Сюжеты нижнего регистра - «Избиение младенцев» и «Волхвы и книжники перед Иродом» - помещены вне последовательности событий. Царь Ирод представлен как император на троне, в диадеме и с нимбом. Симметричны группы волхвов, вопрошающих, где искать Божественного Младенца, и женщин с младенцами, к-рые будут убиты как первые свидетели и мученики за Спасителя; солдат, отправленных для избиения, и книжников, неспособных познать Божественную природу Христа. Так вновь противопоставлены ВЗ и НЗ. Цикл завершают изображения Вифлеема и Иерусалима, перед вратами к-рых агнцы (сохр. частично слева).

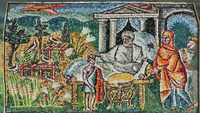

Композиции в нефе относительно невелики по размеру и представляют историю ветхозаветных патриархов Авраама, Исаака и Иакова, Моисея и Иисуса Навина. Каждое мозаичное панно, как правило, делится на 2 яруса, где изображена цепь последовательно развивающихся событий. Персонажи предстают в виде античных героев: библейские жены выглядят как рим. матроны, юноши имеют облик рим. легионеров. Особенно величественны батальные сцены: переход через Чермное м., битвы Иисуса Навина. Изображения отличаются четким рисунком, яркими насыщенными цветами и светотеневой лепкой объемов. Фигуры показаны на переднем плане, что почти лишает пространство глубины. Наряду с повествовательностью, сближающей монументальный фриз с книжной иллюстрацией, в нек-рых композициях показано развитие в христ. иконографии догматических тем (напр., «Явления 3 ангелов Аврааму»). Образцом для композиций, возможно, послужил ныне неизвестный иллюминированный кодекс. Стилистически мозаики кажутся выполненными одной мастерской, но в композициях заметны разные типы взаимоотношения пространства и фигур. В части сцен воздушная перспектива напоминает миниатюры «Ватиканского Вергилия» (Vat. lat. 3225, посл. треть IV - нач. V в.) и Кведлинбургской Италы (Berolin. SB. Theol. lat. Fol. 485, 2-я четв. V в.). Пространство показано с высоты птичьего полета, с фигурами в «наклонном» пейзаже, имеет первый и дальний планы; линия горизонта прерывается возвышениями ландшафта; небо выложено 2 полосами смальты (розоватой внизу, голубой вверху), входящими одна в другую «языками» кладки.

Ремонты и реконструкции здания в средние века.

До XII в. в С.-М.-М. проводили относительно небольшие ремонты и реконструкции. При папе Пасхалии I (817-824) папскую кафедру, ранее стоявшую в пресбитерии справа, перенесли вглубь апсиды, установив под центральным окном на возвышении со ступенями. Одновременно был повышен пол пресбитерия и устроена преграда с архитравом. Новая организация пространства храма, отличная от раннехристианской, была более приспособлена к литургическим требованиям рим. обряда. При папе Бенедикте III (855-858) был восстановлен баптистерий, долгие годы полуразрушенный. При папе Евгении III (1145-1153) был устроен портик (вероятно, для этого приспособили часть атриума, прилегающую к фасаду). Его крышу поддерживали колонны и угловые столбы, а архитрав нес пространную (24 м длиной) мемориальную надпись (ныне в зап. дворе базилики). При папе Александре III (1159-1181) в центральном нефе были устроены 2 симметричных мраморных пульпита с интарсиями работы мастеров семьи Космати.

Радикальная реконструкция храма в преддверии 1-го юбилейного св. года (1300) была осуществлена при папе Римском Николае IV. Две памятные надписи (в апсиде и над надгробием Николая IV) сообщают, что при нем были построены новая апсида и трансепт. Древнюю полукруглую в плане апсиду снесли (в 1747 при понижении уровня хора на 1,78 м были открыты и разобраны нижние части ее стен, сохранявшиеся в полу). Новая апсида имела необычную для Рима 5-угольную форму. Ее углы обработали полуколоннами и пилястрами, объем опоясали 2 межэтажными и одним венчающим карнизом, на боковых гранях сделали 4 окна со стрельчатыми завершениями, а среднюю грань оставили глухой. Полигональность апсиды родственна архитектуре цистерцианских мон-рей. Слева у апсиды имелась квадратная лестничная башенка. Появление трансепта и отнесение апсиды вглубь на 6 м разорвало ее связь с нефом, ее фасад превратился в триумфальную арку.

Сооружение трансепта, изменившего пространство интерьера, было новшеством, к-рое объясняется стремлением как возродить раннехрист. тип базилики по образцу собора ап. Петра, так и осовременить С.-М.-М. по типу главных рим. церквей крупнейших орденов (францисканской Санта-Мария-ин-Арачели, доминиканской Санта-Мария-сопра-Минерва). Возведение трансепта сопровождалось разрушением кивория папы Льва III и пресбитерия папы Пасхалия I, сохранившиеся части к-рых, вероятно, использовали в окулусе на фасаде. Трансепт размерами ок. 6×35 м выступал за боковые стены. Кладка его стен ныне видна на юж. стороне левого рукава, где имеются 3 маленьких окна с полукруглым завершением, размещенных треугольником. Здесь сохранился карниз с рядом полочек с зубчатым краем, 2 рядами кронштейнов и 2 рядами дентикул из кирпича. Кладка трансепта отлична от кладки нефа - разнородные короткие кирпичи сплочены известковыми швами шириной 1,5-2 см.

При папе Григории XI (1370-1378) начали возведение колокольни. Древнейшее свидетельство ее существования относится к нач. XII в. и сохранилось в надписи на колоколе (1289, б-ка Ватикана), отлитом Гвидотто Пизано и его сыном Андреа, дарованном неким Альфано (вероятно, камерарием папы Римского Каллиста II (1119-1124)), сообщающей о реставрации этого колокола на средства Пандольфо Савелли, брата Гонория IV. Колокольня была декорирована более чем сотней изразцов испанского и местного производства со звездами, птицами, узлами Соломона, лилиями, крестами. Последняя реставрация открыла полихромию сооружения - арки окон, элементы межъярусных карнизов, кольцевая кладка вокруг изразцов покрыты голубой глазурью. К 1262 г. базилика имела большие колокола, звонившие перед праздниками, посвященными Богоматери. Два древнейших сохранившихся колокола датированы 1289 г. (один ныне сопряжен с часами и отбивает минуты, другой с 1885 г. хранится в б-ке Ватикана).

Мозаики конхи апсиды

выполнены под рук. Якопо Торрити (Туррити), что документировано мозаичной надписью внизу слева, а также надписью, позднее утраченной, указывающей, что заказчиком был папа Николай IV, и дату завершения - 1295 г. (3 года после кончины понтифика). Мнения исследователей о том, связана ли настоящая мозаика с декорацией, имевшейся на разобранной апсиде, расходятся. Одни утверждают, что работа Торрити тесно связана с раннехрист. иконографией (Й. Вильперт), другие - что его проект близок к рим. средневек. традиции (К. Чеккелли).

Под конхой представлены «Благовещение», «Рождество», «Успение», «Поклонение волхвов», «Сретение». На средней глухой грани апсиды на одной оси с «Коронованием Богоматери» в нарушение хронологии поместили сцену «Успение Пресв. Богородицы». Францисканские богословы, католич. св. Бонавентура и кард. Маттео д'Акваспарта, подчеркивали царственность Богоматери, Ее вознесение во плоти и особенно связь между «Успением», «Вознесением» и «Коронованием». Традиц. визант. иконография «Успения», распространенная в живописи XIII в., в С.-М.-М. обогащена совр. деталями: перед Ее ложем изображены коленопреклоненные 2 маленькие фигурки францисканцев и одного светского персонажа.

Лоб триумфальной арки вверху занят изображениями старцев Апокалипсиса и символами евангелистов; они окружают медальон с образом Агнца (полностью переложены в XX в.), ниже (на уровне Богородичного цикла) слева - «Св. Иероним на кафедре объясняет Св. Писание Павле и Евстохии», справа - «Ап. Матфей проповедует евреям» (большей частью переложены в 30-х гг. XX в.).

Внешние мозаики

Мозаики декорировали апсиду и снаружи (их остатки открыты при реставрации крыши в 1993). Авторство их не установлено. На центральной грани апсиды в люнете, ограниченном верхним межэтажным карнизом, размещался образ Богоматери с Младенцем (вероятно, воспроизводивший икону «Salus populi Romani» - «Спасение римского народа»), по сторонам к-рого были представлены 2 ангела, а в тондо ниже - «Поклонение волхвов». Согласно аббату П. де Анджелесу, воспроизведшему эту декорацию, и изображению в кодексе из Ватиканской б-ки (Vat. Barber. 2109. Fol. 146v), она выносила на наружную стену храма тему Св. вертепа, к-рый в эти же годы был реконструирован Арнольфо ди Камбио внутри базилики. В др. люнетах, согласно тому же кодексу, были представлены мученицы Агния Римская, Цецилия, Лукия и вмц. Екатерина, держащие лампады. Выбор святых позволил предположить, что в программе отражен сон заказчика - кард. Дж. Колонна, к-рый после смерти сестры, католич. блж. Маргариты Колонны († 30 дек. 1280), увидел ее в сопровождении этих святых в ряду дев-мучениц с зажженными лампами в руках, что сближает их образы с образами праведных (разумных) дев из евангельской притчи.

Мозаики фасада структурированы изображением иллюзорной архитектуры. Фасад разделен на 2 яруса, в каждом находятся компартименты с отдельными сценами. Верхний содержит тондо с образом Христа на троне, окруженном 4 ангелами. У его ног - коленопреклоненные кард. Дж. Колонна и, вероятно, его брат Пьетро. Отсутствие фигуры папы Николая IV доказывает, что фасад был завершен после его смерти, когда руководство работами перешло к братьям Колонна (их гербы с кардинальскими шляпам размещены по сторонам от большого окна). Слева от Христа - Богоматерь, ап. Павел, ап. Иаков и св. Иероним (утрачен), справа - св. Иоанн Креститель, ап. Петр, ап. Андрей и ап. Матфей (утрачен); над ними - ангелы на облаках. В нижнем ярусе проиллюстрирована легенда об основании базилики («Сон папы Либерия», «Сон патриция Иоанна», «Патриций Иоанн рассказывает свой сон папе Либерию», «Чудо выпадения снега на Эсквилине» и «Папа Либерий, размечающий на выпавшем снегу периметр новой базилики»). У ног Христа на мандорле читается подпись мозаичиста Филиппо Рузути, вероятно, относящаяся к верхнему ярусу мозаик (авторство и датировка нижнего яруса дискутируются). Опорными годами считаются 1297-й (год опалы кард. Дж. Колонны) и 1306-й (год его повторного призвания папой Климентом V). Более распространено мнение, что мозаики были выполнены в 1306-1308 гг. (версии - до 1297; до 1297 - верхняя часть, 1306-1308 - нижняя; 1318-1319).

Роспись трансепта

была начата по окончании мозаик, на что указывают неск. тессер набора, найденных включенными в интонако росписи. Вскоре работа была прервана, возможно, из-за изменения политической ситуации. Декорация включает архитектурные мотивы иллюзорного карниза с консолями, медальоны с оплечными образами святых, разделенные растительными завитками, и тондо с павлинами вверху. Внизу в прямоугольных рамах были представлены библейские сюжеты (сохр. фрагмент сцены «Сотворение мира»). Существенные изменения в стенописи доказывают смену художников во время ее создания, однако образы святых в тондо выполнены в едином стиле. Для живописи характерны подчеркнутая пространственность и объемность. Среди авторов называют Джотто или художников его мастерской; Пьетро Каваллини или мастера, писавшего в его традициях; Гаддо Гадди; «Мастера клипеев», работавшего под влиянием Джотто; мастера из круга Чимабуэ; «Мастера историй Исаака»; Филиппо Рузути. В кон. XVI в. росписи трансепта реставрировали, что выявлено при исследованиях 1930 г. К понтификату Николая IV относится фрагмент фрески на контрфасаде «Агнец в тондо» (возможно, часть «Страшного Суда»).

Эпоха Возрождения

Папа Римский Мартин V (1417-1431), проживавший при С.-М.-М. в начале понтификата, заказал для базилики т. н. Полиптих Богоматери Снежной (Полиптих Колонна; ок. 1428-1431, Мазолино и Мазаччо; находился на главном алтаре до 1461, частично утрачен, сохр. части в музее Каподимонте, Неаполь; в Национальной галерее, Лондон; Музее изящных искусств, Филадельфия; Пинакотеке Ватикана). Согласно реконструкции, на лицевой части находилась сцена «Папа Либерий размечает периметр будущей базилики», слева - блж. Иероним и св. Иоанн Креститель, справа - ап. Иоанн Богослов (?) и св. Мартин Турский; на обороте - «Вознесение Богоматери», слева - апостолы Петр и Павел, справа - папа свт. Либерий и ап. Матфей. Сохранились части навершия («Распятие») и пределлы («Погребение Богоматери»). Выбор святых и облик персонажей тесно связаны с религиозно-политической ситуацией - программа полиптиха может быть прочитана как аллегория окончания раскола в Римской Церкви в 1378-1417 гг. (Mancinelli А. La basilica nel Quattrocento // La basilica romana. 1987. P. 194-195).

Заметные изменения базилики связаны с кард. Гийомом д'Эстутевиллем (архипресвитер в 1443-1483). Среди его новшеств - основание (1483) и поддержание капеллы Сан-Пьетро-ад-Винкула и арх. Михаила. Апсида этой капеллы разрушена при позднейшей перестройке, но на своде сохранились 4 евангелиста (мастер круга Пьеро делла Франчески); в люнетах - роспись «Воскресение Христово» и синопия сцены «Арх. Михаил, убивающий дракона» (вероятно, с участием Беноццо Гоццоли; отреставрированы в 1980-1981); пол исполнили представители семьи Космати. Боковые нефы были частично перекрыты парусными сводами, трансепт - кессонированным плафоном. Новый киворий (1461), установленный на 4 порфировых колоннах над главным алтарем, заметно изменил интерьер, его обширная скульптурная декорация была исполнена Мино дель Реаме (ныне - на стене апсиды ниже мозаик и в зале капитула).

Кардинал-архипресв. Родриго Борджа (папа Римский Александр VI в 1492-1503) пожертвовал храму богослужебные облачения, занимался реставрацией пола, а также создал великолепный кессонированный плафон (1493-1499; возможно, проект Джулиано да Сангалло, золочение под рук. Антонио да Сангалло Старшего) и карниз центрального нефа. Традиция утверждает, что на золочение плафона пошло первое золото из Америки, пожертвованное испан. короной, но документальных свидетельств этого не обнаружено, видимо, большая часть драгоценного металла была предоставлена златокузнецами.

Эпоха Контрреформации

Рост почитания образов и реликвий, характерный для посттридентской эпохи, активизация пастырской деятельности Церкви, смещение акцента в образе Рима на город как сокровищницу святынь и свидетельств истории христианства, отразились в крупнейшем обновлении базилики.

Во 2-й пол. XVI в. в С.-М.-М. были оформлены 2 традиционные аристократические капеллы. Ок. 1560 г. на средства кард. Федерико Чези была устроена семейная капелла Чези, посвященная вмц. Екатерине Александрийской (вероятно, архит. Гвидо Гвидетти в сотрудничестве с Дж. делла Портой). Капелла в честь святых Флоры и Лукиллы, начатая в 1556 г. кард. Гвидо Асканио Сфорцей и завершенная в 1573 г. его братом кард. Алессандро (архипресвитер в 1572-1581), устроена в левом нефе. Дж. Вазари приписывал ее проект Микеланджело (наброски - листы № 104А, 109А, Музей Каза-Буонарроти, Флоренция), однако более распространено мнение об авторстве Порты, по крайней мере на завершающем этапе строительства. Детали убранства исполнены Тиберио Кальканьи, внесшим также структурные изменения в проект (окна трапециевидных очертаний; план, включающий 2 эллипса). При папе Павле IV (1555-1559) был завершен обветшавший и остававшийся незавершенным со времен кард. Г. д'Эстутевилля левый неф.

Наиболее крупные работы в пресбитерии (проект Порты) были начаты с 1562 г. католич. св. Карло Борромео (архипресвитер в 1564-1572), а после его отбытия в Милан продолжены кардиналом-архипресв. А. Сфорцей. Переустроенный пресбитерий показан на фреске в зале папы Сикста V Ватиканской б-ки (1588-1589). При подготовке к юбилейному 1575 г. по проекту Мартино Лонги Старшего реконструировали портик фасада.

Необходимость осовременить С.-М.-М. была осознана при папе Сиксте V (1585-1590). Этому препятствовали загромождавшие базилику капеллы, надгробия и алтари. На месте неск. старых капелл Сикст V построил капеллу, получившую в его честь название Сикстинская капелла (Доменико Фонтана, проект 1581-1584). Строительство начали 14 янв. 1585 г. По сути капелла является связанной с базиликой церковью, посвященной Св. Дарам, идейным центром к-рой стал средневек. ораторий Вертепа, воспринимавшийся как святое место (Locus Sanсtus) (по аналогии с храмом Гроба Господня в Иерусалиме, храмом Рождества в Вифлееме и Священной лестницей в Риме).

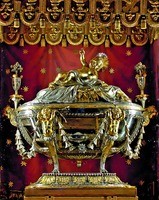

Одной из древнейших святынь базилики является реликвия Св. яслей Спасителя - 5 фрагментов дерева (один из которых служил основой древней иконы «Рождество Христово», погибшей во время разграбления Рима в 1527), которые, согласно традиции, служили опорой глиняных яслей Спасителя (Loconsole M. Luoghi e liturgie della «Gerusalemme romana» // L'Europa dei pellegrini / A cura di L. Vaccaro. Mil., 2004. P. 83-104). Предание о появлении реликвии в Риме при папах Либерии или Сиксте III документально не подтверждено. В 1726 г. каноник базилики К. Баттелли предложил версию, поддержанную П. Ламбертини (впосл. папа Бенедикт XIV), о доставке реликвии при папе Теодоре I. В 636 г. свт. Софроний I, патриарх Иерусалимский, отправил к нему Стефана, епископа Доры, с сообщением об осаде Иерусалима и невозможности проведения Рождественского богослужения. Вероятно, это стало причиной перевоза святыни в Рим. Ее присутствие в храме документируется со 2-й пол. XII в. (Liber de ecclesia lateranesi, диак. Иоанн, ок. 1170). Ф. Петрарка в 1345 и 1350 гг. упоминает вертеп и ясли Господа среди важнейших рим. святынь. Нотариус Николо Синьорили отметил реликвию в труде De iurbus et excellentiis Urbis Romae (ок. 1425), созданном по заказу папы Римского Мартина V. Как важнейшая святыня базилики Св. ясли зафиксированы в описи (1480), где указана и др. святыня - пелены новорожденного Младенца.

Наименование базилики как Санта-Мария-ад-Презепе в биографии папы Теодора I, уроженца Иерусалима, поддерживавшего тесные связи с родиной, позволяет думать, что ко времени его понтификата в храме уже существовал ораторий с алтарем, в к-ром хранились фрагменты камня, привезенные паломниками из вифлеемской пещеры Рождества. Ораторий упомянут в биографиях пап Григория III (731-741) и Сергия II (844-847) как Oratorium sanctum и camera Praesepis соответственно. Сведений о том, что ораторий был создан для хранения яслей Спасителя, нет. Вероятнее, он предназначался для поклонения Деве Марии как Богоматери. Радикальная реконструкция оратория между 1290 и 1292 гг. по заказу папы Николая IV на средства Пандольфо из Понтекорво (согласно Вазари) или Пандольфо из Постренио (согласно О. Панвинио), вероятно, каноника базилики, осуществленная Арнольфо ди Камбио, стала одним из значительных вмешательств в храм. С потерей последнего оплота в Палестине - крепости Акры (1291), и утратой возможности достичь Св. земли ораторий С.-М.-М. стал важнейшим святилищем католич. Церкви, а базилика - «римским Вифлеемом» (Grisar H. Antichità e significato della denominazione «S. Maria ad Praesepe» // La Civiltà Cattolica. Ser. 16. R., 1895. N 4. P. 467). Новая капелла должна была воспроизводить в уменьшенном размере пещеру Рождества. В прямоугольной капелле ковчег со Св. яслями разместили на украшенном фигурами и орнаментами алтаре, установленном к 1-й пол. XIII в. у зап. стены (слева от входа), а скульптурную группу «Рождество Христово» работы Арнольфо ди Камбио поместили в обширной прямоугольной нише напротив входа.

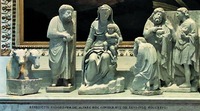

В 1587 г. древний ораторий, не разбирая, перенесли в конфессио под алтарем Сикстинской капеллы, для чего Фонтана применил сложные инженерные решения. Вход в святилище закрыли золоченой решеткой, на алтаре установили скульптурное «Рождество Христово» (Просперо Антики) с фоном из черного мрамора, передающим мрак Рождественской ночи. Вокруг оратория устроили обход, а в стене за ним - узкую прямоугольную нишу, в к-рую поместили скульптурный вертеп Арнольфо ди Камбио, тогда как рельефы его работы (прор. Исаия и царь Давид со свитками) смонтировали в окружении мозаичного декора в стиле мастеров Космати (существенно переложен в XIX в.) в полулюнетах по сторонам от входной арки конфессио. Во время переноса оратория в Сикстинскую капеллу взаиморасположение скульптур было нарушено, новаторская композиция Арнольфо ди Камбио, тесно связанная с архитектурой и подразумевающая точно рассчитанные точки обзора, утрачена. Составить представление об оригинальном расположении частей вертепа ныне можно по описаниям в хрониках, по планам базилики до ее реконструкции, а также по тексту и рисункам Фонтаны, документировавшего свои работы. Реставрация 2019 г. позволила предположить, что группа Богоматери и Младенца не произведение П. П. Оливьери, как предполагалось ранее, а существенно переработанная скульптура Арнольфо ди Камбио. Его скульптуры находились в крипте до 2005 г., затем экспонировались в Музее базилики, а к Рождеству 2020 г. их установили после реставрации на алтаре капеллы блж. Иеронима.

Сикстинская капелла стала папской. В ней вплоть до 1870 г. понтифики проводили 1-е и 3-е стациональные богослужения Рождества (прежде - на главном алтаре базилики). К 1586 г. в капелле было решено разместить надгробия ее создателя папы Сикста V (1588, проект Фонтаны, статуя папы работы Дж. А. Паракки (Вальсольдо)) и Пия V (1586-1589, проект Фонтаны, статуя папы работы Л. Сормани). Живописную декорацию капеллы (1587-1589, переписана в 1871) выполнил большой коллектив под рук. Ч. Неббиа и Дж. Гуэрры. Иконографическая программа прославляет утвержденное Тридентским Собором и оспариваемое протестантами Божественное материнство Девы Марии, подобно тому, как в IV в. сюжеты мозаики триумфальной арки стали ответом на ересь Нестория (Badesio Н. De Sacello Sixti V Pont. Max. in Exquiliis ad Praesepe Domini extructo. R., 1588).

Вмешательства Сикста V коснулись и территории вокруг базилики. В 1587 г. завершили Виа-ди-Санта-Мария-Маджоре, для чего разобрали часть старого патриаршего дворца и другие строения вокруг базилики. Находившиеся за ее алтарем храмы св. Альберта и св. Луки были снесены в 1588 г. для устройства пл. Эсквилино, позади апсиды установили обелиск, происходивший из мавзолея Августа (открыт 13 авг. 1578, проект Фонтаны и К. Мадерны).

После смерти Сикста V строительные работы в храме были заморожены до июля 1592 г., когда посетивший базилику папа Климент VIII (1592-1605) распорядился отреставрировать мозаики, позолотить и расписать орган, соорудив под ним канторию, установить балюстраду вокруг спуска в подземную капеллу Св. вертепа и убрать изображения, признанные неудобными (напр., «Чудо свт. Льва I Великого» в капелле Феррерo). Работы проводил кардинал-архипресв. Доменико Пинелли. Он же заказал расписать простенки между окнами сценами из Жития Богоматери (1593). Живопись А. Лилио, А. Милани, Б. Кроче, Ф. Фенцоне, В. Салимбени, Дж. Б. Риччи, П. Ногари, О. Джентилески в существенной степени изменила интерьер базилики. В этот же понтификат конфессио главного алтаря, созданного при кард. Г. д'Эстутевилле, декорировали полихромным камнем (такой декор получил широкое распространение в последующие века).

В 1605 г., с избранием кард. Камилло Боргезе (викарий базилики в 1577-1588) папой Римским Павлом V, в базилике начали возводить капеллу Паолина, имевшую собственную сакристию и помещения для ее капелланов. Капелла симметрична Сикстинской и задумана, подобно ей, как санктуарий - в ней хранится почитаемая икона Богоматери «Salus Populi Romani». Проект новой капеллы Ф. Понцио представил в июне 1605 г. (история строительства - Baglione. 1639; описание капеллы - Angelis. 1621). Первую мессу понтифик отслужил 8 сент. 1613 г. в еще не завершенной капелле.

План и купол капеллы симметричны Сикстинской. Декорация интерьера под рук. Дж. Б. Крешенци была начата в 1608 г., а в 1615 г. были оплачены скульптура и живопись. Для отделки использованы колонны и редкие породы мрамора, перевезенные с рим. форума, из терм Диоклетиана, храма Мира и из рим. церквей. Облицовка полихромным камнем символизировала великолепие рая (Brunelli P. Beatissimae Virginis Mariae laudatio. R., 1613). К 1612 г. был готов алтарь по проекту Дж. Райнальди, А. Темпесты и Крешенци. В его верхней части разместили рельеф «Чудо со снегом» из белого мрамора и золоченой бронзы на фоне из лазурита (К. Мадерно), ангелов на волютах (Г. Бертело) и ангела с короной (Э. Моретти). Икону «Salus populi Romani» 27 янв. 1613 г. поместили в реликварий в виде возносящих ее ангелов (К. Мариани).

Почитаемая икона стала центром программы убранства капеллы, разработанной Томмазо и Франческо Боцио. Сюжеты, выбор к-рых был продиктован задачами Контрреформации и полемикой с протестантами, были почерпнуты из «Церковных анналов» кард. Цезаря Барония и должны были показать разные аспекты борьбы с ересями в целом, и с иконоборчеством в частности, победу в которой помогла одержать Богородица. Коллектив авторов росписи (1610-1612) отражает как художественную среду Рима, так и установки Ватикана в нач. XVII в. Если в Сикстинской капелле разные мастера работали в едином стиле под рук. Неббиа и выделить работу каждого без документации невозможно, то проект и оформление капеллы Паолина изучены детально (Schwager. 1983). Руководил живописным убранством Кавалер Д'Арпино. Его кисти принадлежат образы пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила в парусах купола, ап. Луки в тондо в арке, «Явление Богоматери ап. Иоанну Богослову и свт. Григорию Неокесарийскому» в люнете над алтарем («Святые Игнатий и Теофил» и «Святые Ириней и Киприан» переписаны при реставрации 1775 г. Д. Корви). На арке входа фрески Дж. Бальоне изображают гибель имп. Юлиана Отступника и визант. императоров-иконоборцев Льва III Исавра и Константина V Копронима. В арках над надгробиями понтификов - голубь Св. Духа; Бог Отец; имп. блгв. Пульхерия, св. Гертруда и св. Кунигунда; св. Кирилл, прп. Иоанн Дамаскин и св. Ильдефонс; св. Франциск; св. Доминик; в люнетах - «Видение св. Ильдефонса», «Видение св. Иоанна Дамаскина», «Победа Нарсеса над Тотилой», «Победа Ираклия над Хозроем» (все - произведения Г. Рени, 1613). Роспись купола «Мадонна Непорочного зачатия во славе» (1612; Л. Чиголи) демонстрирует, как стремительно в XVII в. становились известными достижения науки: под ногами Богородицы изображена Луна с рельефом, впервые увиденным в телескоп Галилео Галилеем. Крупные статуи в нишах (1612) представляют наиболее близких Богородице при жизни святых - ап. Иоанна (Мариани) и прав. Иосифа (А. Буонвичино), Ее предков - царя Давида и прор. Аарона (Н. Кордье); разработчика католич. марианской доктрины св. Бернарда Клервоского (Кордье); сщмч. Дионисия Ареопагита, к-рый, согласно трактату о Божественных именах, был свидетелем Ее успения (Кордье). Надгробия пап Климента VIII и Павла V (проекты 1606) повторяют схемы надгробий Сикстинской капеллы. Стилистка приглашенных мастеров тяготеет к классике - умеренность в передаче эмоций, в использовании ракурсов и жестикуляции. Стилистически выделяются произведения П. Бернини, исполнившего для экстерьера капеллы крупный рельеф «Вознесение Богоматери» (1607-1610; ныне в баптистерии базилики).

К 1609 г. расширили площадь перед портиком базилики, на к-рой воздвигли единственную сохранившуюся из 8 колонн (более 14 м высотой) базилики Максенция, т. н. Колонну мира (1613-1615; проект Мадерны, для скульптуры Богоматери с Младенцем использовали бронзу ограды средневек. фонтана, стоявшего перед старым собором ап. Петра).

После 1621 г.

После избрания папы Римского Климента IX (1667-1669), бывшего ранее каноником базилики, Дж. Л. Бернини было поручено разработать проект реконструкции трибуны храма. Он предложил разобрать средневек. апсиду и создать более обширную, возвести 2 купола, симметричные существующим, однако проект не был реализован.

По заказу Климента X (1670-1676) К. Райнальди переработал, упростив, барочный проект фасада апсиды, представленный в начале века Понцио. К 1673 г. фасад, облицованный травертином и стилистически приближенный к зап. части экстерьера капеллы Паолина, стал симметричным, над карнизом скругленной апсиды возвели балюстраду со статуями апостолов Петра, Павла, св. Доминика и царя Давида (1672/73, Ф. Фанчелли).

В 1740 г. папа Бенедикт XIV (1740-1758) поручил реконструкцию портика Ф. Фуге. Фасад обильно украсили статуями и рельефами (1742; скульптуры понтификов - Б. Лудовизи, К. Маркионни, А. Корсини, К. Мональди; на тимпане выхода - статуи Смирение (П. Браччи) и Целомудрие (Дж. Б. Майни); св. Карло Борромео - Ф. Квейроло; блж. Никколо Альбергати и группа Св. Духа в тимпане - Ф. делла Валле; путти - М. Слодц и П. А. Фершаффельт; рельефы с историей храма - Дж. Лирони, Майни, Браччи, Лудовизи). Скульптурность прихотливой архитектуры фасада с глубоким портиком и лоджией подчеркивается компактными, простыми объемами боковых корпусов. В праздник Успения 15 авг. 1743 г. понтифик впервые благословил верующих из новой лоджии.

Обширная реконструкция под рук. Фуги (завершена к 1750) радикально изменила интерьер. Фуга стремился найти компромисс между модернизацией здания и сохранением его пропорций, объединить разновременные дополнения и переделки. При реконструкции удалили из нефов и хора (1746) большую часть надгробий, эпиграфов и эпитафий (перенесены в баптистерий и в начало левого нефа), симметрично расположили колонны, капители и базы, продлили своды боковых нефов в трансепт, открыли вход в Сикстинскую капеллу под аркой, симметричной той, что имелась перед капеллой Паолина, устроили в пресбитерии органы, демонтировали фасады капелл Сфорца, Чези и новой сакристии и произвели членение освободившихся стен пилястрами с установкой вдоль них новых алтарей, выполненных по единому проекту. Торжественное неоклассическое звучание архитектуры было усилено надалтарными образами работы С. Поцци, П. Батони, А. Мазуччи, П. Костанци, С. Чеккарини. В апсиде разместили полотно «Рождество Христово» кисти Ф. Манчини. Для нового кивория главного алтаря использовали порфировые колонны из «летнего хора» и от главного входа, для престола - порфировую урну, ранее размещавшуюся близ входа под алтарем Распятия. В 1749 г. Браччи завершил 4 скульптуры ангелов и деревянные фигуры путти, держащих корону, пальмовые ветви и крест. Их разместили на навершии кивория, но высокая композиция перекрыла вид на алтарную мозаику, из-за чего в XX в. ее разобрали (ныне ангелы находятся в базилике, в лоджии Благословлений, 2 деревянных путти - в музеях Ватикана). 30 сент. 1750 г. обновленный алтарь был освящен.

К 1826 г. в связи с получением базиликой статуса приходской «зимний хор» времен папы Римского Павла V перестроили в баптистерий (проект Дж. Валадье). Папа Пий IX (1846-1878) расширил конфессио под главным алтарем (проект В. Веспиньяни, работы с 1862, освящено 17 апр. 1864), в к-рое перенесли реликвию Св. яслей. Папа Лев XIII постановил выставлять реликвию для поклонения 25-го числа каждого месяца (с 1938 из-за ветхости дерева только для ночного Рождественского богослужения). Конфессио украшают фрески Ф. Подести и скульптуры А. Стокки.

К 1933 г. (экстраординарный св. год) трансепту времени папы Николая IV был возвращен первоначальный вид (в 1931 снесены арки и своды пресбитерия), со стороны Виа-дель-Эсквилино по проекту инженера А. Палеотти возвели фасад, скрывший сакристию каноников времени Сикста V, а в результате спрямления сев. фасада базилики между Сикстинской капеллой и новой сакристией образовался прямоугольный внутренний двор-атриум.

Икона Божией Матери «Salus populi Romani»

(«Спасение римского народа») - главная святыня базилики, самая почитаемая Богородичная икона Рима; находится в капелле Паолина. Икона (117×79 см) написана на гипсовом левкасе, нанесенном на паволоку, лежащую на 2 сплоченных липовых досках, вставленных в позднейшую деревянную раму из ясеня. Вероятно, при монтаже в раму образ был обрезан снизу и сверху. Исследования естественнонаучными методами в 2017 г. позволили датировать деревянную основу кон. IX - нач. XI в., раму - кон. X - 1-й пол. XI в. (Jatta B. Restaurata la Salus populi Romani // L'Osservatore Romano. 2018. 25 gennaio). В составе связующего красочного слоя обнаружен белок, что позволяет предположить исполнение яичной темперой. Живопись датируют между X и XI вв.

Богоматерь в типе «Одигитрия» представлена поколенно. Она держит Младенца в кольце рук, скрещенных на уровне пояса. В жесте Ее правой руки, с кольцом на среднем пальце, нек-рые исследователи видят символическое обозначение Св. Троицы. В левой руке Она держит платок. Богоматерь облачена в синий мафорий с золотой каймой и темно-красную тунику с орнаментом на рукавах. Образ окружен рамой с геометрическим орнаментом из золотых и темных ромбов, напоминающих орнаментику в стиле мастеров Космати. При реставрации 1931 г. по заказу кардинала-архипресв. Б. Черретти и директора галереи Ватикана Б. Ногары реставратор Дж. Ригобелли снял с иконы массивный серебряный оклад, закрывавший ее большую часть (изготовлен в 1838, чтобы установить новые венцы). При этом на образе были оставлены 2 золотых венца папы Григория XVI, ожерелье с 3 аметистами, 4 топазами и 2 аквамаринами, позднее был добавлен крест, а на правом плече Богоматери - 12-конечная звезда с бриллиантами (это убранство было удалено в 1988, ныне в Музее базилики). В 2017 г. заметили растрескивание и отслоение красочного слоя иконы. К 2018 г. живопись была укреплена, освобождена от загрязнений, старых лаков и записей, деревянная основа отреставрирована (А. Дзарелли, Г. Корнини, М. Алези, Ф. Персегати). В результате были выявлены оригинальный колорит, техника письма ликов мелким штрихом, изображение ранее неразличимой книги, гравировка и оригинальное золочение фона и нимбов.

Икона с X в. получила название «Святой Марии Снежной» (Sancta Maria ad nives) в связи со средневек. легендой о чудесном выпадении снега на Эквилине в авг. и возведении базилики папой Либерием. Одновременно с распространением легенды и сложением в базилике литургии Божией Матери Снежной появляются первые упоминания Ее иконы, к-рую, согласно преданию, написал ап. Лука, и к-рую в 1-й пол. XIII в. поместили в киворий, устроенный на народные пожертвования.

В XIII в. Бартоломео из Тренто записал др. легенды об иконе Богоматери из базилики С.-М.-М., время появления к-рых неизвестно: об ангеле, вкладывающем меч в ножны, к-рый появился на мавзолее Адриана при приближении свт. Григория Великого с иконой Богоматери во главе покаянной процессии во время чумы 590 г.; о чуде с возвращением руки папы свт. Льва I Великого; о чуде свечей, горевших, не сгорая, во время богослужения на праздник Успения. Первая легенда получила наибольшее распространение, несмотря на ее оспаривание францисканцами, утверждавшими, что в процессии несли икону из базилики Санта-Мария-ин-Арачели, и доминиканцами, настаивавшими, что речь идет об иконе из ц. Сан-Систо-Веккьо. Кард. Ц. Бароний повторил эту легенду, однако в более древних источниках о ней нет сведений. Вероятно, это умозаключение, сделанное на основании известной процессии (описана Андреа Фульвио и Панвинио) в праздник Успения, предполагавшей встречу икон «Salus populi Romani» и Спасителя из капеллы Санкта-Санкторум.

B литании Успения - одном из самых крупных обрядов средневек. Рима, в жизнеописании папы Льва IV (847-855) в Liber Pontificalis, в Pontificale из Монте-Кассино (нач XI в.), в Liber Politicus каноника Бенедикта (ок. 1140) в составе Liber censuum описаны шествие и его остановки. Оно начиналось от базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, останавливалось у ц. Санта-Мария-Нуова, затем у ц. Сант-Андреа-ин-Форо-Романо, потом у ц. Санта-Лучия-ин-Орфеа и подходило к С.-М.-М. Несомненно, уже в средние века происходила встреча икон Богоматери и Спасителя. С шествием связывают песнопение Sancta Maria quid est, известное с нач. 1000 г., в к-ром есть строки: «Вознесение святой Марии в ночь, когда износили ее икону». Э. Китцингер предполагал, что встреча должна была происходить у ц. Санта-Мария-Нуова, где хранилась древнейшая икона Богоматери. Однако невозможно определить, предполагалась ли в конце шествия 2-я встреча образа Спасителя с иконой «Salus populi Romani» или же встреча с нею заменила (вероятно, в нач. XIII в.) прежнюю встречу с иконой из ц. Санта-Мария-Нуова, происходившую на форуме. При Пии V (1566-1572) шествия в праздник Успения прекратились, но почитание образа «Salus populi Romani» не прерывалось (процессии 1838 г., 10 и 14 мая 1931 г. в Ватикан и в Латеран, вынесение к собору св. Петра 27 марта 2020).

Продвижение почитания иконы, хранившейся в храме, было задачей утвержденного в 1264 г. братства «Поручившихся Деве Марии», основанного канониками ц. Сан-Витале, которое после объединения с др. подобными орг-циями было переименовано в Братство хоругви. В 1496 г. оно было объединено с капитулом С.-М.-М. В ежегодный день полного отпущения грехов из Апостольской палаты выдавался паллий из золотой парчи, в к-рый облачали икону Богоматери в праздник Успения для торжественной процессии. Поклонение Божией Матери Снежной особенно распространилось в Италии усилиями францисканцев с 1299 г., когда их капитул постановил совершать этот праздник во всем ордене.