Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САНТА-САБИНА

[итал. Santa Sabina all'Aventino], титулярная церковь в Риме в статусе «малой базилики», построенная и украшенная мозаиками в 422-440 гг.; в наибольшей степени среди рим. церквей сохранила свой древний облик и декор, в т. ч. деревянные двери V в. со сценами из ВЗ и НЗ.

Согласно церковному преданию (Passio sanctarum Serapiae virginis martyris et Sabinae martyris, VI в.), «титул Сабины» был основан к кон. IV - нач. V в. в доме жившей на Авентине рим. матроны Сабины (казнена в 125/6), к-рая была обращена в христианство добровольно поступившей к ней в рабство сириянкой Серапией (казнена в 119).

В документах церковного синода 499 г., проходившего при папе Римском Симмахе, впервые упоминаются пресвитеры из «титула Сабины» и «титула Святой Сабины» - неясно, идет ли речь об одном церковном учреждении или о разных. Т. о., с кон. V в. святость Сабины фиксируется документально.

На месте титула Сабины между 422 и 440 гг., в понтификат Римских пап Келестина I (422-432) (согласно надписи на контрфасаде) и Сикста III (432-440) (LP. Т. 1 P. 235), усилиями пресв. Петра из Иллирии была возведена базилика святых Сабины и Серапии (2-е посвящение вызывает сомнения), куда были перенесены мощи мучениц.

С.-С. построена на вершине Авентинского холма, над Тибром, между древними Vicus Altus (сохр. участок в саду мон-ря) и Vicus Armilustri (ныне Виа-ди-Санта-Сабина), и ориентирована с юго-запада на северо-восток. Стены (примерно 56×25 м) сложены из кирпича (в нефах толщина кирпича - 0,67 см, в зоне клеристория - 0,55 см, в стенах фасада и апсиды - 0,85 см). Первоначально перед зданием базиликального типа мог располагаться атриум, возможно, к нему относятся остатки колоннады перед зап. фасадом. Фасад церкви встроен в портик, в стены к-рого вмонтированы многочисленные фрагменты мраморных эпиграфов и рельефов.

Церковь имела 3 дверных прохода с запада, к наст. времени левый закрыт романской кампанилой; ранее существовал вход в вост. неф с Vicus Armilustri, в XV-XVII вв.- вход с зап. стороны в боковой неф. Главный вход оформлен мраморной рамой с аканфовым орнаментом, двери из кипарисового дерева украшены рельефами, мраморные рамы с массивными карнизами классического облика имели дверные проходы из нартекса в главный и боковые нефы.

Внутреннее пространство базилики разделено на 3 нефа 24 коринфскими колоннами (22 стоят отдельно) из проконнесского мрамора, через которые перекинуты аркады. С.-С. - одна из первых христ. церквей, в которых арки над колоннами вытеснили принятый ранее антаблемент, т. о. горизонтальное членение пространства сменилось вертикальным, что подчеркивается контурами аркады с арочными окнами клеристория. Судя по надписям, мраморные порталы, карнизы, колонны могут быть сполиями 2-й пол. II в. из храма Юноны Регины на Авентине или происходить из находившихся неподалеку Суранских терм.

Интерьер освещают 11 окон клеристория с каждой стороны, в торцовых стенах - 5 окон на зап. стороне (восстановлены по гравюре Дж. Дж. Чампини, см.: Krautheimer R. et al. Corpus Basilicarum Christianarum Romae. Vat., 1970. Vol. 4. P. 91. Fig. 85), 3 окна - в апсиде. Поля окон разделены на 3 вертикальных поля деревянными панелями с заполнением прорезными плитками из селенита (реставрация, сохр. несколько подлинных участков). Участки в полях между арками центрального нефа (и ранее, видимо, апсида) украшены мрамором красного, зеленого, белого цвета, выложенным в технике opus sectile (подобие бокалов на тонкой ножке с овальным или круглым зеркалом как телом чаши, со свисающими ленточками; все поле заполнено мраморными имитациями крупной кирпичной кладки; над ними - полоса геометрического орнамента) и являются единственными оставшимися фрагментами декорации времени папы Римского Сикста III (частично восстановлена Д. Фонтаной). В боковых нефах обнаружены остатки орнаментальной декорации. Деревянный кессонированный потолок (1936) церкви воспроизводит раннехрист. прототип.

В вост. части церкви в наст. время находится схола канторум (первоначальный план неясен, перестроена в 1936), во время реконструкции в стены были вмонтированы участки плит древней кантории IX в.

Значительная высота помещения, методичный ритм колоннад и переброшенных через них аркад, удлиненные пропорции колонн с великолепными капителями, простота объема, подчеркнутая геометрией мраморного рисунка над колоннами, хорошая освещенность (расстояние между окнами 1,2 м) придают ему монументальность и торжественность. Ныне, после реставраций нач. XX в., это один из самых соответствующих первоначальному интерьеров среди раннехрист. построек Рима.

Раскопки под базиликой и на прилегающей территории, проводившиеся в 1855-1857, 1936-1939 гг., вскрыли основания строений VI-IV вв. до Р. Х. К северу от С.-С. были обнаружены остатки Сервиевой стены (VI в. до Р. Х.), частных строений II в. до Р. Х. (сохр. мозаичные полы в технике литостротон), примыкающих к ней. Во II в. строения времени Республики были восстановлены общиной почитателей егип. богини Исиды (граффити, фрагменты живописной декорации святилища Исиды, в т. ч. изображение Исиды с рогом изобилия и с 2 фигурами, молящимися ей, с подношениями, фрагменты нильского пейзажа с птицами, греч. граффити с обращениями к богине). В III в. часть строений была преобразована в термы (сохр. следы кирпичной облицовки цистерн, заменивших собой большие комнаты) - они использовались также в средние века монахами мон-ря. Раскопки 1936-1939 гг. выявили между Vicus Altus и Vicus Armilustri, под церковью, структуры, относящиеся к Armilustrium, где ежегодно происходил обряд очищения оружия. В проходе справа от совр. церкви были открыты остатки храма в антах III в. до Р. Х. (возможно, Юпитера Либера или богини Либерты) с 2 гранитными колоннами по фасаду, перестроенного в нач. I в. до Р. Х., на остатках к-рого в I в. по Р. Х. был возведен дом патриция: его хорошо сохранившиеся полы, стены, помещения IV в. были обнаружены под центральным нефом и нартексом совр. церкви на глубине ок. 2 м. Эти находки подтверждают версию об основании «титула Сабины» в частном доме в IV в.

К понтификату папы Римского свт. Григория I Великого относится традиция начинать молебны Пепельной среды 1-й проповедью в С.-С. (традиция возобновлена папой Римским Иоанном XXIII). При папе Римском свт. Льве III (795-816) был проведен ремонт базилики, ей были преподнесены в дар драгоценные короны, светильники (LP. Т. 2. P. 2, 9, 11, 12, 20, 25, 27, 31). До избрания понтификом папа Римский Евгений II (824-827) украсил С.-С. живописью, во время его понтификата в церкви был установлен серебряный киворий, поставлен новый высокий алтарь для хранения мощей святых Сабины и Серапии, сюда были перенесены мощи мучеников прелата Александра, Феодула и Евентия.

В период контроля над Римом и св. престолом Альберика II Сполетского Авентин с С.-С. был превращен в крепость, защищавшую низину Тибра. В X в. крепость стала укрепленной резиденцией семейства Савелли (разобрана при папе Сиксте IV) со стенами (их остатки времени папы Римского Гонория III (в миру Ченчио Савелли) ныне являются стенами сада), башнями и рвом (могилы представителей Савелли сохр. в полах церкви). В 1222 г. папа Римский Гонорий III передал здание церкви и соседние строения монахам доминиканского ордена для организации мон-ря, пригласив поселиться в нем католич. св. Доминика де Гусмана Гарсеса (его статуя стоит рядом со входом в церковь со стороны пл. Пьетро-д'Иллирия; келья св. Доминика обращена в капеллу в 1645). С этого времени С.-С. и монастырь при ней стали одним из центров деятельности доминиканского ордена; здесь проповедовал католич. св. Фома Аквинский. Со св. Домиником связана реликвия - апельсиновое дерево (сохр.), привезенное из Испании и посаженное им самим; его засахаренные плоды католич. св. Екатерина Сиенская подарила папе Римскому Урбану VI, 1-му понтифику, избранному в Риме и правившему из Рима после Авиньонского пленения.

В родовом владении Савелли на Авиньоне папа Римский Гонорий IV (1285-1287; в миру Джакомо Савелли) устроил свой двор. Здесь состоялся конклав 1288 г., на к-ром был избран папа Римский Николай IV. В кон. XIII в. в мон-ре С.-С. провел последние годы генерал доминиканского ордена терциариев и основатель францисканского ордена Муньос де Самора († 1300; надгробная плита с его мозаичным портретом находится в центре главного нефа церкви).

Впосл. интерьер главной доминиканской церкви Рима украшался и расстраивался: П. Угонио приписывает папе Римскому Гонорию III возведение алтарной преграды, выдвинутой глубоко в главный неф; в 1238 г. папа Римский Григорий IX освятил алтарь перед алтарной преградой; в XIII в. освящены новые капеллы - Ангелов (1248; в вост. части юж. нефа) и Петра Мученика (1263; возможно, в конце вост. части сев. нефа); в 1441 г., при кард. Дж. Чезарини, проведен ремонт церкви (надпись в углу апсиды); в 1483-1484 гг. устроена капелла Мадонны Розария; в 1559-1560 гг. отремонтирована апсида, где были заложены окна, древняя мозаика полностью заменена фреской работы Т. Цуккаро. В 1586-1587 гг. по инициативе папы Римского Сикста V и под рук. Фонтаны был проведен самый масштабный в истории С.-С. ремонт: заменен деревянный кессонный потолок, 20 из 26 окон клеристория заложены, кроме нескольких в главном нефе и 3 окон по фасаду, схола канторум и алтарная преграда удалены, алтарь передвинут в апсиду, полы обновлены и устроена крипта, в которую вел лестничный спуск. В 1599-1600 гг. миссионерская деятельность ордена была символически закреплена основанием капеллы 1-го доминиканца в Вост. Европе, католич. св. Иакинфа (Гиакинфа) Польского; в 1643-1647 гг. капелла Ангелов была преобразована в капеллу св. Доминика; в 1671 г. к сев. нефу была пристроена капелла св. Екатерины Сиенской. В 1643 г. реставрационные работы в церкви вел Ф. Борромини; в 1683 г. нек-рые заложенные ранее окна были раскрыты, проведена реставрация мозаик зап. стены, во время к-рой древние мозаики (символы евангелистов, апостолы Петр и Павел) были уничтожены; в 1729 г.- произведены реставрация зон opus sectile в главном нефе, ремонт крыши, арки апсиды.

Во 2-й пол. XIX в. началось археологическое изучение С.-С.: в 1855-1857 гг. были проведены раскопки на территории церкви, на участке ее сада и на территории мон-ря. В 1914-1919 гг. церковь под рук. А. Муньоса была отреставрирована в первоначальном облике по состоянию на V в. (открыты окна апсиды, главного нефа, фасада), восстановлены схола канторум и алтарная преграда, в 1936-1937 гг.- схола канторум времени папы Римского Евгения II. Помещения (кьостро, кельи, рефекторий) доминиканского мон-ря сохранили прежний облик. Сохранены также пристроенные к церкви как 2 малые апсиды капеллы св. Иакинфа, Распятия, в левом нефе - капелла св. Екатерины Сиенской.

Мозаичная декорация

Во 2-й четв. V в., сразу после строительства, базилика была украшена мозаиками, что подтверждает одновременная декорации мозаичная надпись о ее основании: текст сообщает о возведении церкви при папе Римском Келестине I, соответственно декорация относится ко времени папы Римского Сикста III - после 432 г.

Мозаики в основном утрачены. Возможно, над фризом декора opus sectile над колоннами главного нефа изначально помещался цикл сцен из ВЗ и НЗ (по аналогии с мозаиками ц. Санта-Мария-Маджоре, украшенной также после 432).

Свод апсиды и триумфальная арка были украшены мозаикой (мозаика в алтаре в 1559 заменена фреской Цуккаро, в 1829-1830 переписана Камуччини, вновь правлена в 1919), совр. фреска (Христос с апостолами, со святыми по сторонам, среди которых мц. Сабина, мц. Серапия, а также Доминик и др. доминиканцы, у источника воды живой, текущего с Райской горы,- пьющие агнцы, здесь же коленопреклоненные понтифик, пресвитер и 2 епископа), вероятнее всего, в основе воспроизводит первоначальную схему. Наличие мозаики в апсиде подтверждают обнаруженные в 1946 г. под живописью незначительные следы древнего декора (Darsy. 1961). На триумфальной арке во время реставрации 1919 г. по рисунку Чампини исполнены в монохромной графике изображения в медальонах Христа с апостолами и святых, по сторонам - 2 святых града.

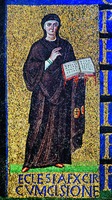

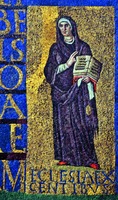

На зап. контрфасаде базилики выложена в 7 строк золотой смальтой на синем фоне надпись об основании церкви. По ее сторонам на отдельных цветных полях расположены персонификации 2 церквей с надписями: «Eclesia ex gentibus» (Церковь из язычников) и «Eclesia ex circumcisione» (Церковь из обрезанных). Источники и рисунки XVI в. позволяют восстановить первоначальную программу росписи зап. стены: между окнами, в межарочных треугольниках, были изображены тетраморфы, или символы евангелистов, по сторонам, над фигурами персонификаций церквей,- ап. Петр с обращенной к нему с небес Десницей Божией (с книгой) и ап. Павел (рис. Чампини см.: Krautheimer R. et al. Corpus Basilicarum Christianarum Romae. Vat., 1970. Vol. 4. P. 91. Fig. 85). Персонификации представлены на золотом фоне с раскрытыми книгами в левой руке, с двуперстно сложенными пальцами правой руки, на них коричнево-пурпуровые мафории, на одеяниях круглые медальоны с золотом (с крестом у левой руки), у правой фигуры - у пояса белый платок. Персонификация, стоящая слева,- в чепце, полностью закрывающем лоб, открыт только узкий белый край под мафорием вост. типа (очень близко к убору Богоматери), стоящая справа - в прошитом нитями чепце на высокой прическе, на к-рый накинута ткань, т. е. облик скорее соответствует рим. типу. Есть различия в характеристике лиц: у стоящей слева фигуры - лицо округлое, оно жестко очерчено, взгляд созерцательно-погруженный в себя; у стоящей справа - лицо более выразительное, взгляд направлен почти прямо, поворот головы динамичен. Фигуры представлены в легком движении: асимметрия плеч, отведенные в сторону правая (у левой фигуры) и левая (у правой фигуры) ноги, создают схему контрапоста, указывают на небольшой и естественный разворот в пространстве. Складки одеяний выполнены пластично и естественно облекают тела, но и в их изображении есть различия: высветления на одеяниях условнее и геометричнее у левой фигуры, сложнее в рисунке - у правой. Это может указывать на разную манеру исполнения, но может быть приемом характеристики противопоставлений - созерцательный образ и образ деятельный, активный, что в целом соответствует представлению о содержании образов иудейского и языческого. Особенности рисунка и кладки, полностью соответствующие опыту античной живописи, характеризуют стилистическую ситуацию 2-й четв. V в.: сложный рисунок, внимание к пространству, пластичность, портретные характеристики, иногда импрессионистичность мазка встречаются в ц. Санта-Пуденциана, ц. Санта-Мария-Маджоре. Иконографическая программа в целом может быть прочитана с т. зр. эсхатологического аспекта, о чем свидетельствуют символическое указание на миссию Церкви, открытой как для избранного народа ВЗ, так и для всего человечества, а также наличие в первоначальной росписи тетраморфов.

В техническом и стилистическом исполнении мозаик Д. В. Айналов видел влияние равеннской школы или непосредственно работу равеннских мастеров: они действительно отчасти близки по рисунку и активным, ярким синим фонам, напр., к мозаикам мавзолея Галлы Плацидии в Равенне (ок. сер. V в.).

Деревянные двери

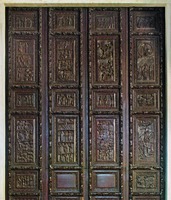

Главный вход в базилику имеет резанные из кипариса деревянные двери (5,35×3,35 м), сохранившиеся от времени строительства и декорации С.-С.,- это редкий по полноте и сохранности ансамбль сюжетов (сохр. фрагменты деревянных дверей из базилики святых Гервасия и Протасия, возведенной в Милане между 379 и 386; 10 панелей с историей царя Давида, Музей базилики; двери ц. св. Варвары со сценой теофании апостолам, Коптский музей, Каир).

Два полотна двери разделены на 28 панелей (сохр. 18, нижние 2 ряда и 2 панели 3-го ряда утрачены) со сценами ВЗ и НЗ и символическими сюжетами. Всего - 12 небольших панелей с одной сценой в каждой и 4 больших, в 2 из к-рых расположены совмещенные сцены и в 2 других - многофигурные композиции. Все поля обработаны на скосе рамы растительным орнаментом, окружены дополнительно пояском бус, общая рама для всех полей - большой валик с орнаментом из перевитых лоз с виноградными гроздьями, рельеф утрачен на 2 полях, но сохранились их рамы.

Двери С.-С., как и двери в базилике святых Гервасия и Протасия в Милане, были в определенной степени новшеством, т. к. в дохрист. период двери языческих храмов обычно не украшали фигуративными композициями. М. Дж. Уинн Лит и А. Шеклер (Sheckler, Winn Leith. 2016. P. 281. N 28) связали создание дверей С.-С. с происхождением заказчика ц. пресв. Петра из Иллирии: согласно Гомеру, Иллирия была «домом» царя Алкиноя и здесь чеканили монеты с изображением золотых дверей царского дворца (см.: Kitchell. 1975). Об образованности пресв. Петра в духе классической античности свидетельствуют строки выполненной гекзаметром посвятительной надписи на контрфасаде.

Панели неск. раз перемещали, по этой причине расположение сцен не отличается исторической последовательностью, но общая программа соответствует важнейшей в раннехрист. традиции идее прообразования Нового Завета Ветхим.

На левой стороне левого полотна представлено распятие Христа и 2 разбойников. Ниже - большая панель со сценами 3 чудес: исцеление слепорожденного (Христос с протянутой в жесте благословения рукой исцеляет слепорожденного, опирающегося на посох, последний стоит на фоне 2-колонного классического строения с фронтоном), умножение хлебов и рыб (Христос палкой-жезлом прикасается к 7 корзинам хлебов, под ним - 3 рыбы), чудо в Кане Галилейской (Христос протягивает посох к 7 сосудам). Ниже - явление Христа апостолам / уверение Фомы (Христос, протянув руку, обращается к 3 апостолам, стоящим перед Ним, ап. Фома склоняет голову перед Христом). Далее - большая панель с 3 сценами истории Исхода (Призвания Моисея) (снизу вверх): Моисей, пасущий стада на горе Синай, явление Моисею ангела, велящего снять сандалии, и горящий терновый куст, Моисей получает скрижали Завета; во всех сценах Моисей представлен молодым мужчиной, в верхней сцене босой Моисей изображен дважды - раскрывшим руки в удивлении и с покровенными руками в момент получения закона, к-рый ему протягивает десница Божия из облаков. На нижней панели сцены: Пилат омывает руки и Симон Киринеянин несет крест (или, судя по тому, что Христа со связанными руками только отводят от Пилата, персонаж с крестом в глубине сцены показывает приготовление казни).

На правой стороне левого полотна представлено явление ангела женам-мироносицам (ангел представлен в рост на фоне арки на кирпичной стене, сам гроб не изображен, очевидно, арка символически отсылает к эдикуле в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Sheckler, Winn Leith. 2018. P. 208)). Ниже - большая панель с 4 сценами истории Исхода (чудеса, совершённые Моисеем) (снизу вверх): иссечение воды из скалы (с десницей Господа, открывшейся из небес), вкушение евреями пищи в пустыне (чудеса с манной и с перепелами, евреи представлены группами по 3 и по 5 чел. вокруг круглых столов с трапезой), Моисей с явленной с небес десницей Господа. Ниже - явление Христа двум Мариям (сцена фактически идентична сцене с явлением ангела, но вместо кирпичной стены изображены деревья, отмечающие пейзаж). Далее находится большая панель со сценой т. н. Adlocutio.

На левой стороне левого полотна расположена сцена поклонение волхвов (волхвы представлены юными, во фригийских шапках, с большими чашами в руках, Богородица с Младенцем на руках - на уступчатом возвышении, видимо, на скале). Ниже находится большая панель со сценой Вознесения Христова (2 ангела поднимают Христа на небеса, один стоит в стороне, 4 апостола - свидетели сцены). Ниже - предсказание Христом отречения ап. Петра (Христос обращается к ап. Петру, протянув к нему руку, за апостолом возвышается консоль с петухом). Далее расположена большая панель со сценами истории Исхода (снизу вверх): чудо превращения посохов Моисея и Аарона в змеев, переход через Чермное море (фараон на колеснице, тонущий в водах моря; лицо фараона в 1836 заменено лицом Наполеона), путь евреев в землю, обетованную им Богом.

На правой стороне левого полотна представлены сцены: преломление хлеба на пути в Эммаус (Христос, преломляющий хлеб, расположен между апостолами Клеопой и Лукой) (нек-рыми учеными определяется как Христос между апостолами Петром и Павлом, т. е. как сцена, иконографически близкая к Traditio legis); Христос в медальоне между Альфой и Омегой с предстоящими / Второе пришествие / триумф Христа и Церкви; прор. Аввакум, переносимый ангелом в Вавилон и приносящий еду прор. Даниилу; вознесение прор. Илии; Христос перед Каиафой.

Композиции на панелях узнаваемы, в них использованы иконографические формулы, известные по пластике саркофагов и в ней в основном разработанные в кон. II - нач. III в. Особое внимание ученых привлекает панель со сценой распятия Христа и 2 разбойников, это одно из самых ранних изображений Распятия в христ. традиции и, возможно, древнейшее изображение распятия Христа и 2 разбойников. Крестов за фигурами Христа и разбойников не видно, их изображения заменили небольшие блоки, находящиеся за ладонями распятых и над их головами, в ладонях - шляпки гвоздей; все 3 фигуры фактически стоят на поземе; заниженное положение распростертых рук распятых делает позы Христа и разбойников сходными с позами орантов (ср.: «Мы свободно подымаем и простираем руки к небу, подобно как Христос простер их на кресте, и в сем униженном положении смело исповедуем Господа нашего» - Тертуллиан. О молитве Господней // Творения Тертуллиана / Пер.: Е. Карнеев. СПб., 1849. Ч. 2) (сходное изображение - на фреске «Три отрока в пещи огненной» в кубикуле Velatio в катакомбах Присциллы, кон. II - нач. III в.- Sheckler, Winn Leith. 2010). Христос, представленный живым, с открытыми глазами, и 2 разбойника изображены на фоне кирпичной стены с расположенными на ней контурами строений с высокими фронтонами. Возможно, строения указывают на Иерусалим (Tumminello. 2003) или являются отражением рим. реалий (см. об этом: Sheckler, Winn Leith. 2018. P. 207-211), поскольку имеют сходство со стенами семейных погребений подобного типа на рим. некрополях; такие же стены и архитектура - на панелях с изображением воскрешения Лазаря и явления ангела женам-мироносицам. Еще один рим. элемент в этой сцене - выделяющий как нимб главу Христа фронтон, к-рый может быть указанием на Латеранский фастигиум, восстановленный имп. Валентинианом III после 425 г., т. е. в годы строительства С.-С.

Наиболее сложными для истолкования являются сцены на 2 больших панелях, получивших у исследователей определение «загадочные»: это т. н. Acclamatio (приветствие) и Parousia (Второе пришествие). Первая разделена на 3 яруса: в верхнем изображено храмовое строение с фронтоном на коринфских колонках, увенчанное посередине конька крыши большим крестом, за ним (или как его часть) - 2 высокие квадратные в плане каменные башни с фронтонами. В портике храма, между 2 велумами по углам проема, расположена муж. фигура в хламиде с разведенными непокрытыми руками, на ногах - сапоги-кампагусы; сбоку от храма, на фоне его стены,- ангел в тоге, его руки раскрыты в жесте обращения; в 2 нижних ярусах - 6 муж. фигур с высоко поднятыми головами, с жестами обращения, их одеяния - пенулы (у клириков) и тоги (у сенаторов или декурионов) - указывают на них, как на людей высокого статуса. Тематику и состав панели можно сравнить с консульскими диптихами, однако в диптихах не встречается фигура ангела, поэтому возникли предположения, что на ней представлен или образ Царя Небесного, согласно пророчествам Малахии и Захарии, или ветхозаветные цари и патриархи (Авраам, Давид, Соломон), Христос и новозаветные персонажи (ап. Петр) (см. об этом: Foletti. 2015; Gomez de Silva. 1996. P. 63-64). Этим толкованиям противоречит как отсутствие ореола вокруг головы, так и совр. платье на муж. фигуре (не встречающееся у Христа), наличие же креста исключает рассмотрение сцены в контексте ВЗ. В сцене предполагали также изображение одновременных созданию двери исторических фигур: имп. Феодосия II (Delbrueck. 1949), заказчика церкви пресв. Петра Иллирийского (в момент его избрания епископом). Учитывая, что остальные панели посвящены библейским событиям, появление ангела в этой сцене переводит ее во вневременной контекст; стоящий рядом с пресв. Петром ангел символически помещает его в ряды библейских героев, изображенных на др. панелях, римская же публика показана здесь как прославяющая строительство новой церкви (Sheckler, Winn Leith. 2016. P. 276).

На 2-й панели показан юный, безбородый, длинноволосый Христос в медальоне, окруженном крылатыми символами евангелистов (оглавные), по сторонам от Него - Альфа и Омега, в руке свиток с надписью ΙΧΘΥС. Ниже, под полусводом, на к-ром изображены 5 звезд, Солнце и Луна (5 планет и светила, давшие названия 7 дням недели), 3 фигуры: женская, раскрывшая руки и поднявшая голову к небосводу и ко Христу, и 2 мужские, возносящие над головой женщины диск с крестом и поднимающимся над ним лучом. Сцена обычно истолковывается как апокалиптическая. Т. М. Мамаки (Mamachi. 1756) определял ее как иллюстрацию видения из Откровения Иоанна Богослова ввиду появления в ней символических Альфы и Омеги. Ж. Ж. Бертье (Berthier. 1910) видел в фигуре в верхнем регистре Христа во славе, а в нижнем - церковь Апокалипсиса. Нек-рые исследователи предполагают, что здесь представлен вариант иконографии «Вознесение» (Kondakov. 1877; Dewald. 1915). Согласно Р. Гаруччи (Garrucci. 1881), поскольку Христос буквально уже находится на небесах, а не возносится, здесь может быть изображен триумф Его и Церкви; Солнце, Земля, звезды отмечают свод неба, под которым, т. е. на земле, установлено царство Христа, Его Церковь, основанная апостолами, несущими крест; Е. Х. Кантарович в 2 муж. фигурах предположил изображение связанных с Римом апостолов Петра и Павла, а в жен. фигуре - Девы Марии (Kantarowicz. 1944); исследователь видел в данной сцене соответствие тексту прор. Малахии (Мал 3. 1-2) и изображение Второго пришествия Христа. Определение центральной фигуры в нижнем регистре как Божией Матери может быть отражением постановлений Эфесского Собора (431), закрепивших Ее почитание как Пресв. Богородицы, сама сцена - возвеличивание Богоматери, через Которую Бог пришел в мир, что символически акцентируется размещением этой сцены на дверях храма. А. Катеуш (Kateusz. 2015) полагает, что в сцене может быть представлено вознесение Девы Марии. Также в жен. фигуре видят персонификацию Церкви (Lowrie. 1947) или Синагоги (De Spirito. 2003) - сцена в целом истолковывается как изображение триумфа Христа и Церкви, надпись «ΙΧΘΥС» указывает на символическое значение дверей как порога, отмечающего переход в пространство храма, где достигается полнота пребывания с Богом и в Боге. Местные рим. аллюзии могут быть прочитаны в неск. случаях: в обозначении пространства тех событий, которые связаны с темой погребения (рим. некрополи), в изображении пресв. Петра Иллирийского в сцене т. н. Acclamatio, в муж. фигурах по сторонам Пресв. Богородицы как апостолов Петра и Павла.

Двери неск. раз ремонтировали, реставрировали и правили (1835-1836, 1852, 1891, 2010). Новейшие дендрохронологические и радиоуглеродные исследования (Foletti et al. 2019) подтверждают изготовление дверей в период строительства базилики, а также уточняют, что 2 панели датируются нач. V в. Стилистические различия в трактовке фигур носят характер индивидуальной манеры, не отражают хронологического разрыва и не указывают на сильную переделку в раннем средневековье, как иногда предполагалось. В целом в работе с объемами, контурным рисунком, обозначением движения, рисунком складок опознаются как более условная, уплощенная, мало детализированная манера, так и манера более гибкая, свободная, которая ближе к классической античной основе (панели могли быть выполнены раньше). Однако в целом стиль исполнения соответствует общей концепции времени, сохранившей античное понимание формы, пространства и рисунка, но с постепенно проникающими в них условностью, контурностью (самые близкие аналогии встречаются в пластике раннехрист. саркофагов 2-й пол. IV в.).