Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САНТА-МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ

[итал. Santa Maria del Fiore], кафедральный собор Флоренции. Расположен на Соборной пл. (Пьяцца-дель-Дуомо) вместе с баптистерием Сан-Джованни и колокольней (кампанилой Джотто). Возведен на фундаментах раннехрист. ц. Санта-Репарата.

Церковь Санта-Репарата

. С IV в. на месте собора существовала ц. во имя католич. св. Репараты - покровительницы Флоренции наряду со св. Иоанном Крестителем и свт. Зиновием Флорентийским. Легенда, принятая флорентийской Синьорией в 1353 г., утверждает, что церковь была возведена в честь победы над войсками Радагайса (405 или 406), одержанной в день памяти св. Репараты. Однако сражение произошло в авг., а день памяти св. Репараты - 8 окт. (зап. календарь). Предположение о том, что после этой победы не основали новую церковь, а переосвятили во имя св. Репараты престол более древней ц. Спасителя, неубедительно, поскольку ц. Спасителя впервые упоминается в 1032 г., когда она размещалась близ нового епископского дворца (изначально резиденция епископа находилась рядом с ц. Сан-Лоренцо). Вероятно, ц. св. Репараты была городским собором с момента возникновения, что подтверждается существованием в комплексе с нею баптистерия (Pani Ermini L. et al. La cattedrale in Italia // Actes du XI Congrès intern. d'archéologie chrétienne. R., 1986. Vol. 1. P. 122-126). Еще одна легенда повествует о чуде, происшедшем ок. 430 г., когда зазеленел сухой вяз, к-рый задели гробом свт. Зиновия при переносе его мощей из ц. Сан-Лоренцо в ц. Санта-Репарата (место у сев. стороны баптистерия, где он рос, ныне отмечено мраморной колонной, установленной в 1375). Но сегодня перенесение мощей свт. Зиновия датируют временем еп. Андрея (869-893), о к-ром в Rubrica Ecclesiae Florentinae (XII в.) сообщается, что он освятил в соборе новый алтарь.

Первое документальное упоминание храма (6 июня 987) сообщает, что в его атриуме проходили судебные слушания (Morozzi, Toker et al. 1974. P. 81-93); затем в акте о пожертвовании от 4 нояб. 1040 г. упомянут алтарь св. Иоанна Предтечи, а также его освящение Теодальдом, еп. Ареццо (1022/23 - после 1038); известно, что папа Римский Стефан IX (X) был погребен в его малой сев. апсиде; что в 1128 г. из храма в баптистерий Сан-Джованни была перемещена крестильная купель; что ок. 1230 г. еп. Иоанн из Веллетри переосвятил главный алтарь; что в 1280 г. душеприказчики врача Роберта ди Альдобрандино основали в храме 2 капеллы; наконец, в отчете о вступлении в собор еп. Иакова 30 июня 1286 г. упоминаются погребение свт. Зиновия, 2 мраморные лестницы пресбитерия, епископская кафедра, главный алтарь, сакристия, капелла ап. Иоанна Богослова. Кроме того, известно, что 26 янв. 1333 г. пожар повредил колокольню, стоявшую к северу от храма. В XIV в. о соборе и его облике периодически упоминали крупнейшие флорентинские историки Джованни и Маттео Виллани.

Сведения о древнейшей церкви дали археологические исследования (1965-1974), начатые близ погребения свт. Зиновия. Однако иметь точное представление об этапах строительства ц. Санта-Репарата затруднительно из-за неточности и неполноты археологической документации. Раскопки открыли сложную картину многоуровневых напольных покрытий. В апсиде было выявлено 3 уровня: терракотовое покрытие (кон. XIII в.), 2-й, более глубокий слой (также из терракоты) и нижний (из каменных плит). В пресбитерии обнаружены лишь 2 из этих слоев: вероятно, средний был разрушен при перестройке и создании крипты. В трансепте и боковых капеллах найдены 5 уровней: ниже 3-го слоя имеется пол с палеохрист. мозаиками (геометрические орнаменты, включающие изображение павлина), под к-рым находится 5-й уровень из терракоты, относящийся к рим. времени. Между баптистерием Сан-Джованни и С.-М.-д.-Ф. в 1971-1972 гг. были открыты остатки рим. стены и прилегающих зданий. Видимо, здесь существовали конструкции I-IV вв., к-рые были заброшены, что подтверждается обнаружением захоронений рядом с ними. Стилистика мозаичных напольных орнаментов (датированы V в.) позволяет предположить, что этот обширный рим. дом занимал область ц. Санта-Репарата, продолжался до баптистерия и был отреставрирован в V в. Радиоуглеродное исследование остатков древесины позволило выдвинуть версию, что ц. Санта-Репарата была основана в VI в.

Археологическую картину, относящуюся собственно к храму, интерпретируют по-разному. Наибольшее признание получила версия о 4 фазах строительства, с датировками к-рых исследователи не полностью согласны. Г. Мороцци предположил, что 1-й храм, с мозаичным полом, был возведен в V-VI вв.; в VIII-IX вв. колонны, разделяющие его нефы, были заменены прямоугольными столпами с пилястрами, пристроены 2 боковые капеллы, создано святилище в виде крипты, а пол выложен мрамором и серым песчаником; в XI-XII вв. крипту расширили на все 3 нефа, над ней возвели пресбитерий с 2 лестницами, полуколонны к-рого переделали в прямоугольные столпы, а также настелили новый пол, из кирпича, на 1 м выше предыдущего; в кон. XIII в. была осуществлена еще одна перестройка, при которой кирпичный пол подняли на 1,6 м выше мозаичного (Ibid. P. 3, 8).

М. Сальми предположил, что 2-я фаза строительства (IX-X вв.) включала 2 этапа: возведение апсид малых нефов было приурочено к приезду в город кор. Карла Великого в 780 г., а устройство боковых капелл - к синоду, проходившему в понтификат Виктора II (1055-1057), чье швабское происхождение может объяснить необычную для Италии планировку храма.

Ф. Тоукер выделил 5 фаз строительства, 3 из к-рых соотнес с разноуровневыми полами под церковью. Древнейшей постройкой он счел ту, что имела рим. пол из терракоты (ок. IV в.). Поверх нее возвели ц. Санта-Репарата-1, в сев. стене которой использовали часть предыдущей структуры. Видимо, фасад церкви располагался ближе к баптистерию (на месте лестницы перед входом в совр. собор). Этот прямоугольный в плане (с соотношением сторон ок. 1 : 2, ширина ок. 25 м) храм с мозаичным полом имел 3 нефа, разделенные 14 парами колонн с шагом ок. 3,2 м (вероятно, они поддерживали аркаду), и завершался полукруглой апсидой, перекрытой сводом. Видимо, в этом храме имелись солея и вима, огражденная решеткой с вратами. Исследователь датирует его временем кор. Теодориха Великого (493-526) и его ближайших наследников, подчеркивая сходство его декорации и посвящения с культурной средой Экзархата. Церковь Санта-Репарата-1а он датирует X в. Перенесение еп. Андреем мощей свт. Зиновия потребовало обустройства для них крипты типа конфессио (для нее были использованы прежние структуры в апсиде) с приподнятым пресбитерием над ней, на к-рый вела центральная лестница. Тоукер предположил, что в этот момент храм обрел 2 башни-колокольни, фундаменты которых, обнаруженные с внешней стороны стен, похожи на фундаменты флорентийских башен этого времени (др. версия: это остатки сооружений, потребовавшихся в кон. XIII в. для укрепления стен апсиды после расширения крипты). Вероятно, в нач. XI в. в связи с ростом города храм радикально перестроили, увеличив количество алтарей. Церковь Санта-Репарата-2 отмечена добавлением открывавшихся в трансепт 2 боковых капелл с апсидами, что придало плану очертания креста, а также строительством малых апсид, завершающих боковые нефы. 14 пар колонн были заменены 7 парами столпов с примыкающими полукруглыми пилястрами; для поддержания крыши возвели 2 арки, пересекающие неф; в нефе выделили 2 компартимента с капеллами по бокам; увеличили крипту (в пределах центрального нефа или шире); пол выложили мрамором и серым песчаником. Эту перестройку Тоукер считает приуроченной к Собору 1055 г., полагая, что нехарактерная для Италии трансформация храма может быть объяснена бургундским происхождением еп. Флоренции Герарда Бургундского, буд. папы Николая II (1058-1061) - сторонника григорианской реформы. Погребение в малой сев. апсиде папы Римского Стефана IX (X) († 1058) указывает, что к этому моменту реконструкция была практически завершена. Церковь Санта-Репарата-2а отмечена строительством портика перед фасадом (в 13 м от совр. фасада обнаружены остатки его оснований), расширением крипты на боковые нефы, устройством 2 лестниц, ведущих к пресбитерию и украшенных интарсиями из белого и зеленого камня (существовали к 1286), а также появлением 7 пристенных надгробий (напр., надгробие Якопо Кавальканти († 1302)). Эта фаза датируется 1-й пол. XIII в. по рельефам из терракоты, происходящим с боковин лестниц пресбитерия, и по 2 базам столпов, перестроенных при расширении крипты. Освящение алтаря еп. Иоанном в 1230 г. можно связать с окончанием реконструкции крипты.

Собор Арнольфо ди Камбио

Старый храм ремонтировали в июне-июле 1293 г., но экономические и политические успехи Флоренции, а также прирост ее населения к кон. XIII в. привели к обширному благоустройству города, его общественных и религ. сооружений. Существовавший собор стал слишком скромен для процветающей Флоренции, что было особенно заметно при сравнении с соборами соседних городов Пизы и Сиены, а также с местными новыми храмами (ц. Санта-Мария-Новелла, ц. Санта-Кроче). Весной 1294 г. Синьория заказала Арнольфо ди Камбио проект перестройки собора, к-рый в 1296 г. получил название С.-М.-д.-Ф., навсегда связавшее имя Богоматери с названием города, гербом к-рого является лилия. В повседневной жизни обозначение Санта-Репарата сохранялось до 29 апр. 1412 г. - даты указа Синьории, обязывающего именовать собор лишь по-новому. В течение всего времени перестройки храм оставался действующим, поэтому в нем был настелен временный терракотовый пол (на 90 см ниже настоящего), а его убранство по-прежнему обновляли (в малой юж. апсиде обнаружена фреска «Воскресение Христово, с Богоматерью и ап. Иоанном Богословом», ок. 1350).

Для возведения собора требовались крупное финансирование, организация строительства и надзор за работами. С 13 дек. 1294 г. в фонд строительства стали переводить все штрафы, получаемые Коммуной за поврежденное, украденное или незаконно полученное имущество. С 1296 г. работы систематически спонсировал папа Римский Бонифаций VIII, от к-рого не желали отставать и городские власти, что отмечено 8 дек. 1296 г. (La Cattedrale. 1994-1995. Vol. 1. P. 36-37). 8 сент. 1296 г. в присутствии папского легата кард. Пьетро Валериани, посетившего Флоренцию во время миротворческой миссии в Сев. Италию, был заложен 1-й камень строительства, что отмечено в памятной надписи на плите, размещенной на юж. фасаде напротив колокольни.

Период политической нестабильности во Флоренции затормозил работы и сбор средств для них примерно на 30 лет. В 1310 г. папа Римский Климент V из Авиньона обещал отпущение грехов всем поддержавшим строительство; для этой же цели в 1318 г. епископ и капитул наложили налог на всех клириков; чтобы пополнить фонд строительства, городская коммуна в течение 5 лет удерживала по 4 денария с либры со всех платежей; с 3 февр. 1320 г. в него стали перечислять треть штрафов, налагаемых инквизицией на обвиненных в ереси; в 1321 г. опубликовали перечень городских цехов, помогавших коммуне в сборе средств, а контроль над строительством был поручен влиятельнейшему и богатейшему цеху шерстянщиков.

С янв. 1351 г. его возглавил Франческо Таленти, изящным архитектурным декором подчеркнувший вертикальность сооружения и облегчивший его тем, что пробил в верхних ярусах 2 ряда бифор удлиненных пропорций и создал обширные трифоры в последнем ярусе. Лестницы, в нижних ярусах расположенные внутри массивных стен, были вынесены в здание колокольни. В 1353 г. был представлен проект плоского навершия (без шпиля, задуманного Джотто), акцентированного крупным, но легким и элегантным парапетом на кронштейнах, напоминающим корону. Такое завершение уравновесило основание колокольни и прервало вертикализм здания, высота к-рого достигла 84,7 м. С 1351 г. скульптурное оформление продолжили Нери ди Фьораванти, Беноццо ди Никкола, Никола Бельтрами и Альберто Арнольди.

В 1356/57 г. разобрали старую колокольню, но скульптурная отделка новой продолжалась и изменялась и в следующем столетии: в 1418 и 1436 гг. Донателло (автор фигур пророков Иеремии и Аввакума) в сотрудничестве с Джованни ди Бартоло по прозвищу Россо (автор фигур пророков Иоанна Крестителя и Авдия) исполнил группу Авраама, в 1422-1424 гг. Джулиано да Поджибонси изваял еще одного пророка, в 1437-1439 гг. в проекте принял участие Лука делла Роббиа, создавший рельефы на сев. стене колокольни. Оригинальное скульптурное убранство с 1965 г. хранится в Музее собора. Колокольня, фасадом выходящая на красную линию ул. Кальцайуоли, связывавшей 2 главные площади Флоренции - Соборную и Синьории, стала градообразующим сооружением.

Уровень юж. части площади, окружавшей собор, был существенно ниже уровня улиц, выходивших на нее. В 1339 г. на них понизили уровень мостовых. В связи с тем, что к югу от колокольни городская застройка близко подступала к собору, начали выкуп и снос близлежащих домов, включая старую резиденцию каноников, а также старое кладбище (для каноников приобрели новые дома, для размещения кладбища - землю). Собор и баптистерий оказались в центре площади, но из-за наличия на ней стройки площадь долго оставалась неорганизованной и разделялась на части, имевшие собственные названия (пл. Капитула, Пьяцца-делле-Паллоттоле, Пьяцца-дель-Опера, пл. Сан-Джованни).

Ряд трагических событий 40-х гг. XIV в. (управление Готье VI де Бриенна, войны, голод, наводнения, чума 1348 г.) и глубокий экономический кризис привели почти к полной остановке строительства. В 1353 г. в записках главы строительства Филиппо Марсили (4 тетради за 1353-1357, архив собора) отмечено, что сев. стена, возведенная Арнольфо ди Камбио, начала разрушаться. Уже с 1348 г. коммуна вновь ввела сборы для пополнения фонда строительства, указав, что храм возводится «не только в честь Господа, Его Матери и св. Репараты-девы, но и во славу и для украшения города Флоренции».

29 мая 1355 г. администраторы С.-М.-д.-Ф. заказали Франческо Таленти, начавшему работать для собора в 1347 г., новую модель, поясняющую расположение будущих капелл. Это было необходимо, т. к. территория храма была занята старым действовавшим собором, монастырем каноников, домами, мастерскими, а также древней ц. Сан-Микеле-Висдомини. Модель, представленная Таленти 26 июня 1355 г., доказывала, что существует возможность, не выходя за границы, намеченные Арнольфо ди Камбио, зрительно расширить пространство собора, спроектированного как готический, за счет увеличения шага пилястр, сокращения числа компартиментов и повышения сводчатого перекрытия. Проект, признанный вначале слишком дорогостоящим, получил общественное признание, стимулировал пожертвования горожан и был принят властями 3 авг. 1357 г. В том же году Таленти представил модель капителей столпов и предложения, касающиеся сводчатых перекрытий. 18 дек. 1358 г. начали разбор крыши. 20 дек. 1364 г., после возведения первых 3 компартиментов храма, Таленти был отстранен от руководства. В 1366 г. комиссия, состоявшая из архитекторов, живописцев и ювелиров (в нее входили Нери ди Фьораванти, Бенчи ди Чоне, Андреа ди Чоне, Таддео Гадди, Андреа ди Бонаюто), приняла окончательный проект нефа, имеющего 4 компартимента с бифорами в 3-м и 4-м компартиментах, с аттиками над боковыми нефами. Таленти был вновь призван на строительство 6 июля 1366 г. и руководил им до 1369 г. В 1370 г. были определены форма нефа и размер купола с барабаном, прорезанным круглыми окнами (проект Джованни ди Лапо Гини, наследовавшего Таленти и исполнившего почти всю структуру нефа). 27 февр. 1375 г. постановили сохранить старую апсиду, включив ее в новую базилику в качестве конфессио (кроме того, она использовалась для захоронений членов капитула). В 1378 г. был завершен свод центрального нефа, в 1379 г.- боковых, строительство апсиды и барабана продолжалось до 1421 г.

Возведение купола сопровождалось горячими спорами, охватившими город и не утихавшими всю 2-ю пол. XIV в. Уже в 1417 г. Филиппо Брунеллески было уплачено 10 золотых флоринов за некие работы, связанные с куполом. На конкурс 1418 г. были представлены 17 проектов, в 1420 г. конкурировали лишь 3 автора. Брунеллески решил техническую задачу, никогда прежде не решавшуюся: возвести купол без лесов и кружал, установка которых была невозможна при его размерах (высота до основания 53 м, до фонаря 88 м, диаметр основания 42 м). Кроме того, отказ от лесов существенно удешевил строительство. Восьмигранный купол с двойной оболочкой доминирует над системой апсид. Тонкая прорисовка ребер отражает специфику формальной логики Брунеллески, делая купол более величественным и полнотелым. Строительство завершили в 1436 г., 25 марта (1-й день года по флорентинскому календарю) папа Римский Евгений IV освятил храм. Только после смерти Брунеллески (15 апр. 1446) начали монтировать фонарь (проект 1436 г.), созданный как идеальная реконструкция классических ротонд и несущий статическую функцию - его вес придает устойчивость куполу. Работами руководили: с 1446 г.- Микелоццо ди Баротоломео, с 1452 г.- Антонио Манетти ди Чаккери, с 1462 г.- Бернардо дель Борра, с 1464 г.- Томмазо Секкьелли. В 1467 г. резчик Джованни Бартоломеи создал основание яблока, в 1468 г. Андреа дель Верроккьо отлил бронзовый шар диаметром ок. 2,4 м, который увенчали крестом работы медника Паоло ди Маттео в 1470 г. Разрешение технических и эстетических проблем, связанных с проектированием и возведением купола С.-М.-д.-Ф., отмечает первую победу Возрождения: функция купола больше, чем у венчающего элемента сакрального сооружения,- он стал организующей силой городского контекста и прилегающей территории.

Дальнейшее существование купола и собора осложнялось тем, что фонарь регулярно привлекал молнии. В апр. 1492 г., за 3 дня до смерти фактического правителя города Лоренцо Медичи (Великолепного), фонарь от удара молнии, по выражению очевидца, «раскрылся как гранат», куски мрамора упали в храм, на ближайшие дома и улицы, выбив воронки глубиной в 2 локтя. Верх фонаря пришлось разобрать и реконструировать. Через 3 года молния снова разрушила его колонну. 27 янв. 1601 г. сильнейший удар молнии разбил часть купола, крышу нефа, снес крест с яблоком и треть фонаря, осколки к-рого долетели до середины Виа-деи-Серви (повреждения зафиксированы на рисунках А. Аллори (Florent. Bibl. Centr. II. I. 429. Fol. 33) и неизвестного автора (музей Ашмола, Оксфорд)). Герц. Фердинанд I Медичи приказал проследить, чтобы купол и фонарь были восстановлены максимально точно по архивным рисункам и чертежам. Руководителями работ стали Герардо Мекини и Аллори, при этой реставрации шар был вызолочен (работа ювелира Маттео д'Агостино Манетти). По окончании работ в апр. 1603 г. архиеп. Алессандро де Медичи поднялся на купол с процессией и поместил в основание креста свинцовый ящичек с реликвиями, долженствующими, по его мысли, защитить собор от дальнейших повреждений. Однако молнии поражали крест вплоть до сер. XIX в., когда был сделан громоотвод. Ревизии купола (в 1637, 1639, 1661, 1667, 1674, 1691, 1695, в XIX и XX вв.) показывали его высокую стабильность. Последняя крупная реставрация осуществлена во 2-й пол. 70-х гг. XX в.

Интерьер

Собор с просторным, строгим интерьером, разделенным высокими столпами на 3 нефа, с крестовыми cтрельчатыми сводами с невысокой стрелой подъема, отличающей итал. готику, с крупной обходной галереей на консолях, обегающей его по периметру, стал 4-м в мире по размерам после соборов св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне и миланского собора (длина 153 м, ширина нефов 38 м, трансепт ок. 90 м). В нем объединены традиции сев. позднеготической архитектуры и чувство классики, неизменно присущее флорентийским мастерам.

В 1428 г. центральную капеллу восточной апсиды посвятили свт. Зиновию Флорентийскому (гробницу святого исполнил Л. Гиберти в 1432-1440), а к 1435 г. Брунеллески предложил проект оформления радиальных капелл и хора. Временные, деревянные алтари в капеллах с 1439 г. стали заменять мраморными, исполненными под рук. Брунеллески и Гиберти. В это же время Брунеллески начал оформление 2 сакристий.

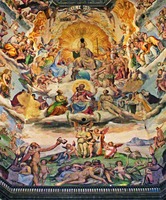

Брунеллески предполагал покрыть свод купола мозаикой подобно баптистерию, но в 1572 г. Дж. Вазари начал расписывать его гигантской сценой «Страшный Суд». После его кончины († 1574) Ф. Цуккари с мастерами завершил живопись к 1579 г. Зрелищная композиция состоит из 4 ярусов, кольцами охватывающих купол, на к-рых размещены ведущие группы персонажей, а у основания фонаря изображены гигантские фигуры пророков в окружении иллюзорной архитектуры.

При герц. Козимо I Медичи (1537-1574) собор начали отделывать мрамором внутри: пол перекрестья и центрального нефа покрыли изысканным геометрическим орнаментом (начат по рисунку Баччо д'Аньоло, продолжен между 1526 и 1560 его сыном Джулиано, Франческо да Сангалло и др.).

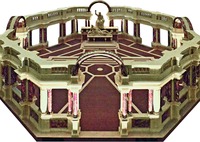

Оформление хора имело политический смысл. Собор, вмещающий более 30 тыс. чел., и прилегающая к нему площадь изначально создавались не только для нужд культа, но и как место проведения важных общегородских церемоний. В С.-М.-д.-Ф. читали «Божественную комедию»; в 1439 г., во время Ферраро-Флорентийского Собора, здесь было одобрено объединение Западной и Восточной Церквей; 21 сент. 1441 г. Л. Б. Альберти, воспользовавшись пребыванием в городе членов курии, папы Евгения IV и мн. богословов, провел под патронатом Пьеро ди Козимо де Медичи лит. состязание Certame coronario, в к-ром участвовали 8 литераторов. Его темой была избрана «истинная дружба», а целью - доказать, что разговорный язык (volgare) не уступает классической латыни и способен передать самые сложные оттенки смыслов. В XVI в. собор не утратил значения в гражданской жизни флорентийской коммуны. Герц. Козимо I, ставший единовластным правителем города, настойчиво подчеркивал преемственность своей власти. Сооружение нового хора С.-М.-д.-Ф. стало частью программы прославления его правления. Герцог праздновал в обновленном хоре получение ордена Золотого руна, присланного ему имп. Карлом V Габсбургом в 1545 г., и здесь же перед всем городом было прочитано бреве Пия V, объявлявшее о получении им титула великого герцога Тосканского (коронован в 1569). Оба этих акта, совершавшиеся в наиболее священном и торжественном месте древней республики, окончательно легитимизировали новую династию, признанную духовной папской и светской императорской властями. Такого рода церемонии требовали соответствующего сценографического окружения, поэтому в 1547-1572 гг. по проекту Баччо Бандинелли и Джулиано ди Баччо д'Аньоло, возглавившего строительство после смерти отца в 1543 г., был создан новый, монументальный хор. Окружавший его глухой парапет нес ионические колонны, на которые опирался архитрав с балюстрадой, прерывающийся 2 широкими арками на длинной оси храма (фрагменты сохранились в Музее собора). Сложный архитектурно-скульптурный комплекс возводился медленно. Во время его строительства в Серавецце были открыты месторождения мрамора с ярко выраженным рисунком, декоративность к-рого оценил герц. Козимо I. Этим мрамором с 1569 г. стали заменять части хора, изготовленные из белого мрамора. Проект предполагал обширное скульптурное убранство, но из 300 задуманных рельефов и статуй изготовили лишь часть, вместо недостающих статуй поставили изваянные ранее для др. мест (напр., статуи: прор. Даниила, созданную Донателло или Нанни ди Банко, прор. Исаии - созданную Бернардо Чуффаньи (1427) для колокольни, Иисуса Навина - работы Нанни ди Банко и Чуффаньи, в 1415 завершенную Донателло, царя Давида, в 1436 изваянную Чуффаньи для фасада собора). После смерти Бандинелли в 1560 г. работы завершали члены его мастерской - Джованни Бандини и Винченцо де Росси. Иконографическая программа убранства, объединяющая классические формы с традициями Кватроченто, а религ. темы - с образами античной мифологии, показалась слишком светской: появление близ алтаря со Св. Дарами скульптур нагих прародителей у древа познания с обвившим его ствол змием (1551) вызвало скандал и обвинения в «лютеранской ереси». Однако они оставались на месте до 1722 г., когда их переместили в Палаццо-Веккьо (ныне -в Барджелло), заменив Пьетой, изваянной Микеланджело для собственного надгробия. Сооружение противоречило духу и постановлениям Тридентского Собора, стремившегося сделать место богослужения максимально обозримым для верующих. Тем не менее хор из полихромного камня, щедро отделанный снаружи и изнутри рельефами и украшенный статуями, придал более совр. вид суровому интерьеру, нарушив его цельность. Эта новая, мощная структура способствовала максимальному прославлению герцогской власти: она напоминала, что герцог находится под божественным покровительством, и это было особенно очевидно во время пасхального богослужения, в к-ром он участвовал, восседая в хоре на троне.

Б. Амманати, приглашенный Вазари во Флоренцию в 1555 г. для переделки Палаццо-Веккьо и ставший членом Академии искусств и рисунка (основана в 1563), предложил украсить интерьер собора к бракосочетанию (1565) вел. герц. Франческо I Медичи с Иоанной Австрийской, установив на пилястрах средокрестья и на стенах нефа крупные табернакли со статуями апостолов. Проект продолжался до 1573 г. Вначале были сделаны модели табернаклей - деревянные, расписанные под мрамор из Серавеццы. Затем часть табернаклей изготовили в камне. И в тех и в других установили скульптуры, исполненные скульпторами разных направлений и эпох, объединить к-рые в комплекс удалось благодаря эффектным обрамлениям.

В XVII-XVIII вв. собор украшали характерными для эпохи барокко обширными временными декорациями: капеллы и трибуну драпировали драгоценной красной и золотой парчой, закрепленной вверху розами из шелка. Для расширения пространства в 1688 г. к бракосочетанию принца Фердинандо Марии Медичи с Виолантой Беатрисой Баварской демонтировали 2 прославленные кантории - работы Донателло (1433-1439) и Луки делла Роббиа (1431-1438, ныне обе в Музее собора), располагавшиеся над вратами, ведущими в сакристии. Над хором в дни торжественных церемоний и праздников воздвигали балдахин. Еще одним важным инструментом декораторов был свет. На обходной галерее нефа и под куполом устанавливали желтые лампы, в капеллах - красные. Особенно щедро иллюминировали хор, о к-ром современники писали, что он сиял, словно озаренный божественным светом, и на нем невозможно было различить отдельные свечи. Иллюминация архитектуры, своего рода форма спектакля, полностью преображала пространный и темный интерьер. Ярким примером такого временного убранства было оформление собора в честь празднования памяти свт. Зиновия. В центре главного нефа был установлен пьедестал, монохромно расписанный в красных тонах сценами его жития. На пьедестале установили скульптуры ангелов, вздымающих 4 обвитых серебряными лозами обелиска, поддерживающих высокие факелы, а в центре возвели ступенчатую пирамиду со свечами - на нее опирались облака, выполненные из стукко, на к-рых 4 ангела несли хрустальный ковчег, обрамленный золочеными лучами. В ковчеге были выставлены для поклонения мощи святого, причем отлитый из серебра реликварий, содержащий его главу, был размещен так, что создавался сценический эффект: глава казалась парящей над сооружением.

Неоготическая реставрация XIX в.

Архитектором Опера-дель-Дуомо в 1824-1860 гг. был Г. Баккани. Реставрация интерьера собора 1838 г. имела целью придать ему стилистическое единство и симметрию. Его состояние резко критиковали современники, считая недостойным главного храма Тосканы (напр., А. Адемолло, 1837). Реставраторы 1842 г., вдохновленные идеями рационалистического пуризма, уничтожили все следы бытования храма, желая восстановить его на момент «готического» оригинального замысла, к-рого в действительности никогда не существовало. В первых 2 компартиментах были сделаны единообразные слепые окна, симметричные имевшимся. Особенно радикально был переделан пресбитерий. Хор демонтировали, сняв его верхнюю часть (колонны, архитрав, арки, балюстраду) и оставив лишь парапет, на к-рый лентой смонтировали снятые рельефы. Архитектурные части хора свезли в Фортецца-да-Бассо, с небольшим успехом пытались распродать колонны (малая часть была куплена в Англию для украшения частной виллы), а снятые деревянные кантории (1688, сразу были куплены для церкви в Норфолке) в 1846 г. заменили новыми, выполненными в неоготическом стиле.

Из исторически ценных памятников в соборе сохранились изображения, входившие в пантеон великих флорентийцев. Среди этих памятников - живописное надгробие кондотьера Джованни Акуто (Джон Хоквуд) кисти Паоло Уччелло, переписанное им дважды и завершенное в 1436 г., и надгробие Никколо да Толентино (1456, Андреа дель Кастаньо); ростовой мемориальный портрет Данте на фоне Флоренции (1465, фреска Доменико ди Микелино); медальон с бюстом Брунеллески, изваянный его учеником и приемным сыном Андреа Кавальканти (1446); тондо с портретом Джотто (1490, Бенедетто да Майано) с эпитафией, сочиненной Анджело Полициано; бюст философа Марсилио Фичино (1521, Андреа ди Пьеро Ферруччи). Среди др. ценных произведений, оставленных в соборе,- полотно «Св. Варфоломей на троне» (1408, Росселло ди Якопо Франки), фрески, снятые с надгробий августинца Луиджи Марсили (1439) и Пьетро Корсини, архиеп. Флоренции (1422, Биччи ди Лоренцо).

Собор обладает крупнейшим в Италии комплексом фигуративных витражей (44 витража в 55 окнах). После устройства 4 бифор в боковых нефах в последнем десятилетии XIII в. остекление получило широкое распространение. На зап. фасаде имеются 3 круглых окна с фигуративными витражами (между 1434 и 1455, по картонам Гиберти), представляющими сщмч. Лаврентия с ангелами, Вознесение Богоматери, первомч. Стефана с ангелами. Витраж с 7 святыми в окнах 3-го и 4-го компартиментов на юж. стене исполнен по картону Аньоло Гадди (1394).

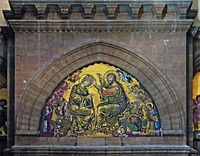

По углам циферблата огромных часов, установленных на контрфасаде, Уччелло (1443) в сильном ракурсе изобразил головы пророков. В люнете портала представлено мозаичное «Коронование Девы Марии» (нач. XIV в., приписывается Гаддо Гадди). По бокам в арках маленькой лоджии времен Арнольфо ди Камбио представлены музицирующие ангелы на золотом фоне, написанные, вероятно, Санти ди Тито (кон. XVI в.). Справа от центрального портала расположено надгробие еп. Флоренции Антонио д'Орсо († 1321) работы Тино ди Камаино (мн. элементы утрачены, часть их сохраняется в Барджелло). На соседнем столпе - изображение вмц. Екатерины Александрийской с поклоняющимся донатором (ок. 1340, мастер школы Бернардо Дадди).

Экстерьер

Восточная часть объема собора образована 3 гранеными апсидами, перекрытыми полукуполами, примыкающими к барабану и усиленными контрфорсами, корреспондирующими со стенами, делящими каждую апсиду на 5 капелл. В 1395-1396 гг., следуя проекту 1366-1367 гг., начали оформление апсид (капеллы юж. апсиды были завершены в 1395-1396, восточной - в 1397-1401, северной - в 1401-1403). Окна элегантных пропорций на юж. и вост. сторонах оформлены по проекту Гиберти. 17 статуй апостолов, венчающих окна, стилистически неоднородны, исполнены в XIV в.

На сторонах барабана, корреспондирующих с 2 сакристиями и 2 лестницами, ведущими на купол, имеются полукруглые в плане эдикулы с нишами («мертвые» трибуны), спроектированные Брунеллески. У основания трибун проходит балюстрада с гигантскими скульптурными водосливами, переходящая на тело базилики и обегающая ее по периметру. Облицовка барабана купола (сохранилась деревянная модель) была спроектирована Антонио Манетти ди Чаккери (возглавлял строительство в 1452-1460) и осуществлена Джулиано да Майано (возглавлял строительство в 1477-1490), расширившим наружные откосы окон барабана. Этапы облицовки можно проследить при сравнении изображения собора на фреске с портретом Данте (ок. 1465, Доменико ди Микелино, Санта-Мария-дель-Фьоре) и на фреске в Зале лилий Палаццо-Веккьо (1481-1485, Доменико Гирландайо). В посл. десятилетие XV в. были облицованы грани барабана, угловые пилястры, откосы окон и начат фриз у основания купола. В объявленном в 1507 г. конкурсе на завершение облицовки барабана и сооружение обходной галереи у основания купола (построить ее Брунеллески планировал в 1420) участвовали многие мастера, в т. ч. Микеланджело и Андреа Сансовино. От конкурса сохранились деревянные модели (ныне в Музее собора). Из 5 проектов предпочтение отдали предложенному Баччо д'Аньоло, Симоне ди Поллайоло (по прозвищу Кронака) и Джулиано да Сангалло, потребовав от них включить в команду Антонио да Сангалло Старшего, ориентироваться на модель Антонио ди Чаккери и максимально сохранить то, что уже было сделано (Nova A. Il ballatoio di S. Maria del Fiore a Firenze // Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo: La rappresentazione dell' architettura. Mil., 1994. P. 593-599). Новый проект предполагал фланкирование окон и обработку углов барабана пилястрами, строительство обходной галереи и создание нового фриза (старый был демонтирован в мае 1508, из его материала в соборе настелили полы капелл ап. Петра и ап. Павла). После смерти и болезни своих соавторов в 1507 г. Баччо д'Аньоло стал главой строительства собора, но работы прервались до восстановления правления Медичи в 1512 г. В 1514 г. из Каррары под присмотром Нанни ди Баччо Биджо привезли готовые элементы: базы, пилястры, архитравы, арки, карниз и фриз, содержащий классицизирующие мраморные рельефы (гирлянды плодов, головки херувимов и львиные головы - аллюзия на льва Мардзокко - символ Флоренции). 24 июня 1515 г., в праздник св. Иоанна Крестителя, для публики была открыта 1-я секция галереи с фризом под юго-вост. гранью купола. Микеланджело, вернувшийся из Рима летом следующего года, резко раскритиковал галерею, назвав ее «клеткой для сверчков», что привело к остановке работ. Облицовка барабана не была завершена.

Боковые фасады

Два первых компартимента нефа - наиболее древняя часть сооружения. В 1-м компартименте (симметрично на сев. и юж. стенах) устроено по 3 слепых окна с орнаментированными фронтонами, увенчанных эдикулами с небольшими статуями (большая часть оригинальных скульптур, украшавших боковые фасады, сняты и заменены копиями). Ритм 3 окон доказывает, что Арнольфо ди Камбио предполагал возвести храм с большим количеством пилястр и аркад, имеющий более готический вид. Надпись под рельефом «Благовещение», расположенная под 2-м окном юж. фасада, содержит дату (1310), указывающую на начало облицовки.

Во 2-м компартименте нефа на юж. стене находятся т. н. Врата колокольни (30-е гг. XIV в.), к-рые после переделки Франческо Таленти в 1353-1357 гг. получили название Порта-Нуова. Таленти не предполагал скульптурного оформления и декорировал портал плоскими интарсиями, но ок. 1380 г. Джованни Фетти добавил 2 резных, богато украшенных табернакля по сторонам фронтона и венчающий его плоский пинакль. Эти малые архитектурные формы содержали статуи разных размеров, высеченные для др. мест в разное время (сняты для реставрации при расчистке фасада в 1990). Вероятно, Мадонну с Младенцем в люнете изваял в 1379-1380 гг. Симоне ди Франческо Таленти. В табернаклях помещены статуи арх. Гавриила (1379-1380, Лука ди Джованни да Сиена или Якопо ди Пьетро Гвиди) и Богоматери (ок. 1335, тосканский последователь Джованни ди Бальдуччо). На навершиях табернаклей ок. 1380 г. Фетти разместил 12 статуэток, взятых из запасников строительства. Венчал портал ангел (ок. 70 см высоты) работы неизвестного ученика Аньоло ди Вентуры (ок. 1336-1340, голову скульптуры заменили в XIX-XX вв.). Единственное произведение, изначально созданное для портала,- тондо на фронтоне с рельефом «Благословляющий Христос» (Франческо Нери ди Убальдо (Селлайо)).

Сев. фасад похож на южный. Во 2-м компартименте, относящемся ко времени Арнольфо ди Камбио, оформлена т. н. Порта-деи-Корнаккини (по имени семьи, обладавшей недвижимостью в зоне Виа-Риказоли), или Порта-ди-Балла (по древнему названию городских врат). Первоначально над вратами имелось невысокое окно, очертания которого заметны в интерьере, но в 1360 г. Франческо Таленти радикально изменил портал, сделав на месте окна фронтон. Вероятно, Джованни Фетти ок. 1380 г. (по завершении Врат каноников) внес изменения в оформление портала, добавив цоколи-кронштейны со скульптурами льва с путто (Якопо ди Пьетро Гвиди) и львицы со львятами. На эти фигуры опираются витые колонны, поддерживающие в свою очередь пилястры, увенчанные статуями. Фронтон был завершен небольшим табернаклем со статуей Бога Отца (вероятно, Пьетро ди Джованни Тедеско), в люнете поместили «Мадонну с Младенцем» (Дзаноби ди Бартоло) между 2 ангелами (Симоне ди Франческо Таленти, изваяны ок. 1380 вместо статуй ап. Иоанна Богослова и ап. Варнавы), в двойном орнаментированном тондо на фронтоне - фигуру Благословляющего Христа, на пинаклях дважды представили Богоматерь: слева - юной, в момент Благовещения (1402, Никколо ди Пьетро Ламберти), справа - состарившейся, перед вестью о кончине (ок. 1360, мастерская Андреа Орканьи). Состав скульптур доказывает, что врата оформляли постепенно вплоть до нач. XV в.

Со стороны Виа-деи-Серви открывается Порта-делла-Мандорла - последний по времени создания, самый красивый и знаменитый портал. Его богатая, геометрически строгая готическая орнаментика (обрамление портала и откосов, группа статуй в люнетах и табернаклях, рядом с архивольтами) относится к 1-й фазе строительства (1391-1397), в которой участвовали Лоренцо ди Джованни Амброджо, Якопо ди Пьетро Гвиди, Пьетро ди Джованни Тедеско и Никколо ди Пьетро Ламберти - автор овального архивольта, с к-рым сотрудничали Антонио и Нанни ди Банко (1404-1409 - фриз тимпана, архивольты, 2 статуи рядом с фронтоном). В 1414-1421 гг. Нанни ди Банко исполнил рельеф фронтона «Вознесение Богоматери с дарованием пояса ап. Фоме». Закомпонованный в готическую мандорлу, давшую имя вратам, к-рую поддерживают ангелы, рельеф сохраняет признаки готики, но отличается пластической полнотой и чистотой форм, имеющих классическое происхождение. В 1489-1490 гг. в люнете выложили мозаику «Благовещение» (Доменико и Давид Гирландайо). Два пророка расположены по сторонам люнета: справа - работа Донателло или Нанни ди Банко (1406-1409) или Луки делла Роббиа (1422), слева - Донателло или Бернардо Чуффаньи (1406-1409). В 1422 г. Чуффаньи заказали венчающую фронтон статую первомч. Стефана, но через год заказ отозвали, решив разместить на этом месте статую пророка (ок. 1390, Пьетро ди Джованни Тедеско). Декорация врат не имеет единой иконографической программы. Она делится на 2 цикла: «Подвиги Геракла» и «Свободные искусства». Фигурка Геркулеса, указывающая на тщательное изучение произведений античности, изображающих обнаженное тело, исполнена Нанни ди Банко или Якопо делла Кверчей. Нек-рые сохранившиеся оригинальные элементы ныне хранятся в Музее собора.

В 1587 г., при герц. Франческо I Медичи, была завершена облицовка боковых стен собора. Венчающая его обходная галерея, первоначально имевшаяся лишь в апсидной части, была продлена по всему периметру и украшена символикой Медичи.

Фасад

Арнольфо ди Камбио - отражение художественной личности и стилистики автора - оставил отпечаток на всем сооружении. Согласно замыслу Арнольфо ди Камбио, цвет облицовки, понимаемый не как украшение, а как средство выявления структуры сооружения и его конструкции, был главным инструментом архитектора. По всей поверхности фасада, богатого табернаклями, нишами со статуями (исполнены Арнольфо ди Камбио, его помощниками, Нанни ди Банко, Донателло), помимо цветного мрамора были выложены мастерами династии Космати мозаичные геометрические орнаменты. Но со временем такое оформление вышло из моды. В 1491 г. герц. Лоренцо Великолепный объявил конкурс на проект нового фасада, что не принесло результата. Идея была возобновлена вел. герц. Франческо I Медичи. Была предложена серия проектов (в т. ч. Бернардо Буонталенти предложил выполненный в стиле позднего чинквеченто). В 1587 г., после завершения Бенедетто Угуччоне облицовки боковых стен, начали демонтировать декор старого фасада, но с новым проектом его убранства не определились.

Храм долго существовал без завершенного фасада. К бракосочетанию Фердинанда I Медичи и Кристины Лотарингской (1589) проблему решили, создав временную декорацию в коринфском стиле, включающую драпировки, живопись, стукко и статуи. В работах Дж. А. Дозио, Дж. Б. Лоренци, Джованни Баттиста Каччини, Пьетро Франкавилла, Доменико Пассиньяно нашли отражение важнейшие события истории флорентийской церкви и семьи Медичи. В 1633 г. Фердинанд II Медичи постановил оформить фасад согласно проекту, оставшемуся от Дозио, что должно было дать работу мн. подданным, утратившим ее после эпидемии чумы. Дж. Париджи и Б. Ради создали новый проект, в котором была предпринята попытка осовременить идеи Дозио. Работы начали с возведения 2 пилястр, между которыми поместили расписанные холсты, позволяющие представить буд. оформление. Флорентийская академия оценила проект неоднозначно, его нашли слишком бедным для главного собора города. В 1635 г. Пассиньяно, Ради и Дж. Б. Пьератти подготовили 3 проекта. Баччо дель Бьянко было поручено исполнить деревянную модель варианта с 3 ордерами. Др. проект разработал Г. Сильвани. В 1636 г. герцог приказал начать воплощение проекта Бьянко, но работы были вскоре прерваны, поскольку фасад потребовалось украсить к коронации Виктории делла Ровере, супруги герц. Фердинанда II, в июле 1637 г. Возобновление работ крайне замедлилось, в 1638 г. было высказано сомнение в стабильности предлагаемых конструкций, а в 1639 г. работы прекратили. В дальнейших торжествах, связанных с династическими браками или религиозными церемониями (напр., перенесение мощей свт. Зиновия в 1685), фасад украшали временными декорациями, исполненными на холстах, обогащая убранство мощной иллюминацией, при к-рой свет радикально изменял облик сооружения. К бракосочетанию Фердинандо Марии Медичи с Виолантой Баварской в 1689 г. фасад собора расписали фреской и украсили статуями и рельефами. Эта иллюзорная декорация, запечатленная на старых фотографиях, постепенно ветшая, сохранялась вплоть до XIX в., когда от нее остались лишь руины. В 1822 г. Дж. Б. Сильвестри предложил модель, учитывающую основные характеристики стиля собора, в 1843 г. Н. Матас исполнил рисунок фасада, на к-ром было показано и то, как он будет сочетаться с боковыми сторонами. Позднее Дж. Дж. Мюллер выдвинул проект 3-частного фасада по мотивам соборов в Орвието и Сиене. В 1858 г. была создана Ассоциация фасада Флорентийского собора, видевшая свою задачу в определении статуарной модели, в равной степени адекватной зданию и финансовым возможностям строительства. Герц. Леопольд II поручил архит. Э. де Фабрису изучить прежние рисунки, а 18 апр. 1859 г. был объявлен международный конкурс. В нач. 1860 г. барон Беттино Риказоли, управлявший Флоренцией от имени кор. Виктора Эммануила II, переименовал Ассоциацию фасада Флорентийского собора в «Депутацию продвижения фасада» (президент - принц Евгений Савойский). Воспользовавшись визитом в город короля, «Депутация...» 22 апр. 1860 г. организовала пышную церемонию закладки 1-го камня с участием архиеп. Флоренции Джаоккино Лимберти. Король выделил на строительство солидную сумму из собственных средств, но проекта не было. В нояб. 1861 г. был возобновлен конкурс с условием гармоничного сочетания фасада с остальной отделкой храма, а также с требованием, чтобы он не затмевал боковые стороны, купол и колокольню. В жюри входили представители главных художественных академий Италии. В конкурсе участвовало ок. 40 проектов, но ни один из них не выиграл. «Депутация...» изменила тактику и поручила разработку проектов избранным архитекторам. С небольшим перевесом в голосовании победил проект Фабриса, но острая критика общественности вынудила объявить в июне 1866 г. 3-й конкурс, который начался в марте следующего года. Конкурс был открытым, более чем из 40 представленных проектов выбрали 6, и снова победил проект Фабриса. Несмотря на протесты, проект был утвержден, в 1870 г. Фабрис получил должность офиц. архитектора фасада (работы продолжены после его смерти Л. Дель Моро). С 24 июня 1871 г. начались работы, завершенные к 1887 г. Иконография декора была разработана А. Конти. Темой стало величие христианства и значение фигуры Пресв. Девы Марии. Среди исторических персонажей, представленных в нишах,- кард. П. Валериани, еп. Агостино Тиначчи, папа Римский Евгений IV, св. Антоний, еп. Флоренции. Бронзовые врата, исполненные в кон. XIX в. А. Пассалья и Дж. Кассиоли, украшены рельефами, посвященными жизни Богоматери. В люнете над ними - мозаики Н. Барабино, в тимпане - «Богоматерь во славе» (Пассалья), в верхней галерее - 12 апостолов и Богоматерь с Младенцем, в навершии над центральным окном - бюсты великих художников, в центре - Бог Отец (Пассалья).