Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САНТА-МАРИЯ-ДЕЛЬ-АММИРАЛЬО

[итал. Santa-Mariа-dell'Ammiraglio; la Martorana; рус.- св. Мария Адмиральская; Марторана], церковь в Палермо, о-в Сицилия. Основана Георгием Антиохийским († 1151), греком сир. происхождения, адмиралом на службе сицилийского кор. Рожера II (1130-1154). Сохранился устав, составленный основателем в 1143 г. Название Марторана (далее - С.-М.-д.-А.) происходит от женского бенедиктинского мон-ря, в собственность к-рого церковь была передана в 1433-1434 гг. Ныне - собор епархии Пьяна-дельи-Альбанези.

После упразднения мон-ря комплекс в мае 1870 г. был передан в ведение Комиссии древности и изящных искусств при Мин-ве образования в Риме. Реставрация под рук. Дж. Патриколо, поставившего целью вернуть памятнику облик XII в., не была достаточно документирована (в совр. понимании); были разрушены барочные постройки к северу от церкви и «воссозданы» на предполагаемых первоначальных местах окна и двери с использованием средневековых элементов-сполий. В 70-80-х гг. XIX в. и в 1899-1905 гг. реставрировали мозаики: купола и барабана - в 1870-1876 гг., средокрестья и сев. части - в 1876-1884 гг., юж. половины - с 1885 г. Были частично переложены фигура Христа в куполе (из-за образовавшейся трещины) и фигуры святых в зените восточной и западной арок. Орнаментальная лента на сев. стене, вероятно, была выложена вскоре после 1905 г. До 1916 г. были реставрированы мозаики с ктитором и королем. В 1929 г. впервые осуществлена достаточно полная фотографическая документация живописной декорации.

Архитектура

С.-М.-д.-А. имеет признаки как византийской, так и местной традиции, окрашенной сильным исламским влиянием. К первой прежде всего относится типология наоса в том варианте, где 9-дольное ядро не отделено от апсид дополнительными ячейками. Аналогичный план, широко распространенный на визант. территориях и за ее пределами, повторяют хронологически и географически близкие памятники - ц. Сан-Николо-Регале в Мадзаре и ц. Сантиссима-Тринита-ди-Делия в Кастельветрано. Ко 2-й - стрельчатые очертания арок, приподнятых в месте раскрытия боковых апсид в наос, сводов (цилиндрических в рукавах креста, крестовых в угловых ячейках); углы квадратного в плане средокрестья перекрыты тромпами, формирующими 8-угольное основание купола, к-рое здесь представляет собой высокий барабан с 2 рядами окон. Вост. стена почти полностью заменена проемами апсид, в их узких простенках поставлены колонны с импостами, на к-рые опираются арки, отделяющие вост. рукав креста от угловых ячеек. В обрамлении арок боковых апсид использованы меньшего размера колонки, заглубленные в стену и поднимающиеся от нижних ее участков, как на пьедесталах, до уровня окон. Подобным же образом на заглубленные в стену колонки, по-видимому, опиралась и арка центральной, утраченной апсиды. Северная и южная стены в уровне сводов прорезаны 3 окнами, первоначально имевшими гипсовые решетки с рисунком ислам. типа на основе шестиугольника и с арабскими надписями. Ниже уровня сводов на стенах не было к.-л. членений, отражающих структуру здания. Вход в церковь осуществлялся через проемы в центре зап. фасада, а также в зап. частях северного и южного фасадов.

Благодаря общей высоте и в целом одинаковым очертаниям апсид снаружи здание воспринималось как цельный кубический объем (12,5×12,5 м в основании, 10,5 м в высоту, в верхней точке купола - ок. 15 м). Его опоясывали полосы плинтуса (внизу) и фриза-парапета, греч. надпись в к-ром ныне не читается; некогда над ним были фигурные зубцы, как на соседней ц. Сан-Катальдо (ок. 1161). Плоская крыша образована заполнением промежутков между сводами керамическими сосудами; по местной традиции купол имеет вид гладкой, покрытой розовым раствором полусферы. В оформлении барабана использован перепад в уровнях стены: облом на их границе идет непрерывной линией над окнами, вторя их стрельчатым очертаниям, между ними образуя горизонтальные тяги на уровне пят оконных арок - прием, встречающийся в памятниках Св. земли, созданных крестоносцами. Венчающий барабан фриз-парапет подобен тому, что опоясывает основной объем здания. Боковые фасады отделаны плоскими нишами с перспективными уступами, повторяющими очертания оконных обрамлений; центральная ниша чуть выше и шире боковых; ниши с меньшим числом уступов есть и на апсидах. По местному обычаю, в кладке церкви использован не кирпич, а некрупные тесаные блоки местного известняка теплого охристого оттенка; толщина раствора столь мала, что соединительные швы незаметны.

Низкая, как в раннехрист. памятниках, алтарная преграда проходила между боковыми стенами по линии вост. пары колонн. Ее сохранившиеся мраморные плиты, как и те, что покрывают пол, инкрустированы в стиле Космати. Мраморная облицовка стен утрачена. Все колонки в интерьере - античные сполии. Деревянные створки зап. двери в 1599 г. были, как предполагается, использованы в оформлении юж. входа в новую церковь. Их резной орнамент напоминает егип. памятники, выполненные в том же материале.

Прямоугольный в плане нартекс церкви был перекрыт 3 крестовыми сводами. Сохранившиеся на участках его боковых стен оконные проемы - стрельчатой формы, с порфировыми колонками местной работы в откосах. Мраморная купель с резным орнаментом в виде крестов и расщепленных пальметт, которую ныне можно видеть в новой церкви, первоначально могла находиться в нартексе.

Передний двор, вероятно, был огорожен портиками с колонными аркадами, подобно тем, что имелись в соседней Casa Martorana того же времени. На его фундаментах со временем был возведен экзонартекс, перекрытый предположительно 9 крестовыми сводами. На эти своды опиралась галерея верхнего яруса, с которой был вход в башню-звонницу. Плановое решение - с башней перед экзонартексом - аналогично ц. Спаса в мон-ре Жича, Сербия (до 1228). Колонны из портиков сначала, вероятно, использовались как опоры в экзонартексе, а затем и в новой церкви. Их стволы украшены поясами резного, с араб. надписями орнамента, контрастно выделенного цветной росписью фона, и увенчаны имитациями классических коринфских капителей.

Четырехъярусная башня (в наст. время высота 22 м, ранее - ок. 25 м) возведена из тесаных известняковых блоков с использованием деревянных связей. Венчающая часть, уничтоженная землетрясением 1726 г., реконструируется как пятиглавие, состоящее из полусферического купола на тромпах над основным объемом и 4 миниатюрных главок над угловыми башенками. Первый этаж перекрыт крестовым сводом. Каждый следующий этаж уменьшается по высоте и площади основания. Деревянный пол 3-го яруса опирается на балки 2-го яруса. Верхние ярусы отличаются наружным декором: на срезанных углах - цилиндрические башенки, в оформлении которых вместе со сдвоенными стрельчатыми окнами фасадов использовано по 24 колонки; аркатурный фриз на ступенчатых кронштейнах разделяет верхние ярусы. Колокола, вероятно, крепились под карнизом купола; для улучшения звона углы башни первоначально оставались не заложенными на всю высоту верхнего яруса. Частично сохранилась декорация башни в технике инкрустации камнем разных цветовых тонов, сравнимая с той, что находится на вост. частях соборов в Монреале (построен в 1174 - ок. 1185) и в Палермо. Арки из выпуклых каменных блоков, оформляющие окна 3 верхних ярусов, так же как и капители некоторых колонн, находят аналогии в архитектуре Иерусалимского королевства, поэтому считается, что башня-звонница была создана восточносредиземноморской или собственно иерусалимской артелью строителей и скульпторов (подробнее см.: Ćurčić S. The Architecture // Kitzinger. 1990. P. 27-104).

Мозаичная декорация

В конхе уничтоженной центральной апсиды, несомненно, находился образ Богоматери; поклоняющиеся Ей архангелы Михаил и Гавриил представлены на склонах свода вост. рукава креста. На них богато украшенные одеяния с лорами, в руках жезлы-штандарты, как в апсидах соборов Чефалу (1148) и Монреале (80-е гг. XII в.). В конхах боковых апсид - полуфигуры родителей Богоматери, прав. Иоакима (с севера) и прав. Анны (с юга). По внешним контурам обеих конх сделаны греч. надписи: в северной - «Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения» (Пс 25. 8), в южной - «Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней» (Пс 92. 5); оба псалма входят в обряд освящения церкви, так же их тексты использованы в декорации апсид кафоликона мон-ря Осиос Лукас (30-40-е гг. XI в.). Ниже фигур прародителей по сторонам окон изображены деревья, под прав. Анной - с плодами; значение ее образа подчеркивается обильным использованием золота для моделировки красного мафория.

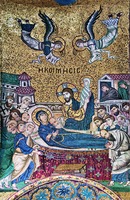

К числу особенностей иконографической программы относится сокращенный праздничный цикл из 4 сцен. «Благовещение» и «Сретение» расположены над восточной и западной арками средокрестия, как и в Палатинской капелле. Как и там, в композициях использован эффект вовлечения реального пространства под аркой, через которую арх. Гавриил обращается к Марии или Богоматерь передает прав. Симеону Младенца Христа. В отличие от Палатины Богоматерь в «Благовещении» представлена не стоящей, а сидящей, в контрапостном движении, с поворотом корпуса в сторону архангела и луча с голубем, исходящего от руки в небесном сегменте в центре композиции. В «Сретении» отсутствуют фигуры прав. Иосифа и прав. Анны. «Рождество Христово» и «Успение Богоматери» занимают северный и южный склоны зап. рукава. «Рождество» близко к композиции в Палатине, но сокращено - без волхвов. Богоматерь в обоих памятниках представлена сидящей, Ее белое ложе подобно трону с высокой спинкой. Контрапост отмечает положение Ее ног и корпуса, в повороте к яслям, как и в Палатине.

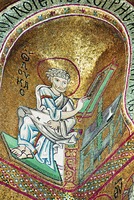

Своды северного и южного рукавов креста необычным образом отведены под изображения 8 апостолов, под влиянием, видимо, мозаик в апсиде собора в Чефалу, к-рые послужили прототипами: ап. Павел в вост. части юж. свода, ап. Симон в зап. половине близки к тем же апостолам, к-рые расположены один над другим в юж. половине апсиды Чефалу. Ап. Лука из собора Чефалу предположительно стал прототипом стоящего справа от ап. Павла в С.-М.-д.-А. ап. Иакова, чем может объясняться кодекс в его руках вместо более привычного свитка. В целом процесс работы над образами апостолов был далек от копирования мозаик Чефалу: апостолы в С.-М.-д.-А. имеют более хрупкое телосложение, менее длинные одежды. Крестовые своды декорированы золотыми звездами на темно-синем фоне.

В выборе, расположении и трактовке образов святых также прослеживаются параллели с декорацией Палатинской капеллы, где образы наиболее почитаемых св. воинов также сконцентрированы в сев. части, с ориентацией на королевскую ложу. Группу бессребреников в Палатине составляют те же 6 святых, изображенных по трое в софитах арок, ведущих из боковых нефов в трансепт; отсутствуют образы преподобных. В программе мозаик С.-М.-д.-А. отчетливо выражен мариологический аспект: тексты на свитках пророков, изображения родителей Богоматери в боковых апсидах, выбор тех сцен праздничного цикла, где Ее образ занимает важное место. Прославлению Пресв. Богородицы соответствует обилие растительных элементов в декорации, в лентах орнамента, в виде отдельно стоящих, фланкирующих окна деревьев.

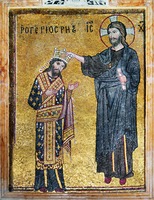

Панно с фигурой кор. Рожера II, коронуемого Христом, и ктитором Георгием Антиохийским, припадающим к ногам Богоматери, находятся ныне на вост. стенах боковых нефов новой церкви. Первоначально ктиторский образ скорее всего был расположен в сев. части нартекса, у возможного захоронения ктитора и его супруги, коронование - в южной, вблизи крещальной купели. Ранее, вероятно, Богоматерь и Христос стояли на подножиях, а в позе адмирала угадывалось сходство с проскинесисом имп. Льва VI Мудрого из мозаики в нартексе собора Св. Софии К-польской (нач. X в.). В правом верхнем углу, в небесном сегменте, находится полуфигура благословляющего Христа со свитком. На ктитора у Своих ног Богоматерь указывает правой рукой, в Ее левой руке свиток со стихами по-гречески: «Построившего Мне от основания сей дом Георгия, первейшего из архонтов, Дитя, сохрани со всем его родом от всякой пагубы и дай отпущение грехов, ибо имеешь силу как один Бог, Слове». Над Георгием выложена греч. надпись ямбом: «Раба моление Твоего, Георгия адмирала». Изображения Богоматери такого извода, т. н. «Параклисис», наряду с Агиосоритиссой (молящей Богоматерью без свитка) в XII в. довольно распространены. Их часто писали к северу от алтарной преграды в паре с образом Христа к югу или по сторонам проема, ведущего из нартекса в наос; самый ранний пример относится к XIII в., но, очевидно, веком ранее такая практика уже существовала. Изображения Богоматери «Параклисис» именно в паре со Спасителем могли обусловить выбор темы для мозаики с коронованием Рожера II. Король Сицилии обеспечил С.-М.-д.-А. имуществом и людьми; это отражено в уставном документе 1143 г. Конкретные детали композиции отражают его политические амбиции, непосредственным образцом могло послужить произведение типа резного авория с коронованием имп. Константина VII Багрянородного (ок. 945, ГМИИ): идентичны облачения, включая тип лора и короны; но в титулатуре использовано rex (лат. «король»), переданное греч. буквами.

Стиль мозаик С.-М.-д.-А. принадлежит к классической линии комниновского искусства (сер. XI - нач. XIII в.) с ее стремлением ко все большей спиритуализации образов, с печатью «ровного спокойствия, сопутствующего состоянию созерцания» (Попова. 2006. С. 47-48), с аристократизмом, деликатно выраженной эмоциональностью. В памятниках этого круга удерживается такое качество классики, как гармония в пропорциях большинства фигур, в композиционных и колористических решениях. К индивидуальным чертам художественного строя С.-М.-д.-А. следует отнести особое чувство легкости, обусловленное прежде всего разреженностью декора: святые отделены друг от друга большими участками золотого фона. Целостность ансамбля обеспечивается линейно-ритмическими перекличками: связь между пророками в барабане формируется за счет повторяющегося жеста воздетой к небу правой руки. Избежать однообразия удается путем варьирования изображения левой руки и рисунка складок в одеяниях.

Колорит определяется сочетанием золота (монотонность его смягчается вкраплением серебряных тессер) и синего, не только окрашивающего своды угловых ячеек, но и активно примененного в одеждах, наряду с неярким пурпурно-коричневым, розовым, бирюзовым, охристым, серовато- и коричневато-оливковым. Переход к пробелам, как правило, осуществляется через зоны серого цвета. Красный цвет нечасто окрашивает поверхности одежд, но нередко использован в рисунке складок, в контурах нимбов, в орнаменте; здесь же заметно использован белый.

Черты ликов соответствуют комниновскому типу, с тонким, загнутым на конце носом, миндалевидными глазами, маленькими устами. Особенностью является несколько сближенная постановка глаз, их чуть более суженная, чем обычно, форма. Личное набрано плотными рядами мелких тессер неск. оттенков. При переходе от одного тона к другому часто происходит смена направления кладки, моделировка достигается сочетанием почти геометрических поверхностей. Правильные окружности в области глаз, от брови и почти до середины щеки, воспринимаются лишь с близкого расстояния. Узкий тональный спектр не позволяет геометрическим поверхностям выделяться, тем самым сохраняя гармонию целого. Среди памятников классического направления особо близки к мозаикам С.-М.-д.-А. ранние мозаики в Палатинской капелле и в апсиде Чефалу, но фигуры в С.-М.-д.-А. выглядят более легкими, их постановка менее устойчива, а графическая разделка складок изобилует криволинейными мотивами. На этом основании ряд исследователей делают вывод о предвосхищении в С.-М.-д.-А. «динамического стиля», широко распространившегося в монументальной живописи позднейшего XII в., начиная с фресок Пантелеимоновой ц. в Нерези (1164). Э. Китцингер приписывал мозаики в Палатине, Чефалу и С.-М.-д.-А. разным греч. мастерским 40-50-х гг. XII в. По мнению В. Н. Лазарева, греки работали лишь в Чефалу, а в Палатине и С.-М.-д.-А.- местные художники, в пользу чего он приводил признаки недопонимания в устроении античного одеяния: у пророков вокруг шеи - некое подобие шарфа, к-рое не является продолжением ни хитона, ни гиматия; неясного происхождения веерообразный край гиматия, выступающий поверх или из-под горизонтальных его складок на поясе (Лазарев. 1986. С. 115. Табл. 376-379). Письменные принадлежности на пюпитрах евангелистов характерны скорее для западных памятников. Указанные Лазаревым анатомические неточности фигур в С.-М.-д.-А. могли быть обусловлены архитектурой, непривычной для художников, если они были греками: на почти вертикальных поверхностях купола ноги архангелов неправдоподобно коротки. «Однообразие» ликов может объясняться спиритуалистической тенденцией, крайним проявлением к-рой был отказ от любого разнообразия, включая физиогномическое. Именно высокий художественный уровень исполнения ликов в С.-М.-д.-А., как и в ранних частях Палатины и Чефалу, является главным свидетельством принадлежности их создателей к среде к-польских мастеров. Близкие аналогии среди безусловных столичных памятников - икона «Богоматерь Владимирская» (1-я треть XII в., ГТГ) и фрески Димитриевского собора во Владимире (ок. 1197). В нач. XIII в. традицию стиля С.-М.-д.-А. наследуют фрески кафоликона Андромонастиро в Месини (п-ов Пелопоннес).