Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

субъект РФ. Расположена на юго-востоке европ. части России, входит в состав Приволжского федерального окр. Граничит на юге с Волгоградской областью, на западе - с Воронежской областью и Тамбовской областью, на севере - с Пензенской областью и Ульяновской областью, на северо-востоке - с Самарской областью, на юго-востоке - с Республикой Казахстан. Площадь - 101,2 тыс. кв. км. Население - 2 396 961 чел. (2162,8 тыс. чел.- в 1959, 2686 тыс. чел.- в 1989, 2496,6 тыс. чел.- в 2014). Национальный состав: русские (87,6%), казахи (3,1%), татары (2,2%), украинцы (1,7%), армяне (ок. 1%), азербайджанцы (0,6%), чуваши (0,5%), мордва (0,4%) и др. (2010). Адм. центр - Саратов. С. о. разделена на 38 районов, включает 18 городов, 4 городских окр., 25 поселков городского типа, 300 сельских поселений.

Исторический очерк

К древнейшим свидетельствам заселения территории С. о. относятся черепная крышка и плечевая кость Homo sapiens с чертами неандертальца, найденные на островах Волги, между городами Хвалынск и Балаково. Поздний палеолит представлен правобережным (в т. ч. стоянка Солёный Овраг, в ее инвентаре отмечено сохранение среднепалеолитических традиций) и левобережным (в т. ч. Непряхино 1 с орудиями, близкими к стрелецкой культуре) районами. Микролитический инвентарь памятников мезолита близок к находкам в Прикаспии и Калмыкии.

В неолите (с VII/VI тыс. до Р. Х.) сев. памятники региона входили в елшанскую культуру, к-рую сменила средневолжская культура, южные - в орловскую культуру; отмечены начатки животноводства (мелкий рогатый скот, лошадь). Ранний энеолит (с V тыс. до Р. Х.) представлен самарской культурой и на юге - прикаспийской культурой, развитый - хвалынско-среднестоговской культурой и на юге - памятниками бережновского типа (первые в Вост. Европе погребения под курганами), поздний - алтатинской и сменившей ее репинской культурами.

К раннему бронзовому веку (с кон. IV тыс. до Р. Х.) относятся памятники ямной культуры; к среднему бронзовому - памятники катакомбной культуры, полтавкинской культуры, вольского (на юге) и вольско-лбищенского (на севере) типов, круга фатьяновской культуры; к позднему - памятники абашевской культуры, посткатакомбного круга, раннесрубной (покровской) культуры, развитой срубной культуры, ивановской (хвалынской) валиковой керамики культуры.

Ранний железный век представлен городецкой культурой (близ Хвалынска и Саратова), савроматской археологической культурой, сарматскими археологическими культурами. Во II-III вв. по Р. Х. на р. Хопёр существовала группа памятников позднезарубинецкого круга и ранней киевской культуры.

В эпоху Великого переселения народов регион был в зоне передвижений гуннов и др. кочевников, во 2-й пол. VI-X в.- под контролем Тюркского и Хазарского каганатов. В X-XIII вв. в степи были кочевья печенегов, огузов, кипчаков, вдоль Волги - поселения, близкие к культуре Волжско-Камской Булгарии, на север проникала мордва. После монг. нашествия регион входил в Орду, здесь располагались Укек (ныне юж. окраина Саратова) и др. города. После распада Орды большая часть правобережной территории совр. С. о. находилась под контролем Казанского ханства, левобережная и юг правобережной части - под контролем Ногайской Орды.

В состав Русского гос-ва значительная часть правобережной территории совр. С. о. вошла после присоединения Казанского ханства (1552). В дальнейшем, с постепенным ослаблением Б. Ногайской Орды, Русскому гос-ву перешли и земли на левобережье Волги. Необходимость борьбы с набегами кочевников (ногаи, крымские и кубанские татары), налаживания торговли по Волжскому пути, связей с Востоком, а также организации рыболовства в нижнем течении Волги потребовала строительства укрепленных поселений. 2 июля 1590 г. заложена крепость Саратов. Ее первоначальное местоположение является предметом дискуссии, наиболее обоснованной представляется т. зр., согласно к-рой крепость находилась на правом берегу Волги, севернее совр. города, при впадении в Волгу р. 1-я Гусёлка. Сожженный в 1611-1612 (или в 1613/14) гг., город был возобновлен не позднее 1616 г. на левом берегу Волги на мысу, образованном рукавом Волги (т. н. Застенная Воложка) и впадающей в него р. Саратовкой; в 1674 г. перенесен на совр. место. Саратов стал важным центром обороны от кочевников, перевалочной торговли с центральными районами Русского гос-ва, развития промыслов. Территория С. о. была охвачена восстанием под предводительством С. Т. Разина в 1670-1671 гг. В посл. трети XVII в. активизировалось заселение земель вокруг Саратова служилыми и беглыми людьми, ясачными крестьянами, старообрядцами. В этот период возникли города-крепости Петровск (1696/97), Дмитриевск (1697; с 1780 Камышин) и ряд сторожевых слобод.

В 1708-1780 гг. большая часть территории С. о. находилась в составе Казанской (1708-1717, 1728-1732) и Астраханской (1717-1728, 1732-1780) губерний, а также Азовской (с 1725 Воронежской) губ. (1708-1780); в 1769-1780 гг. в составе Астраханской губ. существовала Саратовская пров. Саратов стал одним из главных центров размещения созданного в 1733 г. Волжского казачьего войска (существовало до 1776, затем большинство семей казаков переселено на Терек). В 1747 г. в Саратове было создано Соляное комиссариатство (с 1754 Низовая соляная контора) для реализации соли с оз. Эльтон. С деятельностью комиссариатства связано привлечение для перевозки соли украинцев-солевозчиков (чумаков), что способствовало колонизации края. Начиная с 1764 г. на территорию С. о. активно прибывали иностранные колонисты, гл. обр. немцы. Широко развивалась дворянская колонизация. В 1774 г. население региона участвовало в восстании под предводительством Е. И. Пугачёва (1773-1775).

Указом имп. Екатерины II Алексеевны от 11 янв. 1780 г. образовано Саратовское наместничество. Первоначально делилось на 9 уездов: Аткарский, Балашовский, Вольский, Камышинский, Кузнецкий, Петровский, Саратовский, Сердобский, Хвалынский. Позднее Саратовскому наместничеству были переданы Новохопёрский у. (10 февр. 1782), часть Борисоглебского у. (3 авг. 1782), части Гваздынского и Кирсановского уездов (1782) из Тамбовского наместничества; Царицынский и Черноярский уезды из Астраханской губ. (2 апр. 1782). Указом имп. Екатерины II от 5 мая 1785 г. Черноярский у. отчислен в Кавказское наместничество. В том же году Дубовский казачий городок преобразован в посад Дубовка. Наместничество включало 445 сёл, 640 деревень и 106 колоний иностранных поселенцев. Указом имп. Павла I Петровича от 12 дек. 1796 г. Саратовское наместничество переименовано в Саратовскую губ., тем же указом она была упразднена, а ее территория разделена между Пензенской и Астраханской губерниями (фактическая передача территорий не состоялась).

Указом имп. Павла I от 5 марта 1797 г. Саратовская губ. восстановлена в прежнем виде с присоединением части одновременно упразднявшейся Пензенской губ. С 12 апр. 1798 г. делилась на 10 уездов: Вольский, Камышинский, Кузнецкий, Новохопёрский, Пензенский, Петровский, Саратовский, Сердобский, Хвалынский, Царицынский. После восстановления 9 сент. 1801 г. Пензенской губ. Пензенский у. целиком и ряд др. территорий возвращены восстановленной губернии, 29 марта 1802 г. Новохопёрский у. присоединен к Воронежской губ. После восстановления ряда упраздненных ранее уездов согласно штатам от 24 мая 1803 г. Саратовская губ. вновь стала делиться на 10 уездов: Аткарский, Балашовский, Вольский, Камышинский, Кузнецкий, Петровский, Саратовский, Сердобский, Хвалынский, Царицынский. Указом имп. Николая I Павловича от 18 дек. 1835 г. образованы 3 новых уезда: Николаевский, Новоузенский и Царевский. Имп. указом от 6 дек. 1850 г. (вступил в действие 1 янв. 1851) о создании Самарской губ. в ее состав переданы Николаевский и Новоузенский уезды, одновременно Царевский у. был присоединен к Астраханской губ.

Основным занятием населения Саратовской губ. было сельское хозяйство (главные культуры - пшеница, рожь, подсолнечник). Развивались огородничество, садоводство и табаководство. На оз. Эльтон производилась самосадочная соль. В кон. XVIII - 1-й пол. XIX в. развивалась промышленность, гл. обр. по обработке продуктов сельского хозяйства, с кон. XIX в.- металлообрабатывающая. Существовало кустарное производство: вязание сетей (Балашовский у.), прядение козьего пуха (Сердобский и Аткарский уезды), производство сарпинки (Камышинский у.) и др. С сер. XIX в. действовало постоянное пароходное сообщение по Волге. Активно развивалось железнодорожное сообщение, открыто движение по линиям: Волжская - Донская (1862), Умёт - Аткарск, Аткарск - Саратов, Филоново - Царицын (1871), Саратов - Весенняя Пристань (1872), Моршанск - Сызрань (1874), Ртищево - Сердобск, Тамбов - Балашов, Балашов - Камышин, Аткарск - Петровск (1894), Аткарск - Баланда, Петровск - Привольская, Харьков - Балашов (1895), Саратов - Переправа, Сердобск - Пенза, Ртищево - Таволжанка, Привольская - Вольск (все в 1896), Тихорецкая - Царицын (1899), Саратов - Каменоломня (10-е гг. XX в.). В ходе столыпинской аграрной реформы (1906-1917) шло массовое переселение крестьян из Саратовской губ. в Сибирь (ок. 57 тыс. чел.).

Советская власть на территории Саратовской губ. была установлена в кон. 1917 г. Во время Гражданской войны 1917-1922 гг. в Саратовской губ. развернулись ожесточенные бои между Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) и белыми войсками, в 1919 г. Саратов являлся ключевым пунктом обороны войск РККА.

В рамках реализации положений Декларации прав народов России, принятой Советом народных комиссаров (СНК) 2 нояб. 1917 г., началось движение за создание нем. автономии в Поволжье. На I съезде советов нем. колоний Поволжья в Саратове (30 июня - 1 июля 1918) предполагалось создание федерации нем. уездов на принципах автономии в составе т. н. Федерации Ср. Поволжья, однако сложившаяся политическая ситуация не способствовала реализации этого плана. Декретом СНК РСФСР от 19 окт. 1918 г. была образована Трудовая коммуна немцев Поволжья, к-рая включила части территорий Аткарского и Камышинского уездов Саратовской губ., Николаевского (с 1918 Пугачёвского) и Новоузенского уездов Самарской губ. Центром Трудовой коммуны первоначально стал г. Баронск (в 1919-1920 Екатериненштадт, с 1920 Марксштадт, с 1941 Маркс), в 1922 г. центр был перенесен в г. Покровск (с 1931 Энгельс). Статус города в 1918 г. получил Голый Карамыш (в 1927-1942 Бальцер, ныне Красноармейск). В кон. 1920 - апр. 1921 г. на территории Трудовой коммуны произошло крупное крестьянское восстание, ставшее следствием проводившейся большевиками продразверстки. Декретом ВЦИК СССР от 19 дек. 1923 г. Трудовая коммуна немцев Поволжья была преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику (АССР) немцев Поволжья. Столицей республики остался г. Покровск. В разное время республика делилась на 14 (1923-1927), 12 (1927-1932, 1934-1935), 13 (1932-1934), 21 (1935-1937) и 22 (1937-1941) кантона. Включала 3 города (Покровск, Марксштадт, Голый Карамыш) и 5 рабочих поселков (Красный Текстильщик (1920; в составе АССР немцев Поволжья с 1933), Красный Кут, Палласовка (статус с 1938), Кратцке (ныне пос. Подчинный) и Приволжский (оба с 1939)). Покровск (Энгельс) и Красный Текстильщик имели особый адм. статус.

Весной 1919 г. юж. часть Саратовской губ. с городами Царицын и Камышин отошла Царицынской губ. (ее оформление как единицы административно-территориального деления закреплено постановлением НКВД от 24 марта 1919). Постановлениями НКВД в Саратовскую губ. переданы Новоузенский у. из Самарской губ. (2 авг. 1919), Камышинский у. из Царицынской губ. (6 марта 1920). В 1920 г. статус города получило Ртищево. Постановлением ВЦИК от 5 янв. 1921 г. Новоузенский у. был разделен на 3 уезда: Дергачёвский, Новоузенский и Покровский. Постановлением ВЦИК от 18 июня 1921 г. из Аткарского у. был выделен Еланский у. Постановлением Президиума ВЦИК от 22 июня 1922 г. в состав Трудовой коммуны немцев Поволжья вошли Покровский у. и часть Дергачёвского у. Постановлением Президиума ВЦИК от 12 нояб. 1923 г. упразднены Дергачёвский, Еланский и Хвалынский уезды, после чего Саратовская губ. стала делиться на 9 уездов: Аткарский, Балашовский, Вольский, Камышинский, Кузнецкий, Новоузенский, Петровский, Саратовский, Сердобский. В 1921-1922 гг. население Саратовской губ. пострадало от катастрофического голода.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 21 мая 1928 г. Саратовская губ. была упразднена, ее территория вошла в Нижневолжскую обл. с центром в Саратове. Помимо Саратовской губ. Нижневолжская обл. включила территории Астраханской и Сталинградской губерний, часть Пугачёвского у. Самарской губ. и Калмыцкую АО. Постановлением ВЦИК от 11 июня 1928 г. Нижневолжская обл. была преобразована в Нижневолжский край, 28 июня в его состав была включена АССР немцев Поволжья. Постановлением ВЦИК от 23 июля 1928 г. Нижневолжский край (за исключением АССР немцев Поволжья и Калмыцкой АО) разделен на 8 округов: Астраханский, Балашовский, Вольский, Камышинский, Пугачёвский, Саратовский (с 1 июля 1929 Аткарский), Сталинградский, Хопёрский, а также 76 районов (не включая национальные автономии; 73 района в 1933). Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. деление на округа было ликвидировано. В 1932 г. центр края перенесен из Саратова в Сталинград (ныне Волгоград).

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 янв. 1934 г. Нижневолжский край был разделен на Саратовский край и Сталинградский край. Саратовский край включил и АССР немцев Поволжья. Постановлением Президиума ВЦИК от 18 янв. 1935 г. утверждено новое административно-территориальное деление Саратовского края на 55 районов и АССР немцев Поволжья - на 22 кантона (с 31 янв. 1935 - 21 кантон и г. Энгельс).

В соответствии с 22-й статьей Конституции СССР (принята 5 дек. 1936) Саратовский край был преобразован в С. о., при этом АССР немцев Поволжья выделилась в самостоятельную единицу. На момент образования С. о. включала 55 районов (Александрово-Гайский, Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Бакурский, Балаковский, Баландинский, Балашовский, Балтайский, Бековский, Воскресенский, Вязовский, Даниловский, Дергачёвский, Дурасовский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Жерновский, Ивантеевский, Казачкинский, Кистендейский, Клинцовский, Колышлейский, Красавский, Краснопартизанский, Куриловский, Лопатинский, Лысогорский, Макаровский, Малосердобинский, Ней-Вальтерский, Новобурасский, Новопокровский, Новорепнинский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Питерский, Пугачёвский, Родничковский, Романовский, Ртищевский, Салтыковский, Самойловский, Сердобский, Тамалинский, Татищевский, Турковский, Хвалынский, Чапаевский, Черкасский, Широкобуеракский, Ширококарамышский) и 2 города областного подчинения (Саратов и Вольск). Постановлением Президиума Верховного Совета (ВС) РСФСР от 26 дек. 1937 г. образован Ворошиловский р-н. При образовании Пензенской обл. (4 февр. 1939) в нее из С. о. были переданы 7 районов (Бековский, Даниловский, Колышлейский, Лопатинский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский).

Быстрое отступление Красной армии в начале Великой Отечественной войны привело к тому, что руководство СССР приняло решение о переселении всех поволжских немцев в вост. районы страны. В соответствии с закрытым постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» (26 авг. 1941) и указом Президиума ВС СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» (28 авг. 1941) из АССР немцев Поволжья в Сибирь и Казахстанскую ССР 3-20 сент. 1941 г. было переселено 365,8 тыс. чел. Указом Президиума ВС СССР oт 7 сент. 1941 г. «Об административном устройстве территории бывшей Республики немцев Поволжья» территория АССР была разделена между Саратовской (15 кантонов) и Сталинградской (7 кантонов) областями; в обеих областях кантоны переименованы в районы. В состав Саратовской обл. вошли Бальцерский, Гнаденфлюрский, Зельманский, Золотовский, Каменский, Краснокутский, Красноярский, Куккусский, Лизандергейский, Мариентальский, Марксштадтский, Терновский, Унтервальденский, Фёдоровский и Экгеймский районы, а также г. Энгельс.

В Великую Отечественную войну в С. о. было эвакуировано до 100 предприятий из зап. областей СССР, для фронта производились самолеты-истребители, горючее, противотанковые ружья, минометы и боеприпасы. Оккупация Украинской ССР и Сев. Кавказа герм. войсками повысила значение С. о. в производстве продовольствия. В 1942-1943 гг. Саратов и др. города С. о. подвергались бомбардировкам герм. ВВС. В 1942 г. введена в строй т. н. Волжская железнодорожная рокада (Сталинград - Иловля - Саратов - Сызрань - Ульяновск - Свияжск). В мае 1942 г. на бывшей территории АССР немцев Поволжья было проведено переименование населенных пунктов, носивших немецкие названия, также изменились и названия районов: Бальцерский район был переименован в Красноармейский, Гнаденфлюрский - в Первомайский, Зельманский - в Ровенский, Куккусский - в Приволжский, Лизандергейский - в Безымянский, Мариентальский - в Советский, Марксштадтский - в Марксовский, Ней-Вальтерский - в Свердловский, Унтервальденский - в Подлесновский, Экгеймский - в Комсомольский. В том же году упразднен Каменский р-н. Т. о., С. о. стала делиться на 63 района. В 1943-1958 гг. Саратов имел статус города республиканского подчинения РСФСР.

В сер.- 2-й пол. XX в. в С. о. развивались нефтяная, газовая, химическая, электротехническая промышленность и радиоэлектроника; в Энгельсе производилось свыше 90% всех троллейбусов в СССР; построены Саратовская ГЭС (1970) и Балаковская АЭС (1985). При этом область оставалась важным центром производства сельскохозяйственной продукции.

В 1951 г. был упразднен Широкобуеракский р-н и образован Вольский р-н. Указом Президиума ВС СССР от 6 янв. 1954 г. была образована Балашовская обл., которой отошли 13 районов С. о. (Аркадакский, Балашовский, Казачкинский, Кистендейский, Красавский, Макаровский, Новопокровский, Родничковский, Романовский, Ртищевский, Салтыковский, Самойловский и Турковский), а также города Балашов и Ртищево. Указами Президиума ВС РСФСР были упразднены Красноярский и Приволжский районы (7 июля 1956), Ворошиловский р-н переименован в Саратовский (29 нояб. 1957). Просуществовавшая 3 года Балашовская обл. была упразднена указом Президиума ВС РСФСР от 19 нояб. 1957 г., после чего 13 районов и 2 города вернулись в состав С. о. Указами Президиума ВС РСФСР упразднены Дурасовский, Казачкинский, Кистендейский, Куриловский, Макаровский, Салтыковский и Чапаевский районы (30 сент. 1958), Безымянский, Вязовский, Жерновский, Комсомольский, Красавский, Подлесновский и Родничковский районы (10 июня 1959), Александрово-Гайский, Бакурский, Воскресенский, Золотовский, Клинцовский, Новопокровский, Новорепнинский, Свердловский, Черкасский и Ширококарамышский районы (19 мая 1960). К 1961 г. С. о. делилась на 37 районов. Указом Президиума ВС РСФСР от 26 июня 1962 г. статус города получил Калининск (с 1939 рабочий пос. Баланда).

Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февр. 1963 г. в С. о. вместо существовавших образовано 18 укрупненных сельских районов (Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Дергачёвский, Ершовский, Калининский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Пугачёвский, Саратовский и Энгельсский), в области стало 10 городов областного подчинения (Саратов, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Красноармейск, Петровск, Пугачёв, Ртищево и Энгельс), статус города получили Аркадак (с 1939 рабочий поселок) и Ершов (с 1933 рабочий поселок). Указом Президиума ВС РСФСР от 4 марта 1964 г. образованы Красноармейский, Ртищевский и Самойловский сельские районы. Указом Президиума ВС РСФСР от 12 янв. 1965 г. сельские районы были преобразованы в обычные, одновременно созданы Духовницкий, Екатериновский, Краснопартизанский, Лысогорский, Татищевский, Турковский, Фёдоровский и Хвалынский районы, Маркс и Хвалынск причислены к городам областного подчинения. Указами Президиума ВС РСФСР образованы Новобурасский и Романовский районы (3 нояб. 1965), Балтайский, Ивантеевский, Питерский и Советский районы (30 дек. 1966). В 1966 г. статус города получил Красный Кут (с 1938 рабочий поселок). Открыто движение по железнодорожным линиям: Пугачёв - Балаково (1966), Звезда - Пугачёв (1969), Перелюб - Пугачёв (1981). Указами Президиума ВС РСФСР образованы Ровенский (9 дек. 1970), Александрово-Гайский (10 апр. 1973) и Воскресенский (20 окт. 1980) районы. В результате С. о. стала делиться на 38 районов и включала 12 городов областного подчинения (значения).

В 90-х гг. XX в. произошли серьезные изменения административно-территориального деления. Постановлением Саратовской областной думы от 22 окт. 1996 г. статус города областного подчинения получили Шиханы (с 1938 рабочий поселок). 22 дек. 1996 г. в городах областного подчинения С. о. (за исключением Саратова и Шихан) и окружающих их районах были проведены референдумы, на основании которых 11 городов С. о. утратили статус городов областного значения и были включены в состав районов (эти изменения были закреплены законами С. о. в 1997-2001). Во 2-й пол. 90-х гг. XX в.- 1-й пол. 2000-х гг. на территории С. о. созданы 3 закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) (Светлый и Шиханы - 30 июня 1997; Михайловский - 13 нояб. 2003). Указами Президента РФ ЗАТО Шиханы (17 июля 2018, с 1 янв. 2019) и ЗАТО Михайловский (13 окт. 2018, с 1 янв. 2019) были упразднены.

К янв. 2021 г. С. о. включает 38 районов (Александрово-Гайский, Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Дергачёвский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Питерский, Пугачёвский, Ровенский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, Советский, Татищевский, Турковский, Фёдоровский, Хвалынский, Энгельсский), 4 городских округа, не входящих в состав районов (муниципальные образования - города Саратов и Шиханы, пос. Михайловский, ЗАТО Светлый), 2 города областного значения (Саратов и Шиханы), 16 городов районного значения (Аркадак, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Калининск, Красный Кут, Красноармейск, Маркс, Новоузенск, Петровск, Пугачёв, Ртищево, Хвалынск, Энгельс).

Религия

В февр. 2021 г. в С. о. насчитывалось 470 зарегистрированных религ. орг-ций, из них 382 входили в Саратовскую митрополию РПЦ (состоит из Балаковской и Николаевской, Саратовской и Вольской, Балашовской и Ртищевской, Покровской и Новоузенской епархий). В С. о. действуют 8 религ. организаций старообрядцев (3 общины Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ; см. также Белокриницкая иерархия), по 2 общины Древлеправославной Поморской церкви (ДПЦ; см. также Поморцы) и Русской Древлеправославной церкви (РДЦ; см. также Беглопоповцы), 1 община Спасова согласия), 1 община Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), 3 - Римско-католической Церкви, 3 - лютеран (см. Лютеранство), 10 - баптистов (7 общин евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), 3 - евангельских христиан), 12 - христиан веры евангельской (ХВЕ) (см. Пятидесятники), 1 община методистов, 7 - адвентистов (адвентисты седьмого дня, АСД), 1 община мормонов, 4 общины иудаистов, 35 мусульм. орг-ций, по 1 общине буддистов (традиции Карма-кагьюпа), Международного об-ва «Сознание Кришны», «Православной церкви Божией Матери Державная».

Большинство верующих в С. о.- православные, принадлежат к РПЦ (историю Православия на территории С. о. см. в статьях Саратовская и Вольская епархия, Покровская и Новоузенская епархия).

Старообрядчество

Последователями «старой веры» на саратовских землях были как представители коренного населения, так и переселенцы из Центр. России и из-за рубежа. Большое значение для распространения старообрядчества имели скиты беглоповцев и беспоповцев, устроенные близ городов и в труднодоступных местах, вокруг которых позднее возникали поселения. На территории совр. С. о. известны последователи практически всех старообрядческих согласий и их ответвлений, часто в одном поселении живут представители нескольких согласий.

Саратовские земли являлись крупнейшим центром беспоповцев. Устроенные близ Саратова в 1678-1688 гг. в Баранниковом и Мячевом буераках скиты были населены преимущественно беспоповцами, принявшими традиции Выголексинского общежительства в результате деятельности И. Ф. Ерша (1695-1755) и соловецкого мон. Германа (1710-1778). На рубеже ХVIII и XIX вв. моленные поморцев появились в Саратове. В Волковской моленной на Валовой ул., открытой ок. 1821 г., заключались браки, попечителем до 1847 г. был основатель моленной И. В. Волков, впосл. попечителями были Д. И. и И. Д. Волковы. В списке прихожан значилось 839 чел. (170 семейств). При закрытии моленной 2 июня 1854 г. было обнаружено 50 печатных и рукописных книг, 112 образов на досках.

В XIX в. большой авторитет приобрели тесно связанные с московским Преображенским кладбищем 2 моленные федосеевцев в Саратове. В 1804 г. была основана Песковская моленная, ее попечителем был уроженец Калуги купец-дворянин И. А. Волков-Песковский. Двухэтажное каменное здание, включавшее моленную с 5-ярусным иконостасом и богадельню для 50 насельниц, было построено на Часовой ул., на месте, где отец Волкова-Песковского Артемий в 1775 г. устроил молитвенный дом. После смерти И. А. Волкова-Песковского в 1840 г. моленная была опечатана, иконы и книги переданы в консисторию. В 1811 г. с разрешения властей С. Я. Кабанов-Никитин построил на Сергиевской ул. деревянную федосеевскую моленную с богадельней на 20 обитателей. Ок. 1840 г. власти моленную закрыли.

С нач. XIX в. действовали поморские моленные в селах Чертанла (с 1835 г. Нов. Узень, ныне Новоузенск) Саратовского у., Синодское и Верхазим Петровского у., Золотое, в деревнях Шилова, Гусева, Морозовы, Пряхина, Кубасова, Дубовка, Студёнка Камышинского у. В Хвалынске в 1826 г. числилось 26 семей поморцев. В селах Ключи, Базарный Карабулак Саратовского у., Воскресенское, Донгуз, Б. (или В.) Чернавка, Барановка, в дер. Полдомасово (761 житель, почти все поморцы) Вольского у. было представлено несколько согласий выговского происхождения, насчитывалось до 40 иноческих келий. В Вольске поморцы имели 2 общины, их поддерживали влиятельные купцы - Рожковы, Синицыны и Будниковы. Центром тропарщиков (в терминологии федосеевцев это поморцы, молившиеся за императора, но не признававшие брак) было с. Самодуровка Хвалынского у. (ныне Белогорное Вольского р-на), значительная часть жителей к-рого были потомками старообрядцев-москвичей, переехавших в эти места в кон. XVII в. Один из наставников тропарщиков - Я. Е. Ларин († 1886) - в своих сочинениях отстаивал идею богопомазанности императора, опровергал взгляды новожёнов (принимающих брак) (напр., «Предлог новожёнов и возражения безбрачников» - НБ МГУ ОРКиР. № 1959). Его проповедь безбрачия получила широкую известность и вызвала резкую критику на Преображенском кладбище и в Поволжье. В Самодуровке с 1826 г. существовала также моленная новожёнов, по нек-рым свидетельствам основанная приезжавшими из Поморья старцами. В 1857 г. моленные в селе были закрыты, службы в них возобновились через 2 года.

Поморское согласие, как и повсеместно старообрядчество, пережило расцвет после издания 17 апр. 1905 г. имп. указа «Об укреплении начал веротерпимости». В Саратовской губ. активизация поморского согласия во многом была связана с деятельностью Т. А. Худошина (1858-1927), «поморского Златоуста», имевшего всероссийскую известность и значение. В ранней молодости он стал участником поморского Саратовского собора 1878 г. от моленной купца Сгибова, где наставником являлся его отец А. С. Худошин. В 1881 и 1883 гг. Т. А. Худошин был вероучителем в Самаре. Вернувшись в Саратов, как знаток знаменного пения преподавал в старообрядческой школе Д. В. Батова. Т. А. Худошин посетил множество поморских общин по всей стране, провел ряд полемических собеседований как со старообрядцами др. согласий, так и с правосл. миссионерами; готовил материалы к I Всероссийскому собору поморцев 1909 г., где выступил с докладами по вопросам о настоятелях и наставниках и о существе брака, был избран зам. председателя собора и членом совета соборов. Исполняя поручение собора 1909 г., он совместно со своим зятем В. З. Яксановым организовал в сент. 1910 г. Саратовское старообрядческое училище при саратовском поморском Свято-Троицком храме (бывш. Сгибовская моленная, построенная в кон. XIX в.), в 1912 г.- ж. «Щит веры», печатавшийся в новосозданном старообрядческом книгоиздательстве (издавался в 1912-1917). Т. А. Худошин написал «Учебное руководство по Закону Божию» для детей беспоповцев, изданное в Саратове в 1913 г. и переиздававшееся в странах Балтии в 30-х гг. XX в. На II Всероссийском соборе в 1912 г. Т. А. Худошин был избран его председателем. Во время первой мировой войны по его инициативе при Свято-Троицкой общине открылся лазарет. Неизменным соратником Т. А. Худошина был Яксанов, ставший секретарем I Всероссийского собора поморцев, создавший и возглавивший при нем училищную комиссию. Яксанов являлся заведующим Саратовским старообрядческим уч-щем, преобразованным им в 2-классное, преподавал старообрядческое вероучение, составил поэтический сборник «Духовная поэзия в старообрядческой семье». Яксанов был организатором и деятельным участником Всероссийского съезда по народному образованию в Двинске (ныне Даугавпилс, Латвия) в 1911 г., где выступил с докладом «Старообрядчество и просвещение». В 1915 г. стал учредителем и председателем старообрядческого комитета о беженцах. В 1917 г. Яксанов организовал Кооператив старообрядцев всех согласий и стал председателем его правления, принимал участие в создании саратовского общестарообрядческого комитета и в проведении 29 авг. 1917 г. старообрядческого съезда, а также в образовании Русско-демократической (народной) партии христиан-старообрядцев всех согласий, был одним из основателей и редакторов ж. «Голос старообрядческого Поволжья» (изд. 24 сент.- 3 дек. 1917).

После публикации 17 окт. 1906 г. имп. указа «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин» среди староверов развернулась полемика о возможности регистрации общин. В Самодуровке к этому времени имелось 6 моленных брачных и безбрачных беспоповцев. Полемика в селе обострилась в 1916 г. при выборе наставника, проводились общие собрания с участием многих духовных отцов, был приглашен Т. А. Худошин для разбора позиции необщинников и определения возможности совместной молитвы с ними. Особую позицию заняли федосеевцы в с. Воскресенском. Они инициировали проведение в 1915 г. собора, на к-ром выступили резко против регистрации общин, ведения метрических книг и против заключения браков.

14-16 мая 1923 г. состоялся Саратовский губ. съезд христиан поморского законобрачного согласия под председательством Т. А. Худошина. Съезд обсуждал вопросы брадобрития, табакокурения, «мирщения», запретил крещение через обливание, одобрил решения 2-го предсоборного совещания, к-рое состоялось 7 мая 1923 г. в Москве, и постановил созвать в Москве 1 сент. 1923 г. III Всероссийский собор поморского согласия. 15-17 июня 1924 г. в саратовском Свято-Троицком храме прошел собор поморцев Нижневолжской обл., приемлющих брак. Собор имел широкую программу, на него прибыло более 200 участников, в качестве слушателей присутствовали представители других согласий. Деяния собора были утверждены на Саратовском (Нижневолжском областном) соборе, прошедшем 25-30 мая 1925 г., председателем которого был Т. А. Худошин, секретарем - Яксанов. На соборе обсуждались местные проблемы, в т. ч. необходимость крещения самокрестов - последователей Матвея Андреевича, которые присоединяются к поморцам. Яксанов выступил с докладом «О современных задачах христианского общества», где особо отметил необходимость старообрядческого образования, в первую очередь для наставников, издания изложения учения поморцев, сохранения устойчивого старообрядческого быта. Собор признал желательным объединение с федосеевцами.

15-17 авг. 1924 г. в Саратове состоялся собор федосеевцев, на к-ром присутствовали делегаты из Саратова, Астрахани, Самары, сёл Воскресенское, Ключи, Красный Яр, Пряхино, Дубовка, Алексеевка, Ахмат и др. Основным был вопрос об отношении к браку, собор решил не считать обязательным для наставников применять строгие меры по отношению к новожёнам. Федосеевцы с. Воскресенского в 1925 г. созвали свой собор, который поддержали московские необщинники. Очередная полемика между саратовскими беспоповцами состоялась 30 мая 1927 г. В 1926 г. почти во всех селах Золотовского кантона АССР немцев Поволжья (совр. Красноармейский р-н) были известны поморские и федосеевские моленные.

В кон. 20-х гг. XX в. шло свертывание деятельности общин, закрытие моленных. В 1927 г. наставником в Свято-Троицком храме стал сын Т. А. Худошина - И. Т. Худошин. Церковь действовала до 1934 г. (по др. данным, до 1929), после чего ее закрыли и переоборудовали в жилой дом. В 30-х гг. был упразднен и превращен в жилой дом Спасо-Преображенский поморский храм на Валовой ул. в Саратове (бывш. Волковская моленная, община зарегистрирована в 1909). В советские годы саратовские поморцы совершали богослужения в кладбищенской часовне, 2 дек. 2018 г. она была освящена после реконструкции как храм ДПЦ в честь Покрова Пресв. Богородицы.

В Хвалынске беглоповский деревянный храм в честь Вознесения Христова был устроен в 1814 г. стараниями 1-го городского головы К. Михайлова на средства его тещи Е. Д. Мыльниковой, при храме имелись кельи, жили 20 чтецов и певцов. В 1841 г. храм был опечатан и позже передан единоверцам, разобран в 1932 г. В 1910 г. на средства купеческой семьи Кривошеиных на месте моленной была построена Христорождественская ц., ее закрыли в 1931 г. и вскоре разрушили. В Хвалынском у. были известны беглопоповские моленные, в сер. XIX в. признавшие Белокриницкую иерархию: в Опалихе, Ершовке, Елшанке и Селитьбе.

Саратовская беглопоповская община, насчитывавшая в 1903 г. 2414 прихожан, имела молитвенный дом на ул. Сергиевской (ныне Комсомольская), построенный в 1841 г. По фамилии попечительницы Е. П. Артамоновой его называли Артамоновским или ц. Космы и Дамиана. В 1911 г. на месте этой моленной выстроили ц. во имя вмч. Димитрия Солунского, в одном из зданий при храме размещался совет саратовской общины беглопоповцев. После присоединения 4 нояб. 1923 г. к беглопоповцам обновленческого Саратовского архиеп. Николая (см. Никола (Позднев)) была образована беглопоповская иерархия, центром ее в первое время был Саратов. В 30-х гг. XX в. ц. вмч. Димитрия закрыли, здание передали Саратовскому областному архиву, в 1973 г. оно сильно пострадало из-за пожара. В 90-х гг. XX в. здание передали РПСЦ, 29 июня 1997 г. церковь была освящена в честь Успения Пресв. Богородицы.

Важным центром белокриницкого согласия стали Черемшанские монастыри, принявшие после перевода Иргизских мон-рей в единоверие мн. иргизских иноков. 28 июня 1841 г., после уничтожения последнего иргизского мон-ря - Верхнего Спасо-Преображенского, его насельники игум. Силуян, иконом Афанасий (Кулибин) и монастырский секретарь Афоний Кочуев отправились в Хвалынск, где их поддерживали купцы Кузьмины-Михайловы. По просьбе хвалынских старообрядцев Афанасий (Кулибин) был рукоположен старообрядческим Симбирским еп. Софронием (Жировым) во иерея, в нач. 1850 г. возведен в сан архимандрита. Его тайной резиденцией стал Нижний Черемшанский мон-рь в садах Л. П. Михайловой близ Хвалынска, устроенный инокинями, также переселившимися с Иргиза; скрываясь от преследований, архим. Афанасий иногда жил в Сызрани. В нояб. 1854 г. он был рукоположен Владимирским и всея Руси архиеп. Антонием (Шутовым) во епископа Саратовского. В 1856 г. еп. Афанасий постриг послушника Г. Беляева в монашество с именем Геннадий, в следующем году тот стал старообрядческим Пермским епископом (см. Геннадий (Беляев)). Когда архиеп. Антоний решил отказаться от поста главы российских старообрядцев и оставить за собой только Владимирский престол, еп. Афанасий был избран на Московскую кафедру. Он согласился при условии, что все белокриницкое согласие будет строго соблюдать древние уставы и церковно-бытовые обычаи. Несмотря на принятие условий общиной Рогожского кладбища, еп. Афанасий остался в Хвалынске и жил в муж. скиту при Мамонтовом ключе на Черемшане, устроенном в 1861 г. прибывшими из Турции иноками, среди к-рых были Виссарион (впосл. старообрядческий епископ Тульчинский и Измаильский) и Серапион (Абачин; впосл. основатель Верхнего Черемшанского Успенского муж. монастыря, с 1893 архимандрит). После еп. Афанасия Саратовскую кафедру Белокриницкой иерархии в кон. XIX в. занимали епископы: Амвросий (Гераськов; 20 дек. 1871-1886), Алексий (Серёдкин; 15 нояб. 1879 - 26 апр. 1899, вступил на кафедру в 1886).

В 1874 г. на Черемшане прошел собор белокриницкого согласия. В 1879 г. в Россию вернулся И. С. Гончаров, атаман некрасовцев, принявший в Черемшанском мон-ре постриг с именем Иоасаф и получивший на личной аудиенции у имп. Александра II Николаевича разрешение на строительство в мон-ре 2-этажной каменной церкви, которая была освящена в 1881 г. 20 авг. 1905 г. на Черемшане прошел собор епископов во главе с Московским архиеп. Иоанном (Картушиным). В соборе принимали участие 12 епископов и ок. 40 представителей духовенства и мирян (к тому времени в монастыре жили ок. 130 монахов). 26-27 мая 1913 г. в мужском монастыре состоялся епархиальный съезд во главе с Саратовским и Астраханским еп. Мелетием (Картушиным). В программе съезда были вопросы об учреждении старообрядческих школ, организации епархиального свечного завода, был вынесен на утверждение устав «Саратовского благотворительного общества старообрядцев, приемлющих иерархию Белокриницкой митрополии». В 1918 г. мужской старообрядческий мон-рь был разогнан, церковь закрыта, малочисленная Успенская община существовала до 1924 г. Были закрыты и другие обители, в т. ч. женская.

Особое значение в истории белокриницкого согласия в Саратовском крае имело с. Сосновая Маза с моленной, основанной в 1765 г. Из Сосновой Мазы происходил старообрядческий род благотворителей Кузьминых-Михайловых, священники моленной окормляли староверов в близлежащих селениях. 3 мая 1912 г. в селе была освящена старообрядческая Спасо-Вознесенская ц., сгоревшая в 1922 г. Позднее в село перенесли деревянную церковь из Черемшанского жен. мон-ря, к-рую закрыли и разобрали в 30-х гг. XX в. В 1995 г. храм был возрожден.

В Хвалынске богослужения последователей белокриницкого согласия проходили в молитвенном доме, официально разрешенном в 1881 г. В 1906 г. община получила регистрацию, на ее средства было начато строительство церкви, освященной 31 марта 1914 г. в честь Покрова Пресв. Богородицы, при храме существовали хор, школа чтения и пения. В городе проходили соборы. В 1883 г. на соборе с ок. 30 участниками из Ср. Поволжья рассматривался широкий круг вероисповедных и церковно-бытовых вопросов. На соборе епископов в авг. 1905 г. говорилось об обязательности образования для всех священнослужителей, в решениях содержалась рекомендация «священникам и диаконам подготовиться к преподаванию Закона Божия в учебных заведениях» (Постановления Освященных соборов старообрядческих епископов 1898-1912 гг. М., 1913. С. 49). В 1918 г. большинство старообрядческих деятелей, в т. ч. городской голова Н. М. Михайлов, уехали из Хвалынска. Весной 1931 г. храм был закрыт, здание использовалось под склад консервного комбината. После начала Великой Отечественной войны в храме проходили службы. В 1946 г. храм был передан властями РПЦ, освящен в след. году в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в 1950 г. закрыт (в 2009-2014 шло восстановление храма, в 2014 освящен).

В Вольске община белокриницкого согласия существовала с сер. 40-х гг. XIX в., в нач. 50-х гг. она получила полотняную церковь, освященную старообрядческим архиереем, на молитвы верующие собирались тайно. В 1880 г. община для тайных богослужений построила каменное «торгово-промышленное» здание; попечителями моленной были В. Г. Попов, его отец, а также купец Н. Т. Парфёнов. В 1886 г. здание было официально признано моленной. В 1882 г. влиятельный купец белокриницкого согласия Е. Я. Горин получил у имп. Александра III Александровича разрешение открыть в Вольске старообрядческую богадельню им. имп. Александра II. Под богадельню определили каменный 2-этажный дом на углу улиц Б. Сергиевская и Введенская (ныне ул. Чернышевского и ул. Григорьева). 8 июля 1883 г. состоялось освящение и открытие богадельни на 40 чел. и храма в честь Казанской иконы Божией Матери, при котором помимо богадельни разместилось епархиальное управление. В 1903 г. приход Казанской (Горинской) ц. насчитывал ок. 620 чел. Община была зарегистрирована весной 1906 г., тогда же были установлены кресты на храм, возведена колокольня. В 10-х гг. XX в. председателем общины был И. Е. Усачёв, с началом первой мировой войны обустроивший в своем доме лазарет для раненых на 10 коек. При Казанском храме некоторое время находилась квартира старообрядческого Саратовского еп. Иоаникия (Исаичева; † 1937), хиротонисанного 24 июня 1922 г. В 1-й пол. 30-х гг. XX в. церковь была закрыта, в здании разместился кинотеатр, впосл. была открыта детско-юношеская школа фехтования. В частично перестроенном виде здание сохранилось.

17 окт. 2018 г. была восстановлена Самарская и Саратовская кафедра РПСЦ (упраздненная в сер. 30-х гг. XX в.), 21 окт. во епископа Самарско-Саратовского был рукоположен Андрей (Кладиев), резиденцией епископа назначен восстанавливаемый муж. старообрядческий Успенский Серапионов мон-рь на Черемшане. В наст. время в С. о. действуют храмы РПСЦ: Успения Пресв. Богородицы (Саратов), Рождества Пресв. Богородицы (Сосновая Маза), в Балакове действует храм во имя преподобноисп. Серапиона (Абачина) Черемшанского.

На территории совр. С. о. в XVIII-XIX вв. были известны последователи др. старообрядческих согласий. Представители малочисленного часовенного согласия («иргизского согласия»), жившие преимущественно в с. Алексеевка Хвалынского у., назывались также «сухарниками», потому что в требах использовали высушенные просфоры из закрытых старообрядческих мон-рей. Спасово согласие - одно из наиболее многочисленных и широко распространенных беспоповских направлений в Саратовском крае. Общины спасовцев были известны в Хвалынском у.: в с. Покурлей, деревнях Осиновка, Павловка; в Вольском у.: в селах Черкасское, Донгуз, Кряжим; в Камышинском у.: в селах Лапоть (ныне Белогорское), Бобровка, Студёнка. В 50-х гг. XIX в. согласие разделилось на староспасовцев и новоспасовцев, последние преобладали в Вольском, Хвалынском, Петровском и Камышинском уездах. В Саратове на Вольской ул. в 70-х гг. XIX в. была построена спасовская моленная в честь Покрова Божией Матери, попечителем был видный саратовский купец Е. К. Лаптев. В 1903 г. приход моленной насчитывал ок. 1240 чел. Впосл. владелицей дома стала Т. В. Юренкова, открывшая при моленной богадельню. Покровская моленная действовала в советское время. С 1920 г. новоспасовцы регулярно собирались на съезды, где обсуждали гл. обр. способы ограждения общин от влияния внешнего мира; в 1920 г. собор прошел в Вольске, 2 февр. 1924 г.- в дер. Кизатовке Вольского у. В 1926 г. новоспасовцы сделали попытку создать «центральную организацию Всероссийского братства», был избран совет братства из 17 чел. под председательством И. И. Востроухова. Всероссийский съезд в 1927 г. принял решение зарегистрировать все новоспасовские об-ва и установить сбор с каждого из их членов в пользу Всероссийского братства в размере 5-10 к. (НБ МГУ ОРиРК. № 2429. Л. 37-37 об., 54).

Согласие некрестяков, разделявшее учение староспасовцев, пережило пору подъема, как и др. беспоповские сообщества, в 20-х гг. XX в. Апологет согласия М. С. Резаев в 1928 г. написал «Объяснение», где изложил расхождение («большое несогласие и раскол») между учениями некрестяков и Спасова согласия. По мнению некрестяков, близкие к ним спасовцы нарушают правила жизни «последнего времени», потому что строят молитвенные дома наподобие «соборных церквей» и совершают в них «церковные последования». Некрестяки считают, что в «горько плачевное время» не нужны настоятели, духовники, часовни и общественные молитвенные дома, общественное богослужение, на молитву нужно собираться «в простом доме или келии... якоже Господь повелел». Известно еще одно сочинение некрестяцкого круга - «Любезным благодетелям...», автором к-рого является С. Ф. Ревин из с. Донгуз. Послание обращено к некрестякам одного из сёл Саратовщины, вероятнее всего Ключи, и исполнено горестных размышлений о судьбе учения некрестяков, терпящих поражения «в полемиках». По словам Ревина, хотя «внешние враги» называют его единоверцев «неверными и некрещеными», «мы же, благодатию Божию направляемы... вместо видимой церкве имеем невидимую, вместо видимых иереев - един истинный Архиерей» [Исус Христос]. Малочисленное сообщество некрестяков в наст. время существует в Вольске.

Из среды спасовцев выделился ряд малочисленных согласий, известных как самокресты. К самокрестам принадлежали средники (дырники), они были известны в с. Синодском Петровского у., не имели икон, свечей, ладана, не носили крестов, молились или на восток, или лицом к небу, т. к. только там обитает Бог. Др. самокресты - левяки имели моленную в с. Воскресенском.

Странники появились в 60-х гг. XIX в. в Саратове, в селах Золотое, Ахмат, Ваулино, Мозоли и в деревнях Дубовка, Рогаткина, Ревина, Кубасова и Ушахина. Основателем странничества в этих местах был Анфиноген (в миру Павел) Ларионов, крестьянин из Иванова-Вознесенска. Для более широкого распространения вероучения в «здешнее Поволжье от Синеньских и до Лаптя» прибыли значительные силы «беспаспортных проповедников из Ярославской губернии, напутствованных самим Никитой Семёновым Киселёвым - столпом странничества того времени» (Еланский. 1882. № 27. С. 187). Их называли подпольниками или «голбежниками», поскольку они крестили взрослых людей тайно, в голбце, опуская в подпол купель в рост человека. Бытовало и название «познамы», т. е. познавшие истинную веру. Существовали дома, хозяева к-рых тайно принимали у себя странников. Немногочисленные потомки странников живут и в наст. время в Красноармейске и в селах. Большая часть согласия уехала во 2-й пол. ХХ в. в Томскую область.

Армянская Апостольская Церковь (ААЦ).

Арм. население появилось в Поволжье во 2-й пол. XI в. в результате разорения Армении тюрками-сельджуками; оно увеличилось в сер. XIII в., после появления в Закавказье монголов. В ходе археологических раскопок под рук. Д. А. Кубанкина в золотоордынском Укеке были обнаружены христ. квартал и храм. Кубанкин отмечает: «Из письменных источников известно, что в городах Улуса Джучи армяне работали ювелирами, кузнецами, плотниками, ткачами, красильщиками, скорняками, сапожниками, портными, садоводами и виноделами. Среди купцов упоминаются торговцы хлебом, рыбой и солью, ростовщики и работорговцы... Данный этнос играл существенную роль в культурной и экономической жизни государства»; армянские ремесленники и купцы составляли значительную часть населения практически всех ордынских городов, «имея в этих городах собственные кварталы и храмы» (Кубанкин. 2014. С. 174). По мнению проф. А. П. Смирнова, арм. архитектурная школа оказала большое влияние не только на булгарское зодчество, но и на развитие «лучших традиций резьбы по камню» на всем Востоке (Смирнов А. П. Армянская колония г. Булгары // МИА. 1958. Вып. 61. С. 33).

В нач. XIX в. в Саратове поселились арм. купцы, торговавшие с Персией зерном, купленным в Саратовской губ.; в городе появился Армянский взвоз (ныне ул. Октябрьская). По 1-й Всеобщей переписи населения Российской империи (1897), в Саратовской губ. жили 120 чел. армяно-григорианского вероисповедания (в т. ч. 49 чел. в Саратове, 59 чел. в Царицыне), из них подавляющее большинство торговали сельскохозяйственными продуктами, несколько человек трудились в сфере производства, другие занимались частным предпринимательством или состояли на гос. службе. В Саратове А. Е. Амбарцумов содержал школу для глухонемых и был в ней учителем. В годы первой мировой войны в Саратов и др. города губернии хлынул поток беженцев, среди них было немало армян, спасшихся от геноцида в Османской империи. В янв. 1915 г. арм. община Саратова учредила Армянское благотворительное об-во.

3 марта 1990 г. состоялась учредительная конференция саратовской арм. общины «Наири», на к-рой присутствовали более 150 чел.; орг-ция вскоре распалась. В 1994 г. была зарегистрирована арм. община С. о. «Крунк», инициировавшая строительство храма. Закладной камень буд. церкви (ул. Орджоникидзе, д. 3) был освящен 18 дек. 2001 г. главой Новонахичеванской и Российской епархии ААЦ еп. Езрасом Нерсисяном. 30 июня 2003 г. получила регистрацию община св. Саркиса в Саратове. В 2004 г. еп. Езрас благословил перенос строительства церкви на новое место (ул. Аэропорт). Возведение храма Св. Богородицы (по проекту архит. А. Б. Гуляна) началось 20 мая 2007 г. по благословению Католикоса всех армян Гарегина II «как армянского духовного центра во имя сохранения веры и национального самосознания» на пожертвования армян С. о. Для освящения фундамента и 16 свящ. камней 1 июня 2007 г. в Саратов приехал еп. Езрас. В окт. 2012 г. и в мае 2013 г. на храм водрузили кресты. 24 апр. 2015 г., к 100-летию геноцида армян в Османской империи, на территории храмового комплекса был установлен памятный хачкар. Храмовый комплекс включает ц. Св. Богородицы и здание культурно-просветительского центра арм. общины «Крунк».

Римско-католическая Церковь

После издания имп. манифестов «О позволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу» (4 дек. 1762), «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают, и о дарованных им правах» (22 июля 1763), приглашавших иностранцев в Россию и разрешавших им беспрепятственное отправление религ. обрядов, были основаны саратовские иностранные колонии, получившие название немецких. В 1763-1769 гг. в Саратовское Поволжье прибыло более 2,5 тыс. семей католиков (ок. 6 тыс. чел., 32,25% всех переселенцев). Из возникших на обоих берегах Волги 104 колоний 31 была католической. Небольшая часть правобережных колоний располагалась на территории совр. Волгоградской обл., левобережные колонии с 1851 г. относились к территории новообразованной Самарской губ.

В 1763 г. правительство решило пригласить из-за границы в новосозданные католические колонии немецкоязычного священнослужителя. Указом от 3 нояб. 1763 г. священникам назначалось 2-летнее содержание от гос-ва, устанавливалось жалованье в размере 180 р., для кюстеров-шульмейстеров (церковных служителей-учителей) - 60 р. Затраченные средства колонисты должны были выплатить гос-ву в течение последующих 10 лет. В 1777 г. в колониях имелось 6 католич. священников, первыми стали немецкие и чешские францисканцы Э. Мюллер, М. Тренкер, А. Фукс и капуцин Корбинианус. Общее число католиков в колониях увеличивалось: в 1767 г.- 5709 чел., в 1778 г.- 7287, в 1798 г.- 9784 чел. К 1786 г. 26,5% нем. колонистов были католиками. К 1805 г. в Саратовском Поволжье насчитывалось 33 католич. церкви.

В 1770 г. в Немецкой слободе Саратова жили 137 чел., ок. 40 из них были католиками. В первое время для жителей слободы проводились совместные богослужения в общем молитвенном доме, построенном в 1772 г. Первым католическим священником Саратова стал Фукс. В кон. ХVIII в. в городе появилось католич. кладбище. Вследствие преобладания в слободе протестантов 1-я церковь, построенная в 1793 г., была освящена как евангелическо-лютеранская во имя Пресв. Девы Марии, но храм предназначался и для проведения богослужений католиков.

По Указу имп. Александра I от 11 дек. 1802 г. в нем. колониях Саратовской губ. была создана миссия иезуитов. В марте 1803 г. окормление 31 нем. католич. колонии Поволжья было поделено между 10 иезуитами (4 поляка, 4 немца и 2 француза), к-рые прибыли сюда 5 марта 1803 г. В качестве резиденции католической миссии был выбран Саратов. До издания указа о высылке иезуитов из Российской империи 13 марта 1820 г. в Саратове побывали 33 члена Об-ва Иисуса. Первый собственный молитвенный дом появился у католиков саратовской Немецкой слободы в 1804 г. Благодаря помощи иезуитов, а также средствам, выделенным купцом Ф. Здзарским и его матерью, на участке земли, подаренном К. Флорет, католики в 1805 г. перестроили небольшой деревянный дом под церковь, к-рая стала самым высоким зданием Немецкой слободы, открыли школу. Второй дом, подаренный Здзарским, использовался для проживания иезуитов и церковных служащих. Вокруг церкви был разбит фруктовый сад. В 1805 г. иезуит Т. Гаттовский освятил церковь во имя католич. св. Франциска Ксаверия.

В нач. ХIХ в. число католиков в Саратове было незначительным: в 1804 г. совершено 1 крещение, в 1809 г., когда состоялось 1-е венчание, приход насчитывал 123 чел., включая неск. католиков в Тамбове, Казани и Симбирске, относившихся к саратовскому приходу. После Отечественной войны 1812 г. часть военнопленных французов, итальянцев, баварцев и ганноверцев осталась в Саратове, поселилась в Немецкой слободе и приняла российское подданство, увеличив численность католич. прихода. В 1827 г. на церкви была построена башня в визант. стиле, на средства прихожан здание перестроили, расширили, обложили красным кирпичом. В 1820-1855 гг. саратовский приход не имел собственных священнослужителей, богослужение и требы совершали священники из нем. колоний Поволжья. В 1850 г. в Саратове проживали более 2 тыс. католиков, в окрестных нем. колониях - более 20 тыс. католиков. Их число увеличилось за счет ссыльных поляков и армян-католиков.

Согласно булле папы Римского Пия IХ «Universalis ecclesiae cura» от 3 июля 1848 г., Саратов и Херсон стали резиденциями 2 епископов-суффраганов образованной этой же буллой Херсонской (позже Тираспольской) католич. епархии (в 1848 епископы-суффраганы не были назначены, кафедры оставались вакантными). В 1856 г. 1-й Тираспольский епископ - Ф. Г. Кан, для оптимизации управления епархией избрал в качестве места своего пребывания Саратов, до 1918 г. город оставался резиденцией руководства епархии. Название Тираспольская было решено сохранить за католич. епархией с центром в Саратове в отличие от правосл. Саратовской епархии. Территория Тираспольской епархии занимала площадь 36 259 кв. км. Территориально к епархии, превосходившей по размеру все католич. епархии Европы, относились Таврическая, Екатеринославская, Херсонская, Саратовская, Астраханская и Ставропольская губернии, Николаевский и Новоузенский уезды Самарской губ., Закавказье и Бессарабия. В первую очередь епархия была основана для 200 тыс. нем. колонистов-католиков, но к ней относились также поляки, литовцы, латыши, армяне, грузины, французы, итальянцы, чехи, греки и представители др. национальностей, исповедовавшие католицизм.

3 марта 1856 г. католич. церковь в Саратове была официально преобразована в кафедральный собор, в церкви было разрешено совершать ежедневные богослужения; в том же году в соборе расширили алтарную часть (пресвитериум), где разместились епископский трон, места для членов консистории и скамьи для 60 семинаристов. 5 нояб. 1856 г. в Саратове состоялось офиц. открытие консистории. В следующем году на содержание епархии из казны было выделено 24 075 р. В 1857 г. для оптимизации управления диоцез был разделен на неск. деканатов, одним из к-рых стал Саратовский. В 1865 г. Саратовский деканат насчитывал 8 приходов, в нач. ХХ в.- 15 приходов. В 1857 г. министр внутренних дел С. С. Ланской намеревался перевести центр епархии в Тирасполь, в 1859 г. предлагалось перенести его в Одессу, затем в Елисаветград (ныне Кропивницкий, Украина) или в Вознесенск (ныне Николаевская обл., Украина), однако эти проекты не были осуществлены.

В 1856 г. при саратовском кафедральном соборе состояли 6 священнослужителей, прихожанами являлись 2026 чел. В кафедральном соборе находились мощи мч. Патиента и мц. Конкордии, картина Тициана «Богородица с Младенцем и св. Иоанном». В 1867 г. на католич. кладбище была сооружена часовня в честь Воздвижения Св. Креста, богослужения проводились в дни погребений и в праздник Крестовоздвижения. Еще 3 часовни имелись в ДС, епископской резиденции и в загородном доме епископа. Римско-католич. консистория в Саратове первоначально арендовала дом № 101 на ул. Б. Сергиевская, в 1867-1886 гг. консистория находилась в одном здании с семинарией (ул. М. Сергиевская, д. 76; ныне Мичурина, д. 86), в 1872 г. был куплен дом на ул. Немецкой.

11 февр. 1856 г. имп. Александр II разрешил создать в Саратове временное училище-семинарию Тираспольской епархии на 25 воспитанников; семинария была открыта 1 сент. следующего года. Семинария состояла из 2 частей: предсеминарии (малая семинария, семинария для мальчиков) и ДС. Занятия велись на немецком и русском языках, на лат. языке преподавались литургика и нравственное богословие. При семинарии действовала больница. Число студентов постоянно увеличивалось. В 1882 г. семинария была рассчитана на 43 бюджетных места: 25 - в предсеминарии и 18 - в ДС, еще 30 чел. ежегодно могли обучаться за собственные средства. В 1888 г. в семинарии обучались 120 чел. Два лучших выпускника ежегодно направлялись в ДА в С.-Петербурге. За весь период существования семинарию окончили 244 чел. (до 1882 - 68 чел., из них 49 немцев, 17 поляков и 2 грузина; поляки могли поступать в семинарию при условии безукоризненного владения нем. языком и не более 1 чел. в год).

В первые годы существования кафедры поляки, составлявшие значительную часть саратовских католиков, принимали активное участие в руководстве епархией. Первый саратовский капитул (1857) состоял из поляков и литовцев, первые преподаватели семинарии были приглашены из семинарий Вильны, Житомира, Ковно и Минска. В 1863 г. Мин-во внутренних дел мотивировало свой отказ на прошение о постройке нового католич. кафедрального собора в Саратове наличием в руководстве епархии поляков. После Польского восстания 1863-1864 гг. консистория, капитул и семинария подверглись «германизации», из семинарии увольняли польск. преподавателей, трое из них были арестованы по подозрению в связях с повстанцами. Впосл. к руководящим должностям в епархии и семинарии допускались только священники-немцы. В 1871 и 1884 гг. были изданы манифесты, запрещавшие привлекать осужденных ранее священнослужителей-поляков к совершению богослужений на территории епархии.

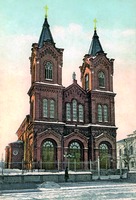

В 1873-1880 гг. во всех католич. приходах епархии проводились сборы пожертвований на строительство нового собора, т. к. старая церковь вмещала не более 150 чел. К 1880 г. было собрано 46 тыс. р., казна выделила еще 54 тыс. р. В 1878 г. старая церковь, действовавшая 73 года, была снесена. Строительство собора на том же месте на ул. Немецкой (ныне проспект Кирова, д. 11, кинотеатр «Пионер») велось в 1878-1881 гг. под рук. саратовского губ. инженера М. Н. Грудистова. Собор был двуглавым, с острыми шатрами-шпилями, имел высокие стрельчатые окна, главные входы были украшены окнами-полурозами. Внутренняя отделка отличалась великолепием: позолоченный алтарь под балдахином, привезенные из Парижа 2 величественные гипсовые статуи патронов епархии - св. Филомены и папы Пия V, цветные витражи, орган, изготовленный в 1896 г. в Варшаве; росписи были выполнены художниками А. Киреевым, Ишенковым и Жидковым, удостоенными за эти работы специальной премии. В 1911 г. для церкви в мастерской Ф. Штуфлессера (Юж. Тироль) были изготовлены дубовые скульптуры, позолоченная церковная кафедра, дарохранительница, новые резные скамьи для верующих. Кафедральный собор был освящен 20 мая 1881 г. еп. Ф. К. фон Цоттманом во имя сщмч. Климента, еп. Римского, покровителя Тираспольской епархии.

В 1885 г. в Саратовском Поволжье насчитывалось 37 католич. церквей, в 1890-1900 гг. в Поволжье было построено 16 католич. церквей, из них 11 в нем. колониях и 5 в городах. В кон. ХIХ в. в Саратове проживало более 12 тыс. немцев, католики составляли 1/3 нем. населения города (2/3 нем. населения были протестантами). В 1902 г. Тираспольская епархия объединяла 87 приходских церквей, 34 филиальные церкви, 131 священнослужителя и 298 тыс. прихожан (ок. 60% к-рых были немцами). В нач. ХХ в. община Саратова по числу прихожан (8150 чел. в 1919) принадлежала к крупнейшим городским католич. общинам Тираспольской епархии после Одессы, Манглиса, Екатеринослава и Николаева. В 1915 г. в 36 католич. приходах Саратовского Поволжья служили 44 священника. Католики Тираспольской епархии сыграли значительную роль в политической, социальной, культурной жизни России; среди известных - крупнейший саратовский промышленник, мукомол и меценат Э. Борель, депутат Гос. думы 1-го созыва католич. Виленский еп. барон Э. фон Ропп (1903-1917; в 1902-1903 был епископом Тираспольским) и др.

После издания 17 окт. 1905 г. имп. манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка», разрешившего создание партий и союзов, в епархии появились католич. об-ва. В 1906 г. для поддержки культурного и нравственного развития католиков и «противодействия социалистическим и другим идеям, угрожавшим безопасности государства», в Саратове было основано Об-во св. Климента (Клеменс). При об-ве существовала типография, в которой издавалась лит-ра религиозно-нравственного содержания. В 1897-1907 гг. в Саратове выходила епархиальная газ. «Кlemens» (Клеменс). Настоятель прихода Суслы драматург и историк Г. Бератц (1871-1921) создал Народный католический союз. В годы первой мировой войны Об-во св. Климента было закрыто, запрещены богослужения на нем. языке.

После установления советской власти были конфискованы все епархиальные здания, резиденция католич. епископа превращена в детский дом, закрыта семинария, ее здание передано под лазарет для раненых. Католич. еп. И. А. Кесслер, руководство епархии и семинарии в авг. 1918 г. бежали в Одессу (на 1918 год пришелся пик эмиграции католич. духовенства из епархии). Богослужения в кафедральном соборе изредка проводил католический свящ. П. Гауэр, в кон. 1918 г. он был расстрелян. С осени 1918 г. в Саратове для координации деятельности по управлению епархией остался генеральный викарий Ф. Кс. Климашевский, он неоднократно подвергался аресту, в 1921 г. был выслан в Польшу. Жертвами первых репрессий стали расстрелянный вместе с 270 прихожанами по обвинению в организации восстания против советской власти декан Мариентальского деканата Н. Крафт (1919), расстрелянный вместе с 286 прихожанами по подозрению в причастности к крестьянскому восстанию в колониях Марксштадтского у. с центром в Мариентале свящ. Г. Бератц (1921) и мн. др. К сер. 20-х гг. XX в. число священников Тираспольской епархии сократилось более чем в 2 раза. В 1919 г. епархия насчитывала 12 деканатов, 125 приходов, 239 филиалов, 281 церковь, 36 часовен и молельных домов и 367 277 прихожан. В 1921 г. при католич. приходах действовали комитеты для оказания помощи голодающим без различия вероисповедания, которые помимо прочего распределяли помощь, поступавшую от Папского престола.

С 1918 г. часть католич. епархии не имела епископа (еп. И. Кесслер до 1926 официально сохранял юрисдикцию над территорией, частично расположенной в Румынии, и официально сложил с себя полномочия главы епархии 27 нояб. 1929). Генеральный викарий Климашевский покинул Россию в 1921 г. Руководство епархией взял на себя свящ. А. И. Баумтрог, в 1919-1922 гг. находившийся на нелегальном положении. 23 мая 1926 г. особый уполномоченный папы Римского Пия XI еп. М. д'Эрбиньи назначил Баумтрога (в 1922-1926 настоятель прихода в Астрахани) апостольским администратором поволжского региона Тираспольской епархии с резиденцией в Саратове. В 1928 г. Баумтрог по ходатайству проживавшего в Германии еп. И. Кесслера получил через нем. посольство 2,1 тыс. нем. марок для священнослужителей католич. епархии (он оказывал материальную помощь в т. ч. католич. священникам, заключенным на Соловках); в июне 1929 г. посетил нем. посольство в Москве, где обсуждал возможность эмиграции нем. католич. духовенства Поволжья. В 1930 г. он был арестован по обвинению в шпионаже, 20 апр. 1931 г. приговорен вместе с 11 др. священниками Поволжья к 10 годам ИТЛ, отправлен в Соловецкий лагерь, где скончался (март 1937). К 1932 г. в Саратовском Поволжье служили 4 католич. священника, остальные были арестованы или эмигрировали. В 1935 г. кафедральный собор в Саратове закрыли; богослужебная утварь, книги, деревянные и гипсовые скульптуры поступили в обл. музей краеведения, где находятся и в наст. время. В 1941 г. здание собора было переоборудовано в кинотеатр, в 1966 г. перестроено: снесена верхняя часть фасада, заложены кирпичом оконные проемы, сделано неск. пристроек.

Возрождение прихода в Саратове началось на рубеже 80-х и 90-х гг. XX в. До своего посвящения во епископа (1991) католиков в Марксе и Саратове окормлял буд. ординарий католической Преображенской епархии (центр - Новосибирск) И. И. Верт. 13 апр. 1991 г. была создана апостольская администратура Европейской части России во главе с архиеп. Т. Кондрусевичем; С. о. вошла в ее состав. В 1991 г. в Саратове открылось заочное отделение Московского колледжа католической теологии им. Фомы Аквинского, воскресные мессы для небольшой группы верующих проводили священники-салезианцы. 14 апр. 1992 г. получило регистрацию римско-католич. объединение ц. св. Климента. В том же году открылось Саратовское отделение благотворительного об-ва «Caritas Internationalis». В июне 1994 г. в Саратов прибыли 4 монахини конгрегации миссионерок кларисс Святейшего Таинства. В 1995 г. напротив бывш. собора (проспект Кирова, д. 12) было куплено помещение для часовни во имя Девы Марии Фатимской, часовня освящена 26 окт. 1995 г. В том же году городские власти ответили очередным отказом на просьбу прихода о возвращении здания кафедрального собора и семинарии (ныне в здании семинарии располагаются комендатура Саратовского гарнизона и специальная моторизованная часть), предоставив приходу земельный участок для строительства нового здания (ул. Мичурина, д. 160/164). Возведение храма осуществлялось на средства, собранные в Германии и в других странах, 1-я месса совершена на Пасху в 1998 г. 15 окт. 2000 г. апостольский нунций архиеп. Г. Цур освятил храм во имя св. апостолов Петра и Павла как один из 4 в России католич. кафедральных соборов. В 2002 г. получил регистрацию католич. приход Христа Царя в г. Марксе.

С 1998 г. Саратов является резиденцией викарного епископа для юга европ. части России К. Пиккеля (назначен 23 марта 1998, с 23 нояб. 1999 апостольский администратор). 11 февр. 2002 г. апостольская администратура Юга европ. части России была преобразована в епархию св. Климента с центром в Саратове, епархию возглавил Пиккель. В наст. время епархия св. Климента территориально охватывает 26 субъектов РФ. Кафедральный собор в Саратове относится к Среднеповолжскому деканату епархии св. Климента, саратовские священники окормляют также общины в Пензе, Чёрной Падине и в некоторых населенных пунктах Саратовской и Волгоградской областей. В приходе действуют 2 молитвенные группы, библейский кружок, 2 раза в месяц выпускается приходская газета.

Лютеране

появились на территории С. о. после издания имп. манифестов от 4 дек. 1762 г. и 22 июля 1763 г. Из 7750 семей первых поселенцев лютеранами были 51,5% (более 4 тыс. семей), реформатами - 16,25% (1250 семей). К 1786 г. число протестантов увеличилось почти на 6% и составляло 14 834 лютеранина (54,4% колонистов) и 5217 реформатов (19,1% колонистов). Из возникших на правом и левом берегу Волги 104 колоний 75 были населены лютеранами. В 1785 г. в колониях, не считая общины в Саратове, имелось 9 лютеранских и 3 реформатских (Екатериненштадт (основан в 1766, ныне г. Маркс), Норка (1767, ныне с. Некрасово Красноармейского р-на) и Мессер (1766, ныне с. Усть-Золиха Красноармейского р-на)) прихода. Реформатские общины существовали и в лютеранских колониях Бальцер (Голый Карамыш, ныне г. Красноармейск), Гримм (ныне пос. Каменский Красноармейского р-на), Варенбург (ныне с. Привальное Ровенского р-на) и др.

Указ имп. Екатерины II от 28 февр. 1765 г. предписывал построить для немцев-колонистов в каждом округе по одной церкви, «снабдив оные всеми нужными утварями и пристойного дома для пастора казенным иждивением». При основании колоний в 1764-1770 гг. на средства, выделенные правительством, под надзором Канцелярии опекунства иностранных было возведено несколько первых лютеран. кирх; затраты правительства должны были со временем возвратиться гос-ву. Первые 2 кирхи в нем. колониях появились летом 1768 г., в 1764-1770 гг. было сооружено 15 деревянных церквей (из них 11 лютеранские и 4 реформатские). В большинстве колоний на средства общин по их желанию строились небольшие молельные дома. В 1804 г. в Поволжье насчитывалось 82 евангелические кирхи - 59 лютеранских и 23 реформатские. Долгое время нерешенной проблемой оставалась нехватка проповедников. Первым протестант. проповедником источники называют И. Жаннета (Яннет, Яретт) из Граубюндена (Швейцария), он прибыл в Сарепту из Гернгута в 1765 г. и был избран пастором Севастьяновского, позже Усть-Золихинского прихода. В 1767 г. в поволжских колониях был 1 протестантский священник. В 1784 г. на Нагорной стороне Волги существовало 32 евангелических поселения, к-рые окормляли 5 пасторов, на Луговой стороне имелось 40 колоний с 6 пасторами. В 1786 г. в колониях было уже 10 священников (7 лютеранских и 3 реформатских).

Манифест 1763 г. предусматривал создание иноземных и иноверческих ремесленных слобод в городах. В Саратове в 60-х гг. XVIII в. за Глебучевым оврагом для иностранных резчиков, сапожников, ткачей, шляпников, фабрикантов, живописцев и др. мастеров была создана Немецкая слобода, в 1769 г. ее жителей выселили за городскую черту (в 1820-1830 ул. Немецкая, ныне проспект Кирова). В 1770 г. в городе была официально основана лютеранско-реформатская община, составлявшая 3/4 населения Немецкой слободы. В первое время для жителей слободы проводились совместные богослужения в общем молитвенном доме, построенном в 1772 г. По воспоминаниям современников, когда в город из колоний приезжал лютеранский или католич. священник, сторож собирал переселенцев всех исповеданий одновременно. У протестантов долгое время не было собственного пастора.

В 1790 г. в Немецкой слободе заложили фундамент 1-й деревянной церкви, строительство к-рой под рук. губ. архит. А. Трипера завершилось в 1793 г. Вследствие преобладания в слободе протестантов церковь была освящена как евангелическо-лютеранская во имя Св. Марии. Согласно церковной летописи, храм использовался для проведения богослужений лютеран, реформатов и католиков вплоть до строительства последними собственной церкви. По договору от 29 сент. 1804 г. католики получили от церковного совета евангелической общины 75 р. на сооружение собственного молитвенного дома, а ц. Св. Марии окончательно осталась за лютеранами. Церковь вмещала 1 тыс. молящихся. В 1814 г. к церкви была пристроена колокольня.

В окт. 1819 г. саратовская церковь получила статус кафедрального собора, по указу Сената от 25 окт. того же года в Саратове была образована евангелическо-лютеран. консистория. К новому консисториальному округу относились лютеран. общины 9 (позже 10) губерний России: Саратовской, Астраханской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Симбирской, Казанской, Оренбургской. Консистория официально открылась 23 янв. 1822 г., располагалась в доме К. Эрта на ул. Константиновской (ныне ул. Советская, 10). Суперинтендантом консистории был назначен И. А. Фесслер, прошедший путь от католич. монаха-капуцина к лютеран. епископу через Православие, масонство и Гернгутское братство. Проводя реформирование приходов, Фесслер составил программу, к-рая предусматривала сокращение числа общин в каждом приходе с целью заботы о пасторах. Саратовский приход играл главенствующую роль в жизни протестантов всего Поволжья, в саратовской церкви регулярно проходили собрания представителей общин нем. колоний правобережья и левобережья Волги. В нач. XIX в. число протестант. приходов в Поволжье возросло до 16. В 1823 г. на правобережье Волги насчитывалось 9 приходов, включавших 33 общины с 34 922 прихожанами.

Саратовские лютеране внесли значительный вклад в развитие духовной культуры России, мн. пасторы являлись образованными людьми, писателями, поэтами, переводчиками, врачами, агрономами. И. Б. Каттанео, реформатский пастор в поволжском приходе Норка, был известен не только в нем. колониях, но и у кочевников-калмыков как опытный терапевт и хирург. До 1819 г. он провел 16 операций по ампутации конечностей, 277 операций раковых и др. опухолей, сделал более 8 тыс. прививок против оспы. Благодаря своим разносторонним знаниям он помогал колонистам в пчеловодстве, растениеводстве и сельском хозяйстве. Первые рус. уч-ща для детей нем. колонистов Поволжья были открыты пасторами К. Ф. Г. Конради (1794-1857) и К. Ф. Вальбергом (1794-1877). Приход Усть-Золиха (Мессер) прославил сын пастора И. С. Губера Э. Губер (1814-1847), получивший образование в Саратове и С.-Петербурге и ставший прекрасным поэтом, он являлся другом А. С. Пушкина, первым в 1838 г. перевел на русский язык трагедию «Фауст» И. В. Гёте и произведения Ф. Шиллера. Ряд богословских, исторических, литературных и стихотворных сочинений создал пастор Х. Г. Бонвеч. Лютеране играли важную роль в развитии Саратова: ими были открыты в Немецкой слободе первая школа (1786), аптека Линдегрена (1805), магазины (1810), клуб (1840), фотоателье (1854), гостиница и летний театр.

В 1834 г. Саратовская консистория была упразднена. Причинами тому стали как необходимость присоединения к консистории приходов Сибири и Сев. Кавказа, так и решение Генеральной консистории в С.-Петербурге о переводе консистории в Москву. Во главе новосозданной Московской консистории был поставлен саратовский пастор и вице-президент бывш. Саратовской консистории И. Губер. За 83 года существования Московской консистории (до 1917) 28 лет ее возглавляли пасторы из Саратова - И. Губер и К. Ф. В. Коссман. Во 2-й пол. XIX в. приход в Саратове оставался важным духовным центром лютеран России наряду с С.-Петербургом, Москвой и Одессой.

К сер. XIX в. Евангелическо-лютеранская Церковь в Поволжье организационно оформилась, объединив реформатские и лютеранские приходы. После утверждения церковного Устава 1832 г. Генеральной консисторией были образованы 2 церковных округа - Правобережный и Левобережный. В Правобережный округ вошли 3 реформатских прихода - Норка, Мессер и Бальцер, ранее занимавшие особое положение среди поволжских приходов; теперь они стали подчиняться консистории. Во 2-й пол. ХIХ в. число лютеран превосходило число реформатов более чем в 4 раза.

В 1843 г. в 5 уездах Саратовской губ. насчитывалось 105 076 протестантов (из них 82 085 лютеран и 22 991 реформат). К 1850 г. число лютеран и реформатов в колониях возросло более чем в 5 раз по сравнению с 60-ми гг. XVIII в. Постоянно увеличивавшееся число прихожан привело к созданию во 2-й пол. ХIХ в. десятков новых общин. В колониях строились кирхи, открывались новые церковные школы и училища. В нач. ХХ в. в Саратовском Поволжье существовало 37 евангелическо-лютеран. приходов. Согласно данным переписи 1897 г., лютеране составляли ок. 5% населения Саратовской губ. (2/3 нем. населения), большая их часть проживала в Камышинском (ок. 30% населения), Саратовском (4%), Аткарском (3%) и Царицынском (1% населения) уездах.

Преобладающее количество церквей на территории совр. С. о. были каменными, хотя и находились в сельской местности. В 1905 г. лютеран. приходы на территории совр. С. о. являлись самыми крупными в России: напр., приход Норка насчитывал 23 179 чел. Саратовский приход Св. Марии (16,4 тыс. чел., из них 12,5 тыс. в Саратове, 3,5 тыс. в Покровской слободе (ныне г. Энгельс) и 400 чел. в Вольске) являлся 2-м по численности городским лютеран. приходом после Москвы (17 тыс. чел.).

15 июля 1877 г. на Немецкой ул. (ныне угол проспекта Кирова и ул. Радищева, на месте совр. здания Аграрного ун-та) был торжественно заложен фундамент каменной лютеран. церкви. Руководил строительством саратовский архит. К. Тиден, выбравший для возведения кирхи проект берлинского архит. И. Э. Якобшталя, который подготовил в июле 1873 г. проект кирхи в поволжской колонии Цюрих (ныне с. Зоркино Марксовского р-на). Саратовская кирха, построенная в смешении исторического и неороманского стилей, стала одним из лучших образцов европ. нем. зодчества. Она была освящена пропстом Коссманом 5 мая 1879 г. Кирха вмещала 1 тыс. прихожан. В 1888 г. при церкви открылся дом милосердия. На средства меценатов были построены пасторат в 1881 г. и церковный дом на Армянской ул. (ныне Волжская). В 1914 г. Я. Я. Борель завещал на постройку новой церкви в Саратове 25 тыс. р. В 1914 г. были закрыты нем. газеты и об-ва, приостановлено использование нем. языка в публичном общении, в годы первой мировой войны в кирхах было запрещено произнесение проповедей на нем. языке, главная улица Саратова - Немецкая - называлась ул. Скобелева. Во время голода в 20-х гг. XX в. при всех лютеран. приходах действовали комитеты для оказания помощи голодающим без различия вероисповедания.

Недостаток священнослужителей в годы советской власти вслед. эмиграции и арестов стал одной из причин раскола в лютеран. церкви. От церкви отделилась «Свободная евангелическо-лютеранская и реформатская Церковь конгрегационального направления», к-рая была использована советскими органами для дестабилизации положения офиц. Церкви. В «обновленческую» лютеран. церковь вошли 15 лютеран. общин Поволжья, стремившихся к сотрудничеству с советской властью. Создание «Свободной церкви...» было провозглашено на 1-м генеральном синоде т. н. живоцерковников, созванном бывш. кюстером Я. И. Фрицлером 19-21 июня 1927 г. в с. Фишер (Теляуза, ныне Красная Поляна Марксовского р-на). Движение лютеран-«живоцерковников» охватило всю Россию и официально существовало в СССР до ареста Фрицлера в 1935 г.

К кон. 20-х гг. XX в. на территории С. о. было закрыто более 100 лютеран. молитвенных зданий. Насильственное упразднение церквей вызвало в нек-рых местах противодействие верующих. 5 июня 1930 г. произошло массовое выступление жителей Марксштадта против закрытия лютеран. кирхи. Верующие взяли штурмом здание церкви, переоборудованное в дек. 1929 г. в Дом культуры завода «Коммунист», схватили председателя «Союза воинствующих безбожников» Марксштадтского кантона и еще неск. человек и хотели сжечь их заживо. Активные участники выступления подверглись репрессиям. В 30-х гг. XX в. здание кирхи оставалось Домом культуры, в 50-х гг. колокольня была разобрана.

В 1930 г. саратовская община Св. Марии насчитывала 243 чел. В дек. 1934 г. был арестован и осужден последний пастор - Э. Пфейфер, в следующем году церковь закрыли. С 1936 г. в здании церкви находилось отд-ние Госбанка, позже - филармония, затем - детский кукольный театр. В нач. 70-х гг. XX в. церковь была разрушена, на ее месте построено здание сельскохозяйственного ин-та. Восемь последних лютеранских церквей на территории С. о. были закрыты в 1938 г.: в селах Йост (февраль), Гнадендорф, Гукк, Беттингер и Бейдек (Байдек) (все - в марте), в Бауэре и Динкеле (май), в Фольмере (июнь), хотя богослужения в них уже давно не совершались. Все лютеранские пасторы С. о. были арестованы к 1937 г.