Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САРРА

- владычица; греч. Σαρρα; первоначально Сара; евр.

- владычица; греч. Σαρρα; первоначально Сара; евр.  греч. Σαρα], прав., жена Авраама, мать Исаака, 1-я из праматерей евр. народа (пам. 26 дек., 2 янв.). Как и Авраам, С. имеет в ВЗ 2 имени. Переименование описано в Быт 17. 5, 15 в контексте заключения Завета между Богом и Авраамом. Евр.

греч. Σαρα], прав., жена Авраама, мать Исаака, 1-я из праматерей евр. народа (пам. 26 дек., 2 янв.). Как и Авраам, С. имеет в ВЗ 2 имени. Переименование описано в Быт 17. 5, 15 в контексте заключения Завета между Богом и Авраамом. Евр.  - имя, к-рое сначала носит С.,- является, видимо, диалектной формой имени

- имя, к-рое сначала носит С.,- является, видимо, диалектной формой имени  к-рое она получает после переименования (Bauer, Leander. 1922. S. 512). Греч. переводчик кн. Бытие передал двойственность имен жены Авраама, взяв за образец переименование Авраама (Brayford. 2007. P. 308). Αβραμ (Аврам) в Быт 17 становится в греч. Библии Αβρααμ - Авраамом, его новый статус подчеркивается удвоением буквы α; новый статус его жены Сары (Σαρα) подчеркивается удвоением буквы ρ.

к-рое она получает после переименования (Bauer, Leander. 1922. S. 512). Греч. переводчик кн. Бытие передал двойственность имен жены Авраама, взяв за образец переименование Авраама (Brayford. 2007. P. 308). Αβραμ (Аврам) в Быт 17 становится в греч. Библии Αβρααμ - Авраамом, его новый статус подчеркивается удвоением буквы α; новый статус его жены Сары (Σαρα) подчеркивается удвоением буквы ρ.

Впервые С. (тогда еще Сара) упоминается в Быт 11. 29 как жена Авраама. Согласно Быт 20. 12, она была единокровной сестрой Авраама по отцу (т. о., ее отец - Фарра), однако в Быт 11. 31 она названа просто невесткой Фарры. Противоречие между этими стихами обычно объясняют тем, что они восходят к разным источникам (Collins. 2014. P. 85): в рамках гипотезы Ю. Велльгаузена Быт 20. 12 обычно связывают с Элохистом, а Быт 11. 31 - со священническим кодексом (подробнее об источниках см. в ст. Пятикнижие; Велльгаузен. 2017. С. 5-11).

Подобным образом обстоит дело с 2 повторяющими друг друга рассказами, в к-рых Авраам, приходя в чужую землю, выдает С. (Сару) за свою сестру, боясь, что его могут убить из-за красивой жены (Быт 12 и Быт 20). Первая история (Быт 12. 10-20) разворачивается в Египте, куда семейство Авраама переселилось из-за голода в Ханаане. В результате обмана Авраама С. забрали в дом фараонов, а Авраам был щедро вознагражден за свою «сестру». Однако, когда фараона постигают многочисленные несчастья, егип. правитель понимает, кем на самом деле была С. и что беды, его постигшие,- это наказание за то, что он взял чужую жену. Он немедленно возвращает ее Аврааму, но приказывает супругам покинуть его владения. Автором этого повествования считают Яхвиста. Вторая история (Быт 20), к-рая приписывается Элохисту, повествует о том, как после переселения в Герар С. в сходных обстоятельствах попадает к местному царю Авимелеху. Бог во сне предупреждает Авимелеха, что его ожидает наказание за то, что тот взял чужую жену (согласно классическому варианту «документарной гипотезы» Велльгаузена, один из характерных мотивов для Элохиста - вещие сны: напр., рассказ о сне Иосифа в Быт 37. 5-10 также приписывается Элохисту). После этого сна царь возвращает С. ее законному супругу и отпускает их.

При первом же упоминании С. библейский автор обращает внимание читателя на то, что она бесплодна (Быт 11. 30). Это распространенный мотив в повествованиях о патриархах: бесплодными долгое время оставались также Ревекка и Рахиль. Дарование бесплодным женщинам долгожданного наследника расценивается как особое попечение Бога о продолжении рода, ведущего к появлению избранного народа Израиля. Бесплодие С. также помогает читателю убедиться в непоколебимой вере Авраама, которому Бог трижды обещает произвести от него великое потомство (Быт 12. 2; 15. 4-5; 17. 2-6).

Отчаявшись забеременеть, С. отдает мужу в наложницы свою служанку Агарь, надеясь «иметь детей от нее» (предполагается, т. о., что дети Агари должны нек-рым образом считаться детьми С.; Быт 16. 2). Агарь рождает Аврааму сына Измаила. Этот же мотив представлен в Быт 30. 1-8: Рахиль, к-рая не может иметь детей, отдает Иакову свою служанку Валлу со словами: «Пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Принятие ребенка на колени означает его усыновление (ср.: Быт 48. 5, 12).

В ряде работ, научных и популярных, предпринимались попытки сравнить эту практику «суррогатного материнства» с клинописными текстами из хурритского г. Нузи (сер. II тыс. до Р. Х.), из к-рых явствует, что, если жена была бездетна, муж мог брать наложницу для продолжения рода. В одном случае (табличка HSS V 67) оговаривалось, что если жена бездетна, она должна сама предоставить мужу наложницу. Параллели с Нузи даже использовались для датировки истории Авраама. Однако, как показывает, в частности, Т. Л. Томпсон (Thompson. 1974. P. 252-269), и библейские тексты, и таблички из Нузи, и др. сходные тексты древнего Ближ. Востока появились в связи с однотипными ситуациями: распространенностью полигамии, частым жен. бесплодием и необходимостью иметь детей, своих или приемных, для ухода за родителями в случае болезни и в старости. Нельзя утверждать, что обычаи хурритского Нузи принципиально ближе к библейскому тексту, чем практика др. областей древнего Ближ. Востока.

Еще один пример переплетения разных источников внутри библейского повествования о С.- 2 сходные истории о взаимоотношениях С. и Агари: Быт 16 и Быт 21. Согласно первой, источником к-рой считается Яхвист (Collins. 2014. P. 96-97), Агарь, забеременев, начинает презирать свою госпожу. Авраам позволяет С. делать с наложницей все что угодно; беременная Агарь, не выдержав притеснений хозяйки, убегает в пустыню. Там Агари является ангел, к-рый убеждает ее вернуться к С. и покориться ей. Конфликт С. и Агари описан в Быт 21, т. е. в более позднем контексте: он происходит уже после рождения Измаила и Исаака (к-рого С. родила в 90 лет). С. не может смириться с тем, что положение ее сына и сына рабыни одинаково, и настаивает на том, чтобы Авраам выгнал Агарь и Измаила. Авраама очень расстраивает требование С., однако Бог велит ему слушаться жену и обещает, что Он позаботится об изгнанниках. Агари и Измаилу приходится покинуть дом Авраама навсегда.

С. умерла в возрасте 127 лет «в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской» (Быт 23. 2). Она была похоронена в пещере Махпела, к-рую Авраам купил у Ефрона Хеттеянина, одного из местных жителей. Позже в этой же пещере были похоронены Авраам, Исаак и Иаков, а также Ревекка и Лия.

В ВЗ, вне кн. Бытие, С. упоминается только в Ис 51. 2 как прародительница евр. народа. Четыре раза она упоминается в НЗ. В Рим 4. 19 вспоминается ее бесплодие в контексте восхваления непоколебимой веры Авраама. В Евр 11. 11 подчеркивается вера самой С., благодаря к-рой она зачала ребенка. В Рим 9. 6-9 (имя С. упом. в 9. 9) есть отсылка к конфликту между С. и Агарью и напоминание о том, что не все потомки Авраама могут считаться его истинными детьми, но только те, кто рождены от Исаака (т. е. потомки С.). В 1 Петр 3. 6 С. приводится как благочестивый пример в поучение женам, к-рые должны повиноваться своим мужьям, как «Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином».

Иконография

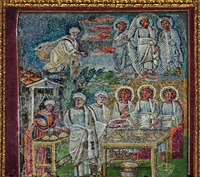

В большинстве случаев С. изображается в красном мафории, иногда с белым чепцом или дополнительным платом. Ранние изображения праматери С. можно видеть в сценах «Гостеприимство Авраама». Так, в мозаиках ц. Санта-Мария-Маджоре (432-440) она представлена раскладывающей хлеба на столике у входа в дом. Эта сцена иллюстрирует исполнение просьбы Авраама: «И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы» (Быт 18. 6). Св. Троицу с готовящими угощение Авраамом и С. в нижней части композиции можно видеть на происходящей из Палестины известняковой форме V в. (коллекция Лиллиан Малкоув, Нью-Йорк; см.: Age of spirituality. 1977. P. 583. N 522). К V в. относится изображение С. на мозаиках пола синагоги в Ципори (Сепфорисе) (нижняя часть композиции утрачена; см.: Чаковская. 2011) - С. представлена стоящей в проеме помещения («Здесь. В шатре» - Быт 18. 9).

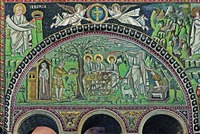

В Коттоновском Генезисе в сцене «Гостеприимство Авраама» шатер, в к-ром стоит С., изображен практически буквально, а не в виде башни и перемещен на задний план в центр (Lond. Brit. Lib. Cotton. B. VI, ок. 500 г.; см.: Vetusta Monumenta. L., [1718-1747.] Vol. 1. Pl. 67. N 5). Так же сцена представлена в вост. люнете сев. купола в мозаиках собора Сан-Марко в Венеции (XIII в.). В мозаиках ц. Сан-Витале в Равенне (546-547) поза С., стоящей в проеме в легком развороте и прижимающей палец к устам, призвана напоминать о ее усмешке и об отказе признаться в своих сомнениях (Быт 18. 12-15). Т. о., уже в искусстве IV-VI вв. изображение С. в сценах на один сюжет вариативно.

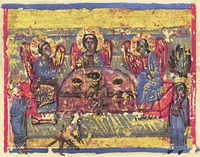

В постиконоборческий период встречается изображение Св. Троицы с С. в Псалтирях т. н. монастырской редакции. В Хлудовской Псалтири (ГИМ. Греч. 129-д. Л. 49 об., Византия, IX в., с поновлениями XII в.) С. представлена стоящей за Авраамом, поднимающим блюдо (изображение Св. Троицы утрачено). В Псалтири Барберини (Vat. Barber. gr. 372. Fol. 85v, XI в.) С. наблюдает за происходящим из-за завесы в башне. В Томичевой Псалтири головы С. и Авраама вписаны симметрично между фигурами Ангелов (ГИМ. Муз. 2752. Л. 303, ок. 1360 г.). В Мюнхенской Псалтири (Monac. slav. 4. Fol. 229, после 1370 г.) прародители представлены симметрично, перед столом, за к-рым сидят Ангелы.

С традицией иллюстрации Псалтирей связан архангельский цикл на юж. дверях (1-я треть XIII в.) суздальского собора Рождества Пресв. Богородицы, где С. показана не в сцене трапезы, а при явлении Ангелов Аврааму у Мамврийского дуба, в проеме башни.

В средневизант. период в монументальном искусстве изображения С. продолжают включать в сцену «Гостеприимство Авраама», напр., во фресках ц. Св. Софии в Охриде (1037-1056), в мозаиках собора Санта-Мария-Нуова в Монреале, Сицилия (между 1183 и 1189). Возникают композиции с симметричным расположением фигур Авраама и С., как напр., на фреске в Чарыклы-килисе, Каппадокия (кон. X в.),- один из Ангелов обращен к С.

В палеологовское время симметричные композиции преобладают, напр., во фресках церквей: Богородицы Перивлепты в Охриде (1295, мастера Михаил Астрапа и Евтихий) - С. и Авраам представлены между Ангелами; Успения Пресв. Богородицы мон-ря Грачаница (ок. 1320) - перед столом. Необычен вариант иконографии, где изображение С. в ц. вмч. Никиты в Чучере, Македония (до 1316), вынесено на другую, расположенную под углом стену.

На Руси Св. Троица с изображением С. также встречается в монументальных программах, напр. во фресках: сев. части хор собора Св. Софии в Киеве (40-е гг. XI в.); в жертвеннике Преображенского собора Снетогорского мон-ря (1313); в ц. Спаса-Преображения на Ильине ул. в Вел. Новгороде (1378, мастер Феофан Грек); в Благовещенском соборе Московского Кремля (1547-1551).

На рус. иконах Св. Троицы XIV в. С. чаще всего представлена вымешивающей хлебы: напр., на иконе из ц. св. бессребреников Космы и Дамиана в Ростове (нач. XIV в., Ростов, ГТГ, см.: Антонова, Мнёва. Каталог. Т. 1. Кат. 166. С. 207-208); на иконе из Успенского собора Московского Кремля (кон. XIV в., Москва (?), ВГИАХМЗ, см.: Рыбаков. 1995).

В XV в. получила распространение симметричная композиция, на к-рой С. вместе с Авраамом подносит гостям яства: напр., на основанной на афонской традиции иконе из Троице-Сергиева мон-ря (СПГИАХМЗ, см.: Вздорнов. 1970); на иконе «Четырехчастная» (Воскрешение Лазаря, Св. Троица, Сретение и Иоанн Богослов) из новгородской ц. вмч. Георгия на Торгу (1-я пол. XV в., ГРМ, см.: Смирнова, Лаурина, Гордиенко. 1982). С сер. XVI в. вновь возникает интерес к передаче момента разговора С. с Ангелами, как, напр., на иконе «Троица Ветхозаветная» из собрания А. В. Морозова (2-я пол. XVI в., Ср. Русь, ГТГ, см.: София Премудрость Божия: Кат. выст. М., 2000. Кат. 66. С. 202).

В это же время в клеймах икон «Св. Троица, с деяниями» изображение С. включается в рассказ, построенный на тексте Палеи: так, на иконе из Покровского мон-ря в Суздале (2-я пол. XVI в., до 1587, ГРМ, см.: Вилинбахова. 1985. С. 129) представлены 2 сцены - С. вымешивает хлебы и прислуживает гостям.

Особенно подробно иллюстрируется история общения С. с Ангелами на памятниках годуновского времени. На створках к иконе Св. Троицы из Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (кон. XVI в., СПГИАХМЗ, см.: Балдин, Манушина. 1996) С. представлена в 4 клеймах, всего 5 раз: Авраам просит ее замесить хлебы, и она выполняет его просьбу; Авраам прислуживает Гостям, а С., находясь в шатре, слышит пророчество (Быт 18. 10); С. предстоит Св. Троице (Быт 18. 12), Ангел спрашивает у Авраама, отчего С. рассмеялась (Быт 18. 13-15); Ангелы покидают дом Авраама (С. изображена убирающей со стола). Также неск. раз она изображена на створках иконы из Троицкого собора костромского Ипатиевского мон-ря (ок. 1600, ГТГ, см.: Прп. Сергий Радонежский. 2013) в сцене беседы со Св. Троицей, в клейме «Изготовление хлебов» С. представлена четырежды: в горнице со служанками; беседующей с Авраамом; замешивающей тесто у стола; слегка склонившейся к круглой кадке (печи?).

Ок. сер. XVII в. перечисленные сюжеты включаются в изображение «Св. Троицы» уже не в виде отдельных клейм, а как часть общей повествовательной композиции, напр. на иконах: ок. 1649-1654 (?) гг. из Успенской (Богородицкой) ц. во Владимире (ВГИАХМЗ, см.: Иконы Владимира и Суздаля. М., 2006. Кат. № 77. С. 344-351); 2-й пол. XVII в. (ГМЗРК, см.: Вахрина. 2006); ок. 1675 г. из ц. мучеников Михаила и Феодора Черниговских в Москве (ГТГ, см.: Антонова, Мнёва. Каталог. Т. 2. С. 440-441. № 948) и др. Состав дополнительных сцен в изображении Св. Троицы, включавших образ С., мог меняться. Так, прорись из собрания Г. Д. Филимонова с иконы нач. XVIII в. фиксирует сцену ласкания младенца Исаака (см.: Маркелов. 2001).

Кроме икон Св. Троицы изображения С. встречаются в развернутых циклах, иллюстрирующих ВЗ. Очевидно, так было уже в Коттоновском Генезисе, миниатюры к-рого в свою очередь в XIII в. послужили образцом для мозаик в атриуме собора Сан-Марко, где в одном из куполов нартекса представлены сцены: Авраам с семьей выходит в землю Ханаанскую, С. едет за Авраамом на коне (Быт 12. 5), С. дает Аврааму Агарь (Быт 16. 1-3), обида С. (Быт 16. 5-6), рождение Измаила, С. и Авраам представлены у ложа Агари (Быт 16. 15-16). В Пятикнижии Ашбернема (Paris. Nouv. acq. lat. 2334, кон. VI - нач. VII в.) в общей композиции представлен Авимелех, берущий С. в жены и отдающий ее с дарами (Быт 20), и 2-е изгнание Агари (Быт 21. 9-10; Fol. 18r).

В XI-XIII вв. возникла группа подробно иллюстрированных Октатевхов (вероятно, опиравшихся на более раннюю традицию), в миниатюрах к-рых история Авраама и С. рассказывается от прихода семьи Фарры в Харран до смерти С. Так, в рукописи из Ватиканской б-ки (Vat. gr. 747, XI в.) образ С. присутствует в следующих сценах: Фарра с потомками выходит из Ура Халдейского и приходит в Харран (Быт 11. 31; Fol. 34r); Авраам с семьей выходит из Харрана (Быт 12. 5; Fol. 34v); С. берут в дом фараона; С. возвращают Аврааму (Быт 12. 15-20; Fol. 35r); С. приводит Агарь Аврааму (Fol. 37v); Авраам падает «на лице свое» (Быт 17. 17; Fol. 38v) - в сцене нет изображения С., однако башня с откинутой завесой предполагает ее присутствие; гостеприимство Авраама (Быт 18. 1-15; Fol. 39r); Авимелех берет С. в жены и отпускает ее (Fol. 41v); рождение Исаака (Быт 21. 1-3) и С. убеждает Авраама изгнать Измаила, показывая, как он обижает Исаака (Fol. 42r); смерть и погребение С. (Быт 23; Fol. 484r). В начальных сценах цикла С. представлена без нимба, а начиная с приведения Агари Аврааму - с нимбом. Еще в одной рукописи из Ватиканской б-ки (Vat. gr. 746, 2-я четв. XII в. Fol. 63v - 84r) образ С. есть в сценах разделения стад Авраама и Лота (Быт 13. 5-12; Fol. 65v) и моления Авраама и С. после посещения их Св. Троицей (Fol. 73r) (см.: Lowden. 1992).

В рус. памятниках наиболее подробный цикл миниатюр, включающий образ С., содержится в 1-м томе Лицевого летописного свода («Музейский том» - ГИМ. Муз. 358). Как и в ранних Октатевхах, в первых сценах цикла С. изображена без нимба, затем - с нимбом: Авраам и Нахор берут в жены дочерей Харана, сестер Лота, С. и Милку (Быт 11. 29; Л. 25 об.); семья Фарры бежит из земли Халдейской (Л. 26), семья прощается с умирающим Фаррой и хоронит его (Л. 26); Авраам с семьей покидает землю отца своего (Л. 26 об.); Авраам доходит до дубравы Море (Быт 12. 6; Л. 27); Авраам строит жертвенник (Быт 12. 7; Л. 27); Авраам приходит в Египет (Л. 28) - С. изображена с нимбом; ангел оберегает С. у ложа фараона, фараон возвращает С. Аврааму (Л. 28 об.); фараон велит проводить Авраама (Л. 29); Авраам выходит из Египта (Л. 29); Авраам, С. и слуги в доме у дуба Мамврийского и строительство жертвенника (Быт 13.18; Л. 31); С. приводит Аврааму Агарь (Л. 36); С. упрекает Авраама за Агарь (Л. 36 об.); Агарь возвращается к С. после побега (Л. 37); Авраам просит С. приготовить хлебы (Л. 40) - С. изображена дважды: беседующей и замешивающей хлеб, во 2-м случае мафорий завязан на талии в виде юбки, рукава платья засучены, голову прикрывает белый плат, здесь и далее она с нимбом; Авраам подносит угощение (Л. 40 об.), Ангелы спрашивают Авраама о С. (Л. 40 об.); С. слышит слова Гостей, беседа Аврама и С. с Гостями (Л. 41); Авраам провожает Гостей, С. остается у стола (Л. 41 об.); Авраам с С. в Гераре (Быт 20. 1-2; Л. 46 об.); С. у ложа Авимелеха защищает Бог (Быт 20. 3; Л. 47); Авимелех дает Аврааму выкуп за С. (Л. 47 об.); рождение и ласкание Исаака (Л. 48 об.); обрезание Исаака (Быт 21. 4; Л. 48 об.); во время пира по случаю рождения Исаака (Быт 21. 8) С. видит, как Измаил насмехается над Исааком (Быт 21. 9; Л. 49); Бог искушает Авраама (Л. 52) - справа, на фоне дома, восседает С. с отроком Исааком; смерть С. (Л. 55); погребение С. (Л. 56 об.).

Отдельные изображения С. очень редки. Так, ее поясной образ представлен на обороте печати рубежа XI и XII вв., на лицевой стороне к-рой показано жертвоприношение Авраама (Dumb. Oaks, см.: Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art. Wash., 2020. Vol. 7. N 2, 3), в медальоне на юж. грани северо-зап. столба под хорами ц. вмч. Феодора Стратилата на Ручью в Вел. Новгороде (80-90-е гг. XIV в.). Икона с образом С. входит в праотеческий чин иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля (сер.- 3-я четв. XVI в., Новгород (?), ГММК). В отдельном клейме на раме кон. XVII - нач. XVIII в. Донской иконы Божией Матери из местного ряда иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля (ГММК) С. изображена в числе ветхозаветных жен, причем ей приписан текст: «Радуйся, Благодатная Мария». В паре с праматерью Евой С. представлена на одной из граней иконы-неба из ц. вмч. Георгия Победоносца в дер. Усть-Яндома (Медвежьегорский р-н Республики Карелии) (2-я пол. XVIII в. Заонежье (?), музей-заповедник Кижи; Госкаталог РФ. № 18354881).