Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САНТА-ПРАССЕДЕ

[итал. Santa Prassede], титульная церковь (лат. titulus Praxedis) на Эсквилинском холме в Риме, в 200 м к западу от базилики Санта-Мария-Маджоре. Главный вход был со стороны античной clivus Suburbanus (совр. Виа-ди-Сан-Мартино-аи-Монти) и вел во двор перед зап. фасадом. Первое косвенное упоминание церкви содержится в эпитафии Аргирия, члена клира TIT(ULI P)RAXS(EDIS) 491 г., обнаруженной на кладбище Сант-Ипполито, однако в надписи отсутствуют сведения о том, как она выглядела. В понтификат папы Адриана I (772-795) здание, к тому времени частично разрушившееся, было в целом отреставрировано (LP. T. 1. P. 509). Занимавший престол после Адриана папа Лев III (795-816) даровал базилике покров («vestem de stauraci cum periclisin de blathin») и серебряную корону (LP. T. 2. P. 11, 21).

Папа Пасхалий I (817-824) возвел на фундаменте старой постройки новую церковь. По сообщению Liber Pontificalis (Ibid. P. 54-55), папа Пасхалий I, предотвратив разрушение церкви, возведенной в древние времена и грозившей упасть, отстроил ее рядом с прежним зданием, сделав еще прекраснее, чем раньше. Он украсил мозаиками апсиду и триумфальную арку; перенес в церковь из катакомб реликвии святых; устроил там мон-рь для греч. монахов, наделил его дарами и воздвиг в мон-ре капеллу, посвященную мц. Агнии Римской; принес в дар церкви серебряный киворий; украсил серебряными сосудами («…propitiato sacri altaris»); возложил на алтарь корону, покрытую драгоценными камнями; даровал множество богатых покровов, а также статую или посеребренный рельеф («...imaginem ex lamminis argenteis praefiguratis»); пристроил к церкви капеллу, посвященную мч. Зинону (Сан-Дзено), и украсил ее мозаиками.

С.-П. сохраняет свой первоначальный план 3-нефной базилики с протяженным трансептом и полукруглой апсидой, под к-рой находится кольцевая крипта. Центральный неф отделен от боковых 2 рядами колонн (по 11 с каждой стороны), несущих архитрав. Боковые нефы открываются в трансепт двойными проемами. По архитектурной композиции базилика напоминает возведенную в последние годы понтификата Льва III ц. Санто-Стефано-дельи-Абиссини, но заметно превосходит ее и др. базилики непосредственно предшествующего периода по размерам. При папе Иннокентии III (1198-1216) были укреплены стены и сооружены столбы и поперечные арки (после этого, ок. сер. XIII в., на 1-м столбе правого нефа было написано: «Распятие»). Во 2-й пол. XIII в. прямо над левым рукавом трансепта была возведена кампанила. Существующая архитектурная декорация относится к XVI в. В сер. столетия, при кард. Карло Борромео (1564-1584) и его преемниках, была предпринята обширная реставрация здания: перестроен пресбитерий, заменена кровля над центральным нефом, к зданию пристроено неск. капелл, переделан фасад. Тогда 10 маленьких окон, располагавшихся на оси интерколумниев, были заменены 4 большими. Пресбитерий перестроили при кард. Лодовико Пико делла Мирандоле (1728-1731); во время этих работ в крипту базилики была перемещена фреска с Богоматерью и со святыми Пуденцианой (Потенцианой) и Пракседой, находившаяся в нише древнего алтаря церкви, видимо тогда же сильно переписанная. В 1913-1918 гг. под рук. А. Муньоса был переложен пол; в 1937 г. была предпринята попытка вернуть фасаду церкви его средневек. облик.

К юж. нефу С.-П. примыкает небольшая капелла Сан-Дзено с крестообразным планом, угловыми опорами, крестовым сводом над центральным пространством и полуциркульными арками над совсем короткими ветвями креста.

Р. Краутхаймер отметил, что план и архитектура С.-П. почти в точности восходят к константиновскому собору св. Петра, но параметры последнего взяты в уменьшенном масштабе и с нек-рым упрощением (почти всех архитектурных элементов как будто стало вдвое меньше: 2, а не 4 боковых нефа, по 11, а не по 22 колонны с каждой стороны главного нефа; по 2, а не по 3 проема, ведущих из каждого бокового нефа в трансепт). В отличие от низкого трансепта собора св. Петра в С.-П. его высота равна высоте центрального нефа, но здание лишено завершавших трансепт константиновской базилики выступающих экседр. Возможно, приглашенный папой Пасхалием I архитектор имел перед глазами и др. модели, напр. Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. В С.-П., как и еще в неск. церквах, возведенных в 1-й трети IX в., кладка образует волнистые, но в целом более регулярные ряды, чем в зданиях VIII в., а над окнами появляются двойные ряды кирпича, характерные для античных построек и не встречающиеся в рим. строительстве после V в. Фундамент базилики сложен из мощных туфовых блоков, заимствованных, вероятно, из Сервиевых стен города (Krautheimer. 1942; Idem. 1979. P. 123-124).

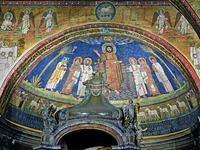

В апсиде С.-П. на фоне темно-синего небесного свода с рядами цветных облаков представлены 7 фигур. В центре - Христос с крещатым нимбом, в золотой тунике и такого же цвета паллиуме с красными клавами; в левой руке Он держит свиток, правой благословляет; над головой Христа - десница Господня с лавровым венком. По сторонам от Него показаны апостолы Павел и Петр, представляющие Спасителю св. сестер Пракседу и Пуденциану с венцами на покровенных руках. Они изображены очень похожими: с одинаковыми типами лиц и прическами, в одинаковых, богато украшенных, соответствующих визант. моде одеяниях. Далее следуют образы папы Пасхалия с квадратным нимбом (служащим свидетельством того, что мозаика была выполнена при его жизни), с моделью отстроенной им базилики в руках и неизвестного святого, облаченного в белый диаконский далматик, держащего книгу. Нередко его идентифицируют со св. Зиноном из-за сходства с изображением в одном из медальонов над входом в посвященную ему капеллу. С обеих сторон композицию завершают пальмы с плодами; на ветке одной, над головой папы, сидит феникс с голубым нимбом, из которого расходятся 9 лучей. Все персонажи показаны стоящими на берегу р. Иордан, о чем свидетельствует надпись. Ниже, в центре, на возвышении, из-под к-рого проистекают 4 райские реки, стоит апокалиптический Агнец с крещатым серебряным нимбом. К Нему справа и слева, из городов Иерусалима и Вифлеема, направляются по 6 агнцев. Сверху конху апсиды обрамляет широкая золотая полоса с цветочными гирляндами, выходящими из 2 кратеров и соединяющимися в центре - там, где в голубом медальоне помещена монограмма папы Пасхалия. Как неоднократно отмечали исследователи и детально проследил Г. Маттиаэ, «мозаика апсиды Санта-Прасседе в иконографическом плане представляет собой почти точное повторение мозаики ц. Санти-Косма-э-Дамиано. Идентичны как количество, последовательность и расположение персонажей, так и объединяющие их композиционные связи» (Matthiae. Mosaici. 1967. Vol. 1. P. 233).

Композиция арки перед апсидой иллюстрирует главы 4 и 5 Откровения ап. Иоанна Богослова. В ее зените в голубом медальоне с темно-синей каймой показан апокалиптический Агнец (Откр 5. 6) без нимба; Он возлежит на украшенном жемчугом и драгоценными камнями престоле с воздвигнутым над ним крестом на фоне красной подушки. На подножии престола мозаичное изображение свитка с 5, а не 7, как в тексте Апокалипсиса, печатями (Откр 5. 1). По обе стороны медальона на золотом фоне с цветными облаками в нижней части представлены 7 светильников (Откр 4. 5; 1. 12). Далее справа и слева - по 2 ангела в белых, чуть развевающихся одеяниях, с голубыми нимбами, а за ними - 4 апокалиптических животных (Откр 4. 6) с Евангелиями. На нижних клиновидных поверхностях арки изображены 24 старца (Откр 4. 4) в белых одеждах; на их воздетых к Агнцу руках - венцы: в верхнем ряду - составленные из цветов и украшенные диадемами, в 2 нижних - трактованные более абстрактно. Складки одежд изображенных в нижнем ряду старцев развеваются, образуя причудливые орнаментальные структуры. Мозаика апсидной арки С.-П. представляет собой копию аналогичным образом расположенной мозаики ц. Санти-Косма-э-Дамиано, созданной, вероятно, в понтификат папы Сергия I (687-701) и сильно обрезанной при перестройке базилики в 1592-1605 гг., к-рая в свою очередь восходит к изображению на триумфальной арке Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, только в последней вместо Агнца было погрудное изображение Христа.

Капелла Сан-Дзено тоже была украшена мозаиками при папе Пасхалии I. Над дверью из церкви в капеллу - 2 образующие арку полосы с медальонами. Во внутреннем ряду в верхнем медальоне представлена Богоматерь с Младенцем, по сторонам от Нее - 2 муж. образа: тот, что справа от Богоматери, предположительно мч. Зинон, другой - его брат мч. Валентин или архидиак. первомч. Стефан. Ниже справа и слева расположено по 4 жен. образа в венцах. Два из них - почитаемые в этой базилике святые Пракседа и Пуденциана, еще один,- очевидно, св. Агния, изображенная вместе с ними на одной из стен капеллы. Внешний ряд состоит из 13 медальонов - с Христом в центре и с апостолами по сторонам. В верхних углах арки - изображения 2 пророков. Дж. Маки интерпретирует их согласно апокрифическому «Евангелию Никодима», получившему в эту эпоху широкое распространение в Италии, как образы пророков Илии и Еноха, взятых живыми на небеса (в связи с общей темой декорации погребальной капеллы, посвященной смерти, воскрешению и заступничеству за умершую на Страшном Суде) (Mackie. 1989). Внизу, в пятах мозаичной арки,- образы 2 пап в тиарах, вероятно Пасхалия I и Евгения II, которые могли быть созданы во время реставрации капеллы, в 1830-1831 гг.

Стиль мозаик в ц. С.-П. и в капелле Сан-Дзено приблизительно один и тот же, и можно предположить, что и там и там работали одни и те же мастера, скорее всего местные, римские, поскольку в их творчестве получили продолжение тенденции, наметившиеся уже в мозаиках, украшающих ц. Сан-Теодоро на Палатине (90-е гг. VI в.- 600-е), ораторий Сан-Венанцио (между 642 и 649) и ц. Санто-Стефано-Ротондо (между 642 и 649), в непосредственно предшествующий период нашедшие отражение во фресках капеллы Феодота (741-752) и левого нефа (757-772) в ц. Санта-Мария-Антиква, а также в мозаиках ц. Санти-Нерео-э-Акиллео (795-816). Эти же мозаичисты, очевидно, принимали участие в украшении 2 других церквей, отстроенных и украшенных папой Пасхалием I,- Санта-Мария-ин-Домника и Санта-Чечилия-ин-Трастевере. В рим. мозаиках нач. IX в. художественный язык формализуется, становится более чеканным. Изображения лишены веса и объема, фигуры - способности двигаться; они становятся очень похожими друг на друга и словно превращаются в символы неких стоящих за ними идей. Нет необходимости детально изображать каждого из мучеников, движущихся к вратам Небесного града, если цель состоит не в передаче индивидуального переживания и жеста каждого из них, а в воспроизведении общего движения сонмов святых. В это время средства художественной выразительности монументального рим. искусства становятся до крайности скупыми: изображения строятся посредством ровных цветовых пятен и линий; моделировки на одеждах практически отсутствуют, вместо них прочерчены линии приблизительно в тех местах, где могли бы лежать складки; лица похожи; деталей, характеризующих среду, в которой пребывают персонажи, предельно мало.

При папе Пасхалии I был также расписан трансепт; в наст. время фрески сохраняются лишь в левой его части, внутри романской кампанилы. Это сцены на сюжеты Житий мучеников, мощи к-рых понтифик перенес из катакомб в C.-П.: святых Хрисанфа и Дарии, Клавдия и Иларии, Иасона и Мавра, Иулиана и Василиссы, Кельсия, Пракседы.