Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

РОМАНСКАЯ И БАКЭУСКАЯ АРХИЕПИСКОПИЯ

[Румын. Arhiepiscopia Românului şi Bacăului] в составе Молдовы и Буковины митрополии Румынской Православной Церкви (РумПЦ) (с 13 сент. 2009; основана в 1-й пол. XV в. как Романская епископия (далее везде Р. е.)) с кафедрой в г. Роман. Правящий архиерей носит титул «архиепископ Романский и Бакэуский». Р. и Б. а. включает 6 благочиний: Романское (мон-рь, скит, 75 приходов, 5 домовых церквей), Бакэуское (6 мон-рей, скит, 98 приходов, 10 домовых церквей), Онештское (4 мон-ря, 3 скита, 73 прихода), Мойнештское (4 мон-ря, 3 скита, 78 приходов, 4 домовые церкви), Бухушское (3 мон-ря, 39 приходов) и Саскутское (2 мон-ря, 65 приходов).

География

Первоначально каноничным пространством Р. е. была т. н. Нижняя страна (Ţara de Jos, Цара-де-Жос) - юго-вост. часть Молдавского княжества, цинуты (жудецы): Роман, Бакэу, Фэлчиу, Бырлад (Тутова), Текуч, Путна, Васлуй, Ковурлуй, Тигеч, Тигина, Килия, Четатя-Албэ, Лэпушна, Орхей, Сорока. Кафедра изначально располагалась в г. Роман (также - Романов Торг, Тыргул-де-Жос (Н. Торг); после строительства новой крепости при молдав. господаре св. Стефане III Великом (1457-1504) - Четатя-Ноуэ (Нов. Град)). После отторжения юж. областей Пруто-Днестровского междуречья и установления в них тур. и татар. администрации из юрисдикции епархии были изъяты цинуты Килия, Четатя-Албэ (после 1484), Тигина и часть цинута Тигеч (после 1538). В 1598 г., с образованием в каноническом пространстве Р. е. Хушской епископии, последней отошли юго-вост. территории Молдавского княжества - жудецы Фэлчиу, Тигеч, Лэпушна, Орхей, Сорока. В 1812 г. из юрисдикции Хушской епископии была выведена бóльшая часть ее канонической территории - цинуты Пруто-Днестровского междуречья, занятого Российской империей; из состава Р. е. ей был передан цинут Васлуй, в 1852 г.- цинуты Ковурлуй (с 1864 - в составе Нижнедунайской епископии) и Тутова. С 1949 г., когда вступил в силу новый Устав РумПЦ, принятый 19-20 окт. 1948 г., Р. е. была объединена с Хушской епископией в Романскую и Хушскую епископию; жудец Вранча (бывш. жудецы Путна и Текуч) был переведен в юрисдикцию Бузэуской епископии (с 2003 Бузэуская и Вранчская епископия, с 2009 архиепископия). В 1994 г. была восстановлена Хушская епископия, в состав которой вошел жудец Васлуй, а в состав Р. е.- жудец Бакэу и вост. часть жудеца Нямц с г. Роман. 13 сент. 2009 г. Р. е. получила статус архиепископии и стала называться Романской и Бакэуской.

История

Образование Р. е.

Вопрос о времени образования Романской епархии в составе Молдавской митрополии К-польской Церкви имеет в историографии разные решения. Церковный историк еп. Романский Мелхиседек (Стефанеску; 1879-1892) считал, что Р. е. была основана в кон. XIV в. и при господаре Александру I Добром (1400-1432) окончательно устроена (произошло разграничение канонического пространства, наделение владениями и т. д.), ее 1-м предстоятелем был еп. Мелетий, упомянутый в письме К-польского патриарха вместе с еп. Сучавским Иосифом (c 1401 митрополит Молдавский). Однако, поскольку в указанном письме еп. Мелетий не назван именно Романским, есть мнение, что он занимал Рэдэуцкую кафедру (Pilat. 2008. P. 294). Общепринятой в румын. историографии долгое время считалась более поздняя гипотеза, опирающаяся на местную традицию и на данные летописей,- о том, что Р. е. была основана Александру I. В интерполяции Мисаила Кэлугэра (Монаха) к летописи Григоре Уреке указано, что «сделал еще Александр и второго епископа, после митрополита (Молдавского.- Авт.), в святом монастыре, что находится в городе, в Романе, и дал ему епархию, часть цинутов под горами внизу» (Grigore Ureche. 1990. P. 31). Поскольку дата в летописи не указана, в документе от 7 янв. 1403 г. Александру I упоминает о единственной епископии в Молдавском княжестве (Porcescu. 1941. P. 10), в грамоте от 16 сент. 1408 г. говорится о ц. св. Пятницы в Романе и о наделении ее владениями (2 села) (DRH. A. Moldova. 1975. Vol. 1. P. 32-34. N 23), где была упокоена мать господаря Анастасия (супруга его отца, господаря Романа I Мушата, основателя носящего его имя города), но не упоминается епископия, большинство историков считали, что Александру I основал Р. е. после 1408 г. (Porcescu. 1941. P. 10-11; Gonţa. 1998. P. 194; Păcurariu. IBOR. 2004. Vol. 1. P. 320-321). Все аргументы, на к-рые опирается эта гипотеза, кроме летописного свидетельства, косвенные: расширение территории Молдавского княжества еще при дяде и отце Александру I, что сделало необходимым основание еще одной епархии; значительное укрепление позиций католиков в княжестве, что соответственно требовало параллельных мер по развитию структуры правосл. Церкви; ссылка на документ от 6 июля 1413 г., в котором говорится об основании 3-й епархии - Рэдэуцкой, и др. Хронологический диапазон появления Р. е. ограничивали периодом между 1408 и 1413 гг. Однако эта аргументация оказалась несостоятельной, когда было доказано, что в оригинале цитируемой до этого переводной копии документа 1413 г. на самом деле упоминается мон-рь свт. Николая в Рэдэуци, а не епископия (Constantinov. 2009. P. 145-149).

Согласно др. т. зр., это летописное свидетельство - довольно позднее, страдает неточностью и приписывает Александру I полное оформление церковной иерархии исходя из его определяющей роли в преодолении конфликта с К-польской Патриархией и признании последней Молдавской митрополии и ее иерарха митр. Иосифа (подробнее см. в ст. Молдавская митрополия). Основание Р. е., т. о., относят к более позднему времени, предшествующему 1-му упоминанию Романского архиерея: согласно грамоте от 30 сент. 1445 г., господарь Штефан II (1433-1435, 1442-1447) подарил «митрополиту Романа Каллисту татарина Пашку с его жилищем и имуществом из наших татар Нямца» (Pilat. 2008. P. 314). Обращает на себя внимание то, что и в др. источниках говорится об основании в Романе митрополии (или митрополичьего престола), а не епископии. Так, в рукописи Vindob. hist. graec. 34 (совмещенный текст Синтагм иером. Матфея Властаря и Арменопула Константина) в недатированной записи указано: «Недавно был поставлен также другой митрополит в Форум Романи и потому называется митрополитом Романа» (Năsturel. 1975. P. 199); в сб. ῎Εκθεσις νέα в ряду перечисленных митрополий Романская упоминается как недавно созданная (Darrouzes. 1967. P. 47). По мнению Е. Попеску, 2-я митрополия могла быть учреждена в тот момент, когда Молдавское княжество было поделено на 2 части: Верхнюю и Нижнюю страну, которыми управляли сын Александру I Ильяш I и его бастард Штефан II (1436-1442). Новая политическая система предусматривала вассальную зависимость Штефана II от Ильяша I, однако наличие митрополита в Сучаве, где правил Ильяш I, не имело своего пандана во владениях Штефана II. Видимо, господарь уже в начале правления в Нижней стране обратился к К-польскому патриарху с ходатайством об основании митрополии в его гос-ве, что нашло довольно быстрый отклик, т. к. 30 июля 1437 г. наличие новой епархии было зафиксировано в отчете медика Сигизмунда (Зигмунда) Гоцкирхера, состоявшего на службе императора Свящ. Римской империи Сигизмунда I Люксембургского (1433-1437), в к-ром он писал, что в обеих Валахиях (duas Balachias - т. е. в Молдавском и Валашском княжествах), где К-польская Церковь «имеет духовную власть» (habet potestatem in spiritualibus), есть 4 архиепископа (Pilat. 2008. P. 314). Поскольку в Валашском княжестве в то время было 2 архиерея (митрополита), следовательно, др. 2 были молдавскими и, кроме митрополита Сучавского, 2-й, очевидно, был митрополитом Романским. Отношения между 2 молдав. митрополиями аналогичны отношениям между 2 господарями: подчинение Романской кафедры Сучавской прослеживается и в дальнейшем в статусе Романского архиерея.

В Нямецком в честь Вознесения Господня монастыре была обнаружена могильная плита с лапидарной надписью, в к-рой упоминается 1-й Романский архиерей: «Могила отца нашего митрополита кир Каллиста, архиепископа Молдовлахии» (Ivan. 1970; Păcurariu. IBOR. 2004. Vol. 1. P. 322). В грамоте от 31 июля 1451 г. господаря Богдана II (1449-1451) среди собственности Нямецкого мон-ря указаны татары Пашко и Петрикэ - это упоминание считается свидетельством того, что митр. Каллиста к этому времени уже не было в живых. Очевидно, митр. Каллист был пострижеником Нямецкого мон-ря; возможно, до архиерейской хиротонии он был настоятелем обители. Можно предположить, что именно эта принадлежность 1-го Романского архиерея к Нямецкому мон-рю заложила традицию особой связи между обителью и Романским престолом; в любом случае до сер. XVI в. нямецким монахам принадлежала своего рода «монополия на Романский престол» (Pilat. 2008. P. 319). Титулатура Каллиста, митрополита и архиепископа Молдавского, указанная на надгробной плите, подтверждает некоторые особенности церковной ситуации в период разделения княжества. Так, в последние 3 года совместного правления Ильяша I и Штефана II (1436-1442) Штефан II использовал в документах титул «господарь Молдовлахии», в то время как этот термин - изобретение К-польской патриаршей канцелярии для обозначения Молдавской митрополии. Молдав. господари, начиная с Александру I, использовали этот титул только в грамотах церковного характера, подчеркивая т. о. наличие в княжестве предстоятеля Молдавской митрополии. Использование этого титула Штефаном II в указанный промежуток времени можно объяснить тем, что в этот период митр. Сучавский (Молдавский) Дамиан (1437-1447) находился на Ферраро-Флорентийском Соборе (1438-1439) и Каллист соответственно был единственным архиереем в княжестве, и это дало право Штефану II называть себя Молдовлахийским (Ibid. P. 318-319).

Р. е. во 2-й пол. XV-XVI в.

Следующим митрополитом Романским, вероятно, был Феоктист I, перемещенный ок. 1453 г. на Сучавскую кафедру (см. в ст. Молдавская митрополия): в епархии он почитался как митрополит, т. к. в пределах своей юрисдикции имел право на ношение митры, саккоса и посеребренного посоха, а находясь в Сучаве, был обязан носить, как и др. молдав. архиереи, клобук, фелонь и черный посох. Это может объяснять то обстоятельство, что в документах Романский архиерей назван то митрополитом, то епископом. На особое положение Романского архиерея также указывает его право за богослужением стоять рядом с Молдавским митрополитом в правой части церкви, в то время как остальные архиереи стояли в левой (Păcurariu. IBOR. 2004. Vol. 1. P. 324).

В грамоте от 12 апр. 1458 г. св. Стефан III подтвердил Романскому архиерею дарственную 1408 г. Александру I на села Леукушоуци и Драгомирешти; в этом же документе указано посвящение кафедрального собора епархии - вмц. Параскеве (DRH. A. Moldova. 1976. Vol. 2. P. 103-105. N 70). До 1464 г. в документах упоминается только один архиерей - митр. Сучавский (Молдавский) Феоктист I; возможно, после перемещения Феоктиста I с Романского на Сучавский престол 1-й остался вакантным.

Нек-рые исследователи (Й. Богдан, прот. М. Пэкурариу) полагают, что впервые следующий Романский архиерей упоминается в грамоте от 13 авг. 1464 г., сохранившейся в нем. переводе: трудночитаемое имя они прочли как Тарасий (DRH. A. Moldova. 1976. Vol. 2. P. 174-176. N 122). В документе от 12 сент., дошедшем в слав. оригинале, имя епископа «от Дольнего (Нижнего) Торга» Тарасия читается уже ясно (Ibid. P. 176-178. N 123). По всей видимости, документ отражает одно из решений Собора Молдавской митрополии, т. к. он подтвержден не только митр. Молдавским Феоктистом I, но и, «с произволения всех наших великих монастырей Молдавских и со всеми своими монахами и церковниками митропольскими», настоятелями 4 крупнейших молдав. мон-рей - Бистрицы, Нямецкого, Молдовицы и Проботы. Очевидно, именно в контексте Собора, созванного в столице, Романский архиерей был титулован как епископ, а не как митрополит. Есть мнение, что именно на этом Соборе состоялась хиротония Тарасия (Pilat. 2008. P. 362).

В документе от 13 дек. 1465 г. св. Стефан III подтвердил дарение неск. цыганских семей «нашей митрополии от Дольнего Торга, где есть храм святой Параскевы» (DRH. A. Moldova. 1976. Vol. 2. P. 185-186. N 129), а в грамоте от 13 марта 1466 г.- освобождение от всех гос. повинностей сроком на 5 лет новых поселенцев с. Негоешти, принадлежавших «нашему истинному митрополиту кир Тарасию от Романова Торга» (Ibid. P. 189-191. N 134). Тарасий как митрополит и как епископ упоминается также более чем в 10 документах: наряду с митр. Феоктистом I как член Господарского совета, а также в дарственных Р. е. Первоначально разнобой в титуловании объясняли тем, что канцелярские дьяки путались в титулах церковной иерархии. Однако поздние исследования доказали, что, напротив, соблюдалось четкое различие: в актах, выданных в Сучаве, Тарасий назывался епископом и упоминался после митр. Феоктиста I (как правило, это апрельские и сентябрьские документы, когда в Сучаве, очевидно, проходили Соборы митрополии); в документах, направленных господарем, Тарасий упомянут как митрополит (напр., в документе св. Стефана III от 10 авг. 1470, выданном в Романе). Последний документ, в к-ром упомянут Тарасий, датирован 14 окт. 1473 г., в нем совмещены оба титула: «кир Тарасий, епископ от Дольней митрополии» (Ibid. P. 292-294. N 195).

Следующим в письме, направленном 2 февр. 1484 г. митр. Московскому и всея Руси свт. Геронтию († 1489) «из Нижней митрополии Молдовы», упомянут «смиренный епископ Романского Торга Василий». Его имя также фигурирует в неск. документах, в т. ч. от 20 апр. и 15 окт. 1488 г. как бенефициария, с подтверждением прежних дарений и получением новых 5 сел (DRH. A. Moldova. 1980. Vol. 3. P. 71-73. N 39; Р. 76-81. N 42). Документ от 20 апр. примечателен также тем, что в нем указано иное, чем до этого, посвящение кафедральной церкви - во имя прп. Параскевы (Петки). Когда, по каким причинам и при каких обстоятельствах произошла эта замена, неизвестно (особое почитание прп. Параскевы (Петки) на румын. землях произошло лишь в середине следующего столетия, при господаре Рареше Петру IV (1527-1538, 1541-1546)), однако во всех последующих источниках это посвящение сохраняется. В документе от 12 июля 1499 г. еп. Василий, митр. Молдавский Георгий I (1478-1508) и еп. Рэдэуцкий Иоанникий скрепили договор между св. Стефаном III и кор. Речи Посполитой Яном I Ольбрахтом. Последний раз еп. Василий упоминался в грамоте от 31 авг. 1499 г., фиксирующей акт дарения Романской митрополии еще одного села (с этого времени домен епархии составляли 8 сел). Примечательно, что в этом документе он назван духовником св. Стефана III (Ibid. P. 418-419. N 235).

К нач. 1500 г. относится упоминание о следующем Романском епископе - Феоктисте. Летописец еп. Романский Макарий II в связи с датой кончины еп. Феоктиста (15 янв. 1528) с восхищением писал о своем предшественнике. Из этого источника известно, что еп. Феоктист почил в глубокой старости, отдав служению Церкви более 60 лет: ок. 17 лет он был настоятелем Нямецкого мон-ря, 8 лет - Романским епископом, более 19 лет - митрополитом Молдавским (см. ст. Феоктист II). В конце жизни он принял схиму с именем Феодор, «был ученым мужем, как никто другой»; погребен в Нямецком мон-ре (Cronica lui Macarie. 1959. P. 81, 95-96). Макарий I, бывший до этого настоятелем Нямецкого мон-ря (упом. в актах 1503 и 1508 гг.), был возведен на Романский престол, очевидно, после перевода Феоктиста на митрополичий - возможно, летом 1508 г. В этом сане он упоминается в 2 актах дарения. После него престол в 1518 г. занял настоятель Нямецкого мон-ря Дорофей (1518-1531). Несмотря на довольно длительный срок пастырства (до 1531), он упомянут в незначительном числе актов.

Следующим епископом Романским стал известный книжник своего времени, летописец, также происходивший из нямецкой братии, еп. Макарий II. Он принял постриг уже после ухода Феоктиста II, но называл себя его учеником. Из летописи Макария II известно, что он был избран на Романскую кафедру 23 апр. 1531 г. и оставался на ней до 1558 г. По инициативе еп. Макария II Петру IV Рареш участвовал в основании нового кафедрального собора во имя прп. Параскевы (Петки) в Романе (1542-1550) и кафоликона свт. Николая мон-ря Рышка (1542, расписан в 1551-1552). Кроме того, еп. Макарий II вложил средства в постройку и устройство собора свт. Николая: летописец Азария называет его основателем мон-ря (Cronica lui Azarie. 1959. P. 130, 141), а Григоре Уреке - «строителем и зачинателем» мон-ря (Grigore Ureche. 1990. P. 87). По мнению исследователей, Макарий II, будучи еще настоятелем Нямецкого мон-ря, участвовал в разработке довольно сложной иконографической программы кафоликона мон-ря Добровэц (1529), хотя прямых указаний на это в источниках нет (Ulea. 1985. P. 40). По поручению Петру IV Рареша (очевидно, до 1531, поскольку Макарий II в начале летописи называет себя иеромонахом) Макарий II написал летопись Cronica Moldovei (Хроника Молдавии), продолжавшую летопись, созданную при св. Стефане III. В этой Хронике изложены исторические события с 1504 г. В одной рукописи (Сборник Исаии из Слатины // НБ НАНУ. 116) события описаны до 1542 г. (летопись продолжил Евфимий), в другой - до 1551 г. (РНБ. О. XVII. № 13; летопись продолжил Азария). Оба продолжателя называют Макария II учителем (Cronica lui Azarie. 1959. P. 129, 139; Cronica lui Eutimie. 1959. P. 109, 117), хотя друг о друге они скорее всего ничего не знали. Второй вариант летописи был написан Макарием II ок. 1551 г.- в этом своде говорится о господаре Штефане VI Рареше (1551-1552), убитом в 1552 г., как о живом. Макарий II не просто дополнил раннюю редакцию летописи, но и переработал 1-ю часть. Летопись Макария II отличается изысканным «плетением словес»; автор часто перенимал стилевые фигуры речи из слав. перевода визант. летописи XII в. Константина Манасси. Благодаря близости Макария II к господарскому двору летопись является одним из наиболее ценных источников по истории румын. княжеств, хотя явные симпатии (к Петру IV, Штефану VI) и антипатии (к сыну Петру IV господарю Ильяшу II Рарешу (1546-1551), принявшему ислам) могут поставить под сомнение нек-рые содержащиеся в ней сведения. Летопись Макария II представляет собой следующий шаг в молдав. анналистике: в отличие от анналистики предыдущего периода, излагающей события погодично, Макарий II дает развернутое описание событий, объемное изображение исторических лиц. Его сочинение определило развитие молдав. летописания на протяжении всего XVI в.

В 1548 г. еп. Макария II оклеветали перед Ильяшем II и его матерью Еленой (Екатериной) Бранкович, и он был изгнан с кафедры (Cronica lui Macarie. 1959. P. 89, 104). Однако после бегства Ильяша II в Османскую империю в 1551 г. пришедший в том же году к власти Штефан VI восстановил Макария II на кафедре, и еп. Макарий II помазал Штефана VI на царство. В 1556 г. господарь Александру III Лэпушняну (1552-1561, 1563-1568) (традиционно считается, что по просьбе рус. царя Иоанна IV Васильевича Грозного) заказал еп. Макарию II распределение по статьям в порядке алфавита Синтагмы (Номоканона) иером. Матфея Властаря; по неизвестным причинам рукопись не дошла до Москвы (хранится во Львове). Еп. Макарий II скончался 1 янв. 1558 г. и был погребен в мон-ре Рышка (Cronica lui Azarie. 1959. P. 130, 141).

Следующий епископ Романский, Анастасий, управлял епархией 14 лет (до 1572), он происходил из братии мон-ря Путна (в 1556 упом. как настоятель мон-ря). Известен по ряду документов - как член Господарского совета, скрепляющий своей печатью грамоты, как адресат дарений для Р. е. Григоре Уреке назвал его «достойным осуществить службу своего пастырства». В 1572 г. господарь Иоан Водэ Лютый (1572-1574) возвел его в сан митрополита; спустя 6 лет митр. Анастасий ушел на покой в мон-рь Путна, на Романскую кафедру был избран Никанор из мон-ря Агапия. В 1574 или 1575 г. он был смещен господарем Петру VI Хромым (1574-1578, 1582-1591), а на его место избран Евстафий, бывш. настоятель Путны. Как епископ Романский Евстафий впервые упомянут в акте от 18 апр. 1576 г., в последний раз - в грамоте от 5 февр. 1580 г. По его просьбе «ритор и схоласт» Лукач из мон-ря Путна составил Правило (Bucur. Acad. Româna. Bibl. 692) - один из старейших юридических сборников в румын. пространстве. В 1580 г. господарь Янку Сасул (1578-1582) заменил еп. Евстафия (удалился в Путну и принял схиму с именем Иеремия) епископом Никанором, к-рый занял Романскую кафедру во 2-й раз. Еп. Никанор совмещал управление Р. е. и Молдавской митрополией, замещая бежавшего в Речь Посполитую и опасавшегося репрессий со стороны Сасула митр. Феофана II (1563-1572, 1578-1579, 1582-1588). В акте нояб. 1582 - авг. 1583 г. упомянут еп. Романский Агафтон. Поскольку в синодике мон-ря Рышка среди благодетелей упоминается Агафтон «от Рышки», а др. архиерей в Молдавской митрополии с таким именем неизвестен, считают, что это одно и то же лицо. Еп. Агафтон упоминается также в ряде документов. В начале правления господаря Арона Тирана (1591-1592, 1592-1595) в 1591 г. он либо был смещен, либо удалился сам, а на его место был избран Митрофан I, к-рый занимал Романскую кафедру до 1594 г., когда стал Молдавским митрополитом, а в Роман вернулся Никанор, к-рый с осени 1591 г. занимал митрополичий престол. Мотивы, по к-рым Арон Тиран произвел эту рокировку, неизвестны: возможно, в переговорах с Габсбургами ему нужен был более энергичный человек, каковым являлся еп. Митрофан I. Господарь Иеремия Мовилэ (1595-1600, 1600-1606) восстановил прежнюю иерархию (Агафтон в Романе, Никанор на покое в Агапии). В 1600 г., когда молдав. престол занял Михай Храбрый (Витязул), еп. Агафтон вместе с господарем, нек-рыми боярами и всеми архиереями покинул страну. 2 июня 1600 г. Собор Молдавской митрополии, прошедший в Сучаве под председательством митр. Тырновского Дионисия (Ралли-Палеолога; в 1600 митрополит Молдавский), избрал на место Рымникского архиерея настоятеля мон-ря Галата близ Ясс архим. Филофея. Сохранилась его клятва верности Михаю Храброму и митр. Дионисию. С возвращением на престол господаря Иеремии Мовилэ (сент. 1600) прежняя иерархия была восстановлена, а еп. Филофей, по всей видимости, удалился в Галату (в 1606 избран епископом Хушским). Еп. Агафтон упоминается еще в неск. актах, вплоть до кончины (февр.-апр. 1606).

Р. е. в XVII-XVIII вв.

После еп. Агафтона в течение недолгого времени Романскую кафедру занимал книжник Анастасий (Кримка), избранный епископом Романским осенью 1606 г. по протекции логофета Луки Строича (с к-рым вместе основал мон-рь Драгомирна). После кончины митр. Молдавского Феодосия I (Барбовского) (23 февр. 1608) он занял митрополичий престол, а епископом Романским стал Митрофан II из мон-ря Секу. Сохранился рукописный учебник песнопений Псалтикий, к-рый еп. Митрофан II приобрел в 1610 г. и подарил своему ученику иером. Варлааму (возможно, митр. Варлааму (Моцоку), к-рый также происходил из братии Секу). В нач. 1613 г. еп. Митрофан II был смещен или удалился на покой. Его имя упоминается в документе 1614 г.: настоятель и братия ясского мон-ря прп. Параскевы, преклоненного великомученицы Екатерины монастырю на Синае, обязывались принимать монахов Секу в келье, построенной «кир Митрофаном, бывшим Романским». В документе от 30 марта 1613 г. упоминается следующий епископ Романский - Павел, засвидетельствовавший позже ряд актов господаря Штефана IX Томши (1611-1615, 1621-1623), подарившего неск. имений основанному им мон-рю Солка. Примерно в 1-й пол. 1616 г. еп. Павел удалился в Нямецкий мон-рь, позже стал епископом Хушским.

Еп. Романский Афанасий I упоминается более чем в 20 грамотах 1616-1629 гг. как свидетель или как бенефициарий со стороны Р. е. 21 апр. 1629 г. он стал митрополитом Молдавским, кафедру занял еп. Дионисий, который ближе к кон. 1633 г. ушел на покой в мон-рь Драгомирна (упом. в 1639 как бывш. епископ). После епископом Романским был Венедикт из мон-ря Сучевица (упом. 23 янв. 1634), в скором времени вернувшийся на покой в свой мон-рь (упом. 19 мая 1636 как бывш. епископ). Предполагается, что он был хиротонисан как епископ Вадский в Трансильвании, а Романскую кафедру занимал временно как заместитель. В апр.-мае 1634 г., в начале правления Василе Лупу (1634-1653), в Роман вернулся еп. Митрофан II; возможно, он получил кафедру по настоянию митр. Варлаама (Моцока), его предполагаемого ученика, однако в 1639 г. в силу преклонных лет удалился на покой в Секу (похоронен у стены кафоликона в 1641). В нач. июля 1639 г. кафедру занял еп. Досифей I, бывш. настоятель мон-ря Тазлэу; его имя встречается в актах до 25 февр. 1641 г. После него Романским епископом стал еп. Рэдэуцкий Евлогий, происходивший из братии мон-ря Солка; вместе с еп. Рэдэуцким Анастасием он встретил у границ Молдавского княжества мощи прп. Параскевы (Петки) (1641), осенью 1642 г. участвовал в Ясском Соборе. В судебном акте от 25 июня 1644 г. упоминается как почивший, Романскую кафедру в это время занимал бывш. еп. Рэдэуцкий Анастасий, происходивший из братии мон-ря Молдовица. При нем Роман дважды (нояб. 1653, окт. 1656) вместе со своим сыном архидиак. Павлом Алеппским посещал патриарх Антиохийский Макарий III (аз-Заим; 1647-1672). Архидиак. Павел оставил интересные сведения об этих событиях. Так, во время 1-го посещения патриарх Макарий III встречался в Романе с Василе Лупу; гости присутствовали на богослужении в день памяти свт. Иоанна Златоуста, и еп. Анастасий надел крещатую фелонь (полиставрион) свт. Иоанна Златоуста, к-рую надевал в память святителя каждый год и к-рая, согласно преданию, была прислана из К-поля Штефану Водэ (очевидно, Штефану II, что было связано с событиями по организации Р. е.) (Drăgoi. 2001. P. 124-125). Однако, согласно местной традиции, зафиксированной еп. Мелхиседеком (Стефанеску), фелонь от визант. императора получил в дар Александру I. Архидиак. Павел также указал на первенствующее положение Романского епископа среди молдав. архиереев - 2-е после митрополита Молдавского (Paul din Alep. 2014. P. 240). Во время 2-го посещения Романа архидиак. Павел отметил, что в городе много каменных церквей (как и в Бакэу), описал мон-рь св. Параскевы. Также он писал, что все цинуты от Романа до Фокшани (практически все измерение епархии с севера на юг) полны городов и сёл, в каждом «дворец и церковь» (видимо, боярские резиденции с каменными церквами при них), множество садов, источников и рек, что «это самые красивые и лучше всего устроенные селения из всей страны Молдовы» (Ibid. P. 318).

Еп. Анастасий удалился на покой в 1658 г. и после кончины (янв. 1660) был похоронен в притворе Молдовицы. Его преемник еп. Савва I происходил из братии Секу и до этого занимал кафедры в Хуши и Рэдэуци (как Романский впервые упом. 10 мая 1658). 6 марта 1660 г. он упоминается уже как митрополит Молдавский, а Романскую кафедру занял один из виднейших представителей Молдавской митрополии и культуры XVII в. свт. Досифей (Барилэ), прибывший с Хушской кафедры и отмеченный в ряде документов до 4 июля 1671 г. (позже митрополит Молдавский). В этот период свт. Досифей работал над Псалтирью в стихах (на румын. языке), к-рую издал в Уневе (1673), а также над Житиями святых и др. произведениями.

После свт. Досифея Романским архиереем был еп. Рэдэуцкий Феодосий, к-рого в нач. 1674 г. господарь Думитрашку Кантакузино (1673-1674, 1674-1675, 1683-1685) возвел на митрополичий престол вместо свт. Досифея, покинувшего страну вместе с господарем Штефаном Петричейку (1672-1673, 1674, 1683-1684). Следующим стал еп. Хушский Иоанн, происходивший из братии мон-ря Секу и вместе с ворником Моцоком из Одобешти заложивший мон-рь Мера в области Вранча; строительство завершил господарь Константин Кантемир (1685-1693). Еп. Иоанн († нач. 1685) был похоронен у стены кафоликона Секу. Еп. Романский Савва II пробыл на кафедре до 1-й пол. 1689 г. (занял митрополичий престол), после в Роман прибыл еп. Рэдэуцкий Мисаил, известный благодаря большому количеству грамот, в к-рых Р. е. даровали различные привилегии (в кон. 1701 или в нач. 1702 занял митрополичий престол). Еп. Лаврентий, бывш. еп. Рэдэуцкий, происходил из братии монастыря Богдана и был учеником митр. Молдавского свт. Феодосия II из Брази (1674-1675), в качестве епископа Романского участвовал в заседаниях Господарского дивана. 23 марта 1706 г. господарь Антиох Кантемир (1696-1700, 1705-1707) предоставил клиру Романа освобождение от всех налогов в господарскую казну. При еп. Романском Лаврентии был составлен новый устав (21 янв. 1704) для находившегося под покровительством архиерея цеха бедняков в Романе, освобожденных от разных повинностей.

После удаления на покой еп. Лаврентия Р. е. управлял происходивший из братии Нямецкого мон-ря свт. Пахомий из Гледина (хиротонисан 18 янв. 1707). В период своего предстоятельства он отремонтировал пострадавший от тур. набегов Нямецкий мон-рь (церковь и кельи, новый иконостас), наделил мон-рь виноградниками, подарил обители книги и церковную утварь. В нояб. 1711 г. он помазал господаря Николая Маврокордата (1709-1710, 1711-1715), т. к. митр. Молдавский Гедеон (1708-1722) в этот период бежал из страны, опасаясь преследований со стороны турок. В кон. 1713 г. свт. Пахомий вручил свой посох Николаю Маврокордату и покинул кафедру, удалившись в пустынь на Кириакской горе. Епископом Романским был избран Савва III, перемещенный с Хушской кафедры и происходивший из братии мон-ря Пынгэраци. В янв. 1715 г. он принял патриарха Иерусалимского Хрисанфа Нотару (1707-1731). При еп. Савве III Р. е. понесла большую потерю: в 1716-1717 гг. Молдавское княжество опустошили австрийские и союзные туркам татарские войска; чтобы уберечь сокровища и архивы Р. е., значительную часть было решено перевезти в мон-рь Пынгэраци, однако по пути подводы опрокинулись в р. Бистрица и документы с ценностями пропали. Еп. Савва III не упоминается с 19 сент. 1717 г.; 20 апр. 1718 г. впервые упомянут еп. Романский Георгий (господарь Михай Раковицэ (1703-1705, 1707-1709, 1715-1726) в 2 грамотах подтвердил освобождение от налогов клириков Романа). В июне 1721 г. еп. Георгий принял патриарха Александрийского Самуила Капасулиса (1710-1712, 1714-1723). К кон. 1722 г. он был переведен на митрополичий престол, Романскую кафедру занял Афанасий II из монастыря Путна. 23 февр. он утвердил уставы ремесленных цехов Романа. По неизвестным причинам он покинул кафедру: в документе от 26 авг. 1731 г. он подписался как бывш. епископ. В грамоте от 20 марта 1731 г. упоминается еп. Даниил, происходивший из братии мон-ря Солка; 1 апр. 1733 г. вновь упоминается еп. Афанасий II, к-рый в кон. весны 1734 г. во 2-й раз покинул кафедру (возможно, удалился на покой в Путну). 1 июня 1734 г. упоминается еп. Гедеон, перешедший с Хушской кафедры и происходивший из братии Секу. В 1739 г. он получил от 2 резешей их имение в Джурджени для устройства скита. Еп. Гедеона особо ценили господарь Григоре II Гика (1726-1733, 1735-1741, 1747-1748) и митр. Молдавский Антоний (Путняну-Чернавский; 1730-1739): грамотой (нояб. 1739) ему было даровано право носить посеребренный посох не только в своей епархии, но и в столице княжества. Еп. Гедеон был ктитором скита Сихэстрия близ мон-ря Секу: здесь он построил деревянную церковь (1734, сожжена турками в 1821, в 1824 возведена каменная). После еп. Гедеона († 2-я пол. 1743) на кафедру был переведен еп. Хушский Феофил, к-рый отстроил келейный корпус и каменные стены в Нямецком мон-ре, где до хиротонии он был настоятелем († 1 сент. 1747, похоронен в притворе кафоликона Нямецкого мон-ря).

15 сент. 1747 г. на Романский престол был избран настоятель Нямецкого мон-ря Иоанникий. 25 дек. вместе с др. архиереями он подписал грамоту Григоре II Гики об основании школ при всех 3 молдав. епископиях и в дальнейшем участвовал в организации школы при Р. е. Вместе с братом иером. Николаем еп. Иоанникий основал близ Нямецкого мон-ря скит Вовиденья (Введения во храм Пресв. Богородицы) с деревянной церковью (1749). В грамоте от 15 авг. 1751 г. (обновлена в 1754) скит на средства еп. Иоанникия, собранные до его архиерейской хиротонии, был наделен имением в с. Давидени, виноградником, мельницей, 3 пасеками, скотом и др. имуществом, а также книгами и церковной утварью (по завещанию еп. Иоанникия скит после его кончины перешел в ведение Нямецкого мон-ря). В 50-х гг. XVIII в. в Романе на месте старой церкви, построенной супругой Александру III Лэпушняну Роксандрой, еп. Иоанникий возвел новую, названную Пречиста-Маре (Великая Пречистая), и основал при ней мон-рь; 25 марта 1756 г. господарь Константин Раковицэ (1749-1753, 1756-1757) молился за литургией в новоосвященной церкви. Восхищенный ее красотой, он подарил храму поместья и церковную утварь. По поручению господаря как благодарность за возвращение на престол еп. Иоанникий построил в Фокшани каменную ц. во имя прор. Самуила вместо деревянной, возведенной Константином Раковицэ в период своего 1-го правления. Также еп. Иоанникий построил деревянную церковь в с. Вулпэшешти близ Романа и подарил ей церковные книги. Как член Господарского дивана, еп. Иоанникий участвовал в принятии важных для страны реформ: отмене крепостного права (1749), упразднении непопулярных налогов - вэдрэрита (налог на вино с уплатой с каждой вадры (мера объема жидкости ок. 10 л); 1756 и 1764) и вэкэрита (налог с крупного рогатого скота; 1757). В 1756 г. митр. Молдавский свт. Иаков I Путнянский (1750-1760) с согласия господаря и в благодарность за плодотворную деятельность дал еп. Иоанникию право носить в столице митру и саккос. Впосл. эта привилегия распространилась на всех Романских архиереев.

После еп. Иоанникия († 15 янв. 1769; похоронен в кафоликоне Нямецкого мон-ря рядом с еп. Феофилом) 2 февр. 1769 г. был избран происходивший из братии Путны протосинкелл Ясской митрополии Лев (Леон) (Геукэ). Во время посольства Молдавского и Валашского княжеств к российской имп. Екатерине II Алексеевне (1769), к-рое возглавлял еп. Хушский Иннокентий, еп. Леон управлял также и Хушской епархией. Еп. Леон обновил иконостас кафедрального собора в Романе. Особенно он проявил себя на поприще просвещения и был дружен с известным серб. книжником иером. Досифеем (Обрадовичем; ок. 1742-1811), покровительствовавшим 2 стипендиатам Р. е. в ун-те Галле (Германия). В письмах иером. Досифея сохранились нек-рые сведения о еп. Леоне: так, он писал, что рвение к учебе и любовь к родине еп. Леона «не поддаются описанию», что он выучил франц. язык, собрал обширную б-ку, способствовал переводу на румын. язык и на свои средства издавал различные труды (напр., трактат «Политический театр» рим. каноника XVII в. А. Марлиани, соч. «Мысли» Г. Оксеншерны, «Приключения Телемака» франц. прелата Фенелона), переводил труды античных философов Платона, Эпиктета, Сократа, Цицерона (его переводы имели хождение в рукописях). По побуждению еп. Леона логофет Фома перевел с греч. языка роман Гелиодора «Эфиопика» (III-IV вв.).

После смерти митр. Молдавского Гавриила (Каллимаки; 1760-1786) престол должен был занять еп. Леон, однако возникли сложности в связи со стремлением К-польского патриарха поставить во главе Молдавской митрополии грека Иакова, настоятеля мон-ря Барновски в Яссах. Под давлением бояр и клира патриарх уступил: в марте 1786 г. еп. Леон стал митрополитом. Однако в качестве своеобразной компенсации Иакову, к-рый, по свидетельству источников, многих одаривал деньгами и драгоценностями, он был поставлен Романским архиереем. Еп. Иаков стал принимать на службу клириков исключительно греч. происхождения, а также перевел личные значительные долги на Р. е. Для их погашения еп. Иаков установил непомерные поборы в Р. е., продал или отдал под залог часть епархиальных сокровищ. 25 окт. он неожиданно скончался в Фокшани, и митр. Леон прислал в Роман комиссию, чтобы изгнать греч. служителей и расследовать финансовое положение Р. е. Выяснилось, что Р. е. из долга еп. Иакова должна была погасить 70 тыс. леев (при годовом доходе 7,5 тыс. леев). В связи с тяжелым финансовым состоянием Р. е. избрание нового архиерея затянулось на 9 месяцев: лишь 19 июля 1787 г. был избран иером. Антоний из братии мон-ря Путна, откуда он уехал после аннексии Буковины Австрией. Еп. Антоний погасил часть долга, при его поддержке настоятель мон-ря Пречиста-Маре игум. Герасим Путняну перестроил кафоликон (1787) и основал при мон-ре больницу. После кончины еп. Антония (17 мая 1796) на Романскую кафедру 1 июня был перемещен еп. Хушский Вениамин (Костаки), который продолжил выплачивать долги, помог мн. церквам в Романе, особенно поддержал настоятеля мон-ря Пречиста-Маре архим. Варфоломея Путняну, который расширил и усовершенствовал больницу, ставшую 1-м медицинским учреждением в Романе с собственной аптекой и медицинским персоналом, по завещанию оплачиваемым из средств почившего игум. Герасима, а также еп. Вениамина (выделил 40 тыс. леев).

Р. е. и Р. и Б. а. в XIX-XXI вв.

18 марта 1803 г. еп. Вениамин (Костаки) был избран митрополитом Молдавским, на Романскую кафедру поставлен еп. Хушский Герасим (Клипа-Барбовский), постриженик Путны. При нем кафедральный собор Романа был оснащен новым иконостасом (худож. Э. Алтини). Во время Гетерии 1821-1822 гг. еп. Герасим уехал в Буковину, поручив ведение дел Р. е. иером. Мелетию. Когда турки вошли в Молдавское княжество, еп. Герасима низвергли, а Мелетия в г. Тырново греч. архиереи хиротонисали во епископа Романского. Молдав. власти посчитали его пастырство неканоничным, и в сер. 1822 г. на Романском престоле был восстановлен еп. Герасим (управлял Р. е. до кончины 15 марта 1826), в то время как Мелетий стал настоятелем мон-ря Бурдужени близ Сучавы в сане титулярного епископа Ставрупольского. В 1848-1849 гг. в течение неск. месяцев он был местоблюстителем Молдавского митрополичьего престола († 1851).

26 мая 1826 г. с Хушской на Романскую кафедру был переведен еп. Мелетий (Лефтер), которому удалось окончательно погасить долги Р. е. и произвести обустройство епархии. 2 февр. 1844 г. он был переведен на митрополичий престол, в тот же день Романским епископом был избран настоятель мон-ря Должешти архим. Вениамин (Росет), известный тем, что на свои средства устроил в своем монастыре школу для сельских детей. Став епископом, он положил конец затянувшемуся конфликту между Р. е. и горожанами Романа из-за принадлежавших епархии земельных участков в центре города, к-рые он им уступил. В 1845 г., когда Роман был уничтожен пожаром, еп. Вениамин отдал на восстановление города значительную сумму денег и призвал состоятельных людей княжества также помочь городу. В 1846 г. в Романе и др. городах епархии - Бакэу, Бырладе, Текуче, Фокшани и Галаце - были открыты т. н. катехизисные школы, в к-рых учеников готовили к поступлению в семинарию и обучали священников из сельских приходов. Во время революционного движения 1848 г. еп. Вениамин подписал меморандум против злоупотреблений господаря Михаила Стурдзы (1834-1848), за что был сослан в мон-рь Совежа, а кафедрой временно управлял еп. Синадонский Кесарий (Рэмерицэ). Стурза хотел добиться низвержения из сана и опального еп. Вениамина, однако в 1849 г. потерял престол и еп. Вениамин вернулся на Романскую кафедру.

После кончины еп. Вениамина (14 июля 1851) в истории Р. е. наступил довольно неспокойный период. Гос. орган Ворничия церковных имуществ (позже Церковный департамент, затем Мин-во культов) по соглашению с господарем Григоре Александру Гикой (1849-1853, 1854-1856) каждый год из числа титулярных архиереев назначала временно управляющих Р. е. В 1851 г., при еп. Эдесском Иустине (Кривэце), по распоряжению министра культов Г. Кузы под предлогом постройки новой была разрушена епископская резиденция в Романе. В нояб. 1855 г. еп. Иустин в связи с болезнью удалился на покой в Нямецкий мон-рь († 1856), временно управляющим Р. е. стал еп. Сотириупольский Нектарий (Хермезиу) родом из Ясс, постриженик Нямецкого мон-ря и бывший настоятелем мон-ря Липова. Он построил ризницу рядом с алтарем кафедрального собора в Романе. В 1858 г. Мин-во культов учредило в Романе 4-летнюю ДС. Еп. Нектарий и логофет А. Балш стали единственными депутатами, проголосовавшими на чрезвычайном диване 1857 г. против объединения Молдавского и Валашского княжеств. В связи с болезнью еп. Нектарий в сент. 1864 г. был отправлен на покой в Нямецкий монастырь, и Р. е. принял еп. Троадский Афанасий (Стоенеску). 26 мая 1865 г. он стал правящим архиереем и подал в отставку 6 нояб. 1868 г. (позже стал Рымникским епископом). Новый временно управляющий, еп. Диоклийский Исаия (Викол), стал правящим архиереем 18 янв. 1873 г., при нем было построено совр. здание епископской резиденции в Романе (завершено после его кончины 20 июня 1878). Следующий временно управляющий Р. е., еп. Бакэуский Каллист, был одним из учеников митр. Унгро-Влахийского Нифонта (Русаилэ; 1850-1875, митрополит-примас с 1865).

22 февр. 1879 г. на Романскую кафедру был перемещен еп. Нижнедунайский Мелхиседек (Стефанеску), ставший одним из наиболее известных архиереев Р. е. (подробнее см. в ст. Мелхиседек (Стефанеску)). После его кончины (16 мая 1892) Р. е. временно управлял еп. Бакэуский Иоанникий (Флор), титулярный архиерей с 1887 г., преподаватель и директор Романской ДС; затем 2 нояб. 1892 г. был избран еп. Плоештский Иннокентий (Мойсиу), викарий Унгро-Влахийской митрополии, директор Хушской ДС († 5 апр. 1894, похоронен в мон-ре Черника). Еп. Плоештский Иероним (Ионеску; † 7 нояб. 1896) учредил в Романе школу церковных певчих. 22 июня 1897 г. неск. раз до этого занимавший Романскую кафедру еп. Иоанникий (Флор) был избран правящим Романским архиереем († 28 июня 1899). Следующим правящим архиереем 17 февр. 1900 г. стал еп. Крайовский Герасим (Сафирин), преподаватель Рымникской ДС, автор ряда переводов с греческого и французского языков. В 1909 г. он активно протестовал против закона о Верховной консистории и особенно против избрания примасом РумПЦ митр. Афанасия (Миронеску; 1909-1911), за что решением Синода от 24 июня 1911 г. был смещен с кафедры и поселился в мон-ре Фрэсиней. Делами Р. е. временно руководил еп. Ботошанский Каллист (Яломицану), 4 февр. 1912 г. переведенный на Арджешскую кафедру, а Романским архиереем был назначен еп. Плоештский Феодосий (Атанасиу), постриженик и настоятель мон-ря свт. Спиридона в Яссах, затем - настоятель мон-ря Пречиста-Маре, викарий Унгро-Влахийской митрополии между отставкой митр. Афанасия (Миронеску) и избранием Конона (Арэмеску-Доничи; 1912-1919). Еп. Феодосий известен своим переводом с греческого на румын. язык Толкования свт. Иоанна Златоуста на Послания ап. Павла (в 1901-1923 изд. 9 томов). 1 февр. 1923 г. ушел на покой в Нямецкий мон-рь († 7 февр. 1927). 10 июня был избран еп. Лукиан (Тритяну), бывш. советник по культуре архиепископии Сибиу. При нем в 1924 г. было основано ежемесячное епархиальное издание Cronica Romanului (Хроника Романа; с 1950 Сronica Romanului şi Huşilor (Хроника Романа и Хуши), в 1989-1994 ежегодник, в 1994 издание прервано). После его удаления на покой (авг. 1947) Р. е. руководили временно управляющие.

После объединения Романской и Хушской епископий (20 окт. 1948) Романским и Хушским епископом стал бывш. униат. священник из Трансильвании Феофил (Хериняну). В 1957 г. он перешел на Клужскую кафедру; после замещения кафедры митр. Молдавским Иустином (Мойсеску; в 1977-1986 патриарх Румынский) Романским епископом был избран армейский еп. Парфений (Чопрон). В июне 1963 г. в составе румын. делегации он участвовал в празднествах, приуроченных к 1000-летию Афона, способствовал восстановлению связей между РумПЦ и афонскими мон-рями. Еп. Парфений находился под надзором органов безопасности, к-рые считали его «реакционным элементом» и в итоге настояли на его уходе на покой (в 1978 удалился в резиденцию при мон-ре Вэратек, † 1980). Пребывание на кафедре еп. Евфимия (Луки) было наиболее длительным (до 2014). При нем в 1994 г. произошло разделение Романской и Хушской епархий, в 2009 г. Романская и Бакэуская епархия получила статус архиепископии, а ее предстоятель - сан архиепископа. Учитывая, что г. Бакэу является самым крупным городским центром Р. и Б. а., а также центром жудеца, составляющего бóльшую часть ее канонической территории, здесь в 1990 г. было предпринято строительство 2-го кафедрального собора, в честь Вознесения Господня (не завершено). Собор имеет внушительные размеры (67×37 м, высота 63 м до основания креста над центральной главой нефа, общая наземная площадь - 950 кв. м). В цокольном помещении расположены небольшая церковь и экспозиционный зал. В целом строение сочетает черты традиц. архитектуры с технологическими инновациями и элементами совр. архитектуры. В 1998 г. под патронатом еп. Евфимия в мон-ре прп. Параскевы (Петки) и в Романе были проведены значительные археологические исследования. В 2004 г. еп. Евфимий был награжден Орденом за заслуги в культуре, в 2011 г. стал почетным горожанином Романа.

После кончины еп. Евфимия (4 нояб. 2014) архиепископом Романским и Бакэуским стал Иоаким (Джосану), выпускник Богословского фак-та Бухарестского ун-та и аспирантуры Православного богословского института преподобного Сергия Радонежского в Париже (под рук. протопр. Б. А. Бобринского и О. Клемана защитил дис. «Обóжение человека в богословской мысли отца Думитру Станилоаэ» (на франц. яз.)). Еп. Иоаким в 1992 г. основал в Розье (Франция) мон-рь; участвовал в ряде радиопередач на канале France Culture (вместе с Клеманом), читал лекции в Сорбонне, публиковался в местной периодике. Став викарным Романским архиереем (2000), он в 2001 г. основал в Романе изд-во Filocalia (Добротолюбие); в том же году возобновил выпуск журнала Р. е. Сronica Romanului (Хроника Романа; с 2009 Cronica Romanului şi Bacăului (Хроника Романа и Бакэу); до 2015 - 6 номеров в год, с 2016 ежегодник); возобновил фонд «Епископ Мелхиседек (Стефанеску)» (2001); организовал серию конференций «Дни еп. Мелхиседека (Стефанеску)»; основал социально-филантропический центр «Лазарет» (г. Бакэу), культурный, социальный и экономический центр «Прп. Антипа из Калаподешти» (коммуна Итешти), центр по распространению церковной лит-ры «Прп. Дионисий Малый», а также ряд церковных предприятий; реорганизовал адм. центр Р. е. В составе Синода РумПЦ еп. Иоаким является членом Богословской, литургической и дидактической комиссии, составляет и редактирует службы канонизируемым РумПЦ святым, в наст. время готовит документы к канонизации еп. Мелхиседека (Стефанеску) и прп. Иринарха (Росетти) из Хораицы. Еп. Иоаким опубликовал свою докторскую диссертацию (Jaşi, 2002; Roman, 20132), труды о почитании прп. Параскевы (Петки), труды по гимнографии, сочинения: Zece trepte ale îndumnezeirii. Meditaţii la perioada Triodului (Десять ступеней обóжения. Мысли к периоду Триоди Постной, 2015), Creaţie şi re-creaţie, meditaţii la perioada Penticostarului (Творение и новое творение, мысли к периоду Триоди Цветной, 2016), Jertfă şi Înviere (Жертва и Воскресение, 2017), Evanghelia astăzi (Евангелие сегодня, 2019) и др. Еп. Иоаким также является автором многочисленных статей, публикуемых в румын. периодике: журналах Cronica Romanului, Teologia şi viaţa (Богословие и жизнь), Candela Moldovei (Кадило Молдовы), Sarea Pământului (Соль земли), газ. Ziarul Lumina (Газета Свет), а также на румын. правосл. портале Doxologia (Доксология).

Романские архиереи

Епископы Романские: Каллист (до 30 сент. 1445 - ок. 1451), Феоктист(?) (ок. 1451 - ок. 1453, затем митрополит Молдавский), Тарасий (до 13 авг. 1464 - после 14 окт. 1473), Георгий I (1473-1478), Василий (до 2 февр. 1484 - после 31 авг. 1499), Феоктист (после 17 марта 1500 - апр. 1508, затем митрополит Молдавский), Макарий I (лето 1508 - после 7 окт. 1517), Дорофей (ок. 1518 - до 23 апр. 1531), Макарий II (23 апр. 1531 - после 2 марта 1548, июнь 1551 - 1 янв. 1558), Георгий (?) (1548 - июнь 1551, затем митрополит Молдавский), Анастасий (нач. 1558 - после февр. 1572, затем митрополит Молдавский), Никанор (после февр. 1572 - 1574/75, ок. 1580 - после 5 авг. 1582, 1-я пол. 1594 - авг./сент. 1595), Евстафий (после 30 марта 1575 - после 5 марта 1580), Агафтон (до нояб. 1582 - после сент. 1591, авг./сент. 1595 - май 1600, сент. 1600 - после 20 янв. 1606), Митрофан I (кон. 1591 - 1-я пол. 1594, затем митрополит Молдавский), Филофей (1600), Анастасий (Кримка; осень 1606 - после 23 февр. 1608, затем митрополит Молдавский), Митрофан II (до 15 июня 1608 - нач. 1613, до 11 июля 1634 - после 21 июня 1639), Павел (до 30 марта 1613 - 1-я пол. 1616), Афанасий I (до 28 дек. 1616 - между 19 янв. и 21 апр. 1629, затем митрополит Молдавский), Дионисий (до 21 апр. 1629 - после 26 авг. 1633), Венедикт (до 23 янв. 1634 - до апр.-мая 1634), Досифей I (нач. июля 1639 - после 25 февр. 1641), Евлогий (до 6 марта 1641 - между 18 апр. и 25 июня 1644), Анастасий (сер. 1644 - нач. 1658), Савва I (до 10 мая 1658 - кон. 1659/нач. 1660, затем митрополит Молдавский), свт. Досифей (Барилэ; до 29 марта 1660 - между 4 и 29 июля 1671, затем митрополит Молдавский), Феодосий (июль 1671 - до 31 марта 1674, затем митрополит Молдавский), Иоанн (до 31 марта 1674 - нач. 1685), Савва II (до 25 авг. 1685 - 1-я пол. 1689, затем митрополит Молдавский), Мисаил (1-я пол. 1689 - осень 1701, затем митрополит Молдавский), Лаврентий (до 28 янв. 1702 - дек. 1706), свт. Пахомий из Гледина (18 янв. 1707 - после 2 нояб. 1713), Савва III (до 20 дек. 1713 - после 19 сент. 1717), Георгий (до 20 апр. 1718 - кон. 1722, затем митрополит Молдавский), Афанасий II (до 23 февр. 1723 - после 17 апр. 1729, до 1 апр. 1733 - кон. весны 1734), Даниил (до 20 марта 1731 - нач. 1733), Гедеон (до 1 июня 1734 - 2-я пол. 1743), Феофил (2-я пол. 1743 - 1 сент. 1747), Иоанникий (15 сент. 1747 - 15 янв. 1769), Лев (Леон) (Геукэ; 2 февр. 1769 - до 1 марта 1786, затем митрополит Молдавский), Иаков (1 марта - 25 окт. 1786), Антоний (19 июля 1787 - 17 мая 1796), Вениамин (Костаки; 1 июня 1796 - 18 марта 1803, затем митрополит Молдавский), Герасим (Клипа-Барбовский; 25 марта 1803 - 15 марта 1826), Мелетий (Лефтер; 26 мая 1826 - 2 февр. 1844, затем митрополит Молдавский), Вениамин (Росет; 2 февр. 1844 - 14 июля 1851), Иустин (Кривэц; в. у., июль 1851 - нояб. 1855), Нектарий (Хермезиу; в. у., нояб. 1855 - сент. 1864), Афанасий (Стоенеску; в. у., после сент. 1864 - 10 мая 1865; правящий с 26 мая 1865 по 6 нояб. 1868), Исаия (Викол; в. у., 9 нояб. 1868 - 18 янв. 1873; правящий с 18 янв. 1873 по 20 июня 1878), Каллист (Бэкэуанул; в. у., июнь 1878 - февр. 1879), Мелхиседек (Стефанеску; 22 февр. 1879 - 16 мая 1892), Иоанникий (Флор; в. у., май - дек. 1892, апр. 1894 - март 1895, нояб. 1896 - 24 марта 1897; правящий с 22 июня 1897 по 28 июня 1899), Иннокентий (Мойсиу; 2 нояб. 1892 - 5 апр. 1894), Иероним (Ионеску; в. у., 12 марта 1895 - 6 нояб. 1896), Конон (Арэмеску-Доничи; в. у., июль 1899 - февр. 1900; позже митрополит-примас), Герасим (Сафирин; 17 февр. 1900 - 24 июня 1911), Каллист (Яломицану; в. у., июнь 1911 - 4 февр. 1912), Феодосий (Атанасиу; 4 февр. 1912 - 1 февр. 1923), Иларион (Мирча; в. у., 1 февр. 1923 - июнь 1923, 15 дек. 1947 - авг. 1949), Лукиан (Тритяну; 10 июня 1923 - авг. 1947), Парфений (Чопрон; в. у., 13 сент. 1947 - 15 дек. 1947); епископы Романские и Хушские: Феофил (Хериняну; 28 авг. 1949 - 19 дек. 1957; в. у., 19 дек. 1957 - лето 1958), митр. Молдавский Иустин (Мойсеску; в. у., лето 1958 - дек. 1961), Парфений (Чопрон; в. у., 16 дек. 1961 - 18 февр. 1962; правящий, 18 февр. 1962 - 1 янв. 1978), митр. Молдавский Феоктист (Арэпашу; в. у., апр. 1978), Евфимий (Лука; 20 апр. 1978-1994); епископ Романский и Бакэуский: Евфимий (Лука; 1994-2009); архиепископы Романские и Бакэуские: Евфимий (Лука; 2009 - 4 нояб. 2014), Иоаким (Джосану; с 16 дек. 2014).

Монастыри и скиты

Подавляющее большинство мон-рей Р. и Б. а. находится в жудеце Бакэу. Наиболее древний - муж. мон-рь Рунк (близ г. Бухуши), согласно традиции, основанный св. Стефаном III после битвы при Орбике (1457). Впервые упомянут 1 апр. 1695 г. в документе о пожаловании мон-рю владений боярским семейством меделничера (боярин, обслуживающий за столом господаря) Йонашку и Александры Исареску, к-рые считаются ктиторами мон-ря или его новыми основателями. В 1888 г. мон-рь был закрыт, церковь действовала как приходская для с. Липовени-Нямц. В 1941 г. иером. Кассиан (Кожок) из мон-ря Сихэстрия возродил обитель; в 1959-1967 гг. мон-рь был вновь закрыт. Кафоликон посвящен архангелам Михаилу и Гавриилу (в 1986-1988 реставрирован и заново расписан худож. Г. Матеем), зимняя церковь - равноапостольным Константину и Елене. С 1990 г. проведены значительные реставрационные работы. Святыня мон-ря - икона Божией Матери «Достойно есть», написанная известным укр. иконописцем мон. Иринеем (Протченко), работавшим после 1918 г. в Бессарабии, после 1940 г.- в мон-ре Стрехая, где он и принял постриг. Подвизаются 13 насельников. Жен. мон-рь Чолпани (близ г. Бухуши) как скит был основан в 1590 г. копейщиком Чолпаном. К 1730 г. пришел в упадок, перестроен меделничером Ф. Кантакузино (на фундаменте более ранней возведена одна из старейших сохранившихся в Молдавском княжестве деревянных церквей - во имя свт. Николая). В кон. XIX в. упоминается как жен. скит. В 1991 г. построена Успенская ц.; в 1993-1997 гг.- кафоликон во имя мч. Емилиана Доростольского. Подвизаются 60 насельниц. Жен. мон-рь Котумба (верхнее течение р. Тротуш, с. Котумба), согласно традиции, был основан как скит в XVI в., ок. 1600 г. сожжен татарами. В XVIII в. здесь была построена деревянная Троицкая ц. (сгорела), в 1766 г. ворник Г. Крупенский построил каменную ц. Сошествия Св. Духа. Церковь пострадала во время первой мировой войны, в 1929 г. восстановлена. В 1864 г. скит был закрыт, церковь стала приходской. В 1948 г. обитель открыта как мон-рь, в 1961 г. вновь закрыта. В 1991 г. начались восстановительные работы (построен новый келейный корпус и др.), 14 нояб. 1994 г. мон-рь открыт. Подвизаются 11 насельниц. Жен. мон-рь Богдана (в 9 км от г. Онешти) в документах впервые упомянут 17 июля 1634 г. Каменная ц. Сошествия Св. Духа построена вел. логофетом Соломоном Бырлэдяну и его супругой Анной, освящена 2 авг. 1670 г. в присутствии патриарха Иерусалимского Досифея II Нотары (1669-1707). После обширных ремонтных работ 1775 г. церковь переосвятили во имя Св. Троицы. Мон-рю удалось пережить секуляризацию Александру Йоана Кузы; в 1959 г. закрыт (община насчитывала на тот момент 70 насельников). Мон-рь функционировал как больница, затем - как летний лагерь для школьников. После землетрясения 1977 г. был одобрен проект создания музейного комплекса. Под рук. архим. Исаии (Цугурлана) монахини неофициально работали над восстановлением помещений, в мон-рь были свезены предметы церковного искусства и утварь со всей Р. е. В 1986 г. церковь расписана Г. Матеем. В 1990 г. мон-рь открыт как женский. Подвизаются 70 насельниц. Жен. мон-рь Мэгура-Окней (на горном возвышении близ г. Тыргу-Окна) упомянут как скит в 1653 г. (среди ктиторов - Саломия, дочь боярина К. Доносе из Дэрмэнешти). Деревянная Георгиевская ц. перестроена в 1742 г.; в 1757 г. скит упомянут как метох больницы свт. Спиридона в Яссах. В 1803 г. построена каменная Благовещенская ц.; в 1964 г., после закрытия монастыря, разрушена, в мон-ре организована спортивная база. В 1990 г. по инициативе архим. Епифания (Буланчи) стал работать комитет по восстановлению мон-ря. По проекту архит. Сэвулеску из Бакэу в течение 10 лет были возведены Вознесенская ц., основные сооружения монастырского комплекса. Церковь расписана братьями И. и П. Пашку. Подвизаются 26 насельниц. Муж. мон-рь Рэкитоаса (близ одноименной коммуны) построен из дерева в 1677 г. вел. ключарем Енаке; позже его сын, вел. спафарий Илие Енаке Цифеску, возвел каменную Успенскую ц., а деревянная стала кладбищенской. Строительство каменного мон-ря (стены с башнями) завершила в 1704 г. его супруга Тофана (дочь господаря Михая Раковицэ). Не имея возможности содержать мон-рь, их сын Гаврил в 1729 г. преклонил обитель афонскому мон-рю Ватопед. Мон-рь сильно пострадал во время землетрясения 1738 г. (упом. в летописи Иона Некулче), но уже в 1739 г. настоятель Даниил восстановил постройки. В 1836 г. значительные ремонтные работы провел настоятель Иаков. В 1885 г. мон-рь был закрыт и превращен в пенитенциарное учреждение, затем в дом престарелых. Открыт в 1993 г. В 2014-2015 гг. специальная программа европ. фондов (ок. 6 млн евро) позволила осуществить полную реставрацию мон-ря и создать полноценную инфраструктуру. Подвизаются 17 насельников. Жен. монастырь Поглец (близ коммуны Корбаска) как малый мон-рь Сукмезеу, построенный боярином К. Балшем на р. Поглец в цинуте Путна, упоминается в документе от 27 апр. 1752 г. Согласно документу от 19 дек. 1762 г., боярин Й. Паладе взял на себя от настоятеля Анании заботы об обители. С 1800 г. мон-рь находился в непосредственном подчинении Молдавскому митрополиту. В 1864 г. закрыт, Благовещенская ц. стала приходской. В 1996 г. восстановлен. Подвизаются 10 насельниц. Также к XVIII в. относится муж. мон-рь Берзунци (у подножия горы Саву, близ с. Берзунци), упоминаемый как скит. В 1809 г. жители сел Подури и Черну дали иером. Варнаве согласие на расширение обители, уже к 1833 г. мон-рь владел значительными земельными и лесными угодьями. Ок. 1835 г. здесь подвизались монахини, затем снова монахи, в 1854-1883 гг. мон-рь вновь был женским. После закрытия монастырская церковь стала приписной к приходской церкви с. Подури. В 1896 г. монашеская жизнь возобновилась, однако мон-рь часто подвергался нападениям и грабежу, в связи с чем неск. семей получили рядом с мон-рем земельные наделы и были обязаны охранять обитель (т. о. было образовано с. Берзунци). В 1919 г. мон-рь упоминался как мужской, впосл. пришел в упадок. Возрождение мон-ря началось в 1990 г.: восстановлены старая Преображенская ц. (заново расписана худож. Иоанном (Зэрнеску) из монастыря Кашин) и др. сооружения монастырского ансамбля. Подвизаются 18 насельников. Жен. монастырь Тиса-Силвестри в 25 км от г. Бакэу упомянут в документе от 9 авг. 1760 г. как муж. скит, метох мон-ря Должешти из Романа. В 1809 г. Успенский скит в Тиса-Силвестри насчитывал 7 монахов под духовным окормлением иером. Филарета. В 1864 г. закрыт. В 1996 г. начато строительство нового монастырского комплекса (Благовещенская ц., игуменский дом, трапезная, келейный корпус, архондарик). Подвизаются 17 насельниц. Муж. мон-рь Стиригой находится на плато горы Килий (в коммуне Земеш). Согласно местной традиции, в XVII в. на этой горе поселились отшельники (в 3 часах ходьбы от совр. мон-ря сохр. 4 высеченные в горной породе кельи). Вершина горы называется Стиригой (по наименованию растения), отсюда происходит и название мон-ря. В 1924 г. здесь обосновались монахини, не принявшие реформу перехода на новый стиль. В 1936 г. светские и церковные власти закрыли принадлежавший старостильной Румынской Церкви мон-рь (имущество было передано приходу в Тазлэу). В 1937 г. был основан скит (сгорел в 1956, перестроен в 1957, закрыт в 1959). В 1987 г. иером. Нафанаил (Амучелиницей) предпринимал попытки реактивировать мон-рь, освящение состоялось в 1993 г. 30 июля 2008 г. в результате пожара погибла деревянная церковь мон-ря, на ее месте построена каменная Вознесенская ц. Из построек межвоенного периода сохранилась только трапезная. Подвизаются 10 насельников. Жен. мон-рь Бэймак (с. Бэймак) основан в 1945 г. при церкви 1824 г. В 1955 г. монастырь закрыт; реактивирован в 1998 г. Обитель достраивается (келейный корпус, башня-колокольня). Подвизаются 8 насельниц.

В жудеце Бакэу также находятся 8 обителей, возведенных на рубеже XX и XXI вв. Жен. мон-рь Паринча (в 7 км от г. Бакэу) основан в 1991 г. при приходской ц. свт. Николая с. Злэтари (1702, иконостас XVIII в.). Новый кафоликон в честь Рождества Пресв. Богородицы (архит. М. Молдовяну) построен в 1998-2002 гг., расписан в 2004 г. (худож. М. Кьюару). Подвизаются 15 насельниц. Муж. мон-рь Калаподешти (с. Калаподешти) основан в 1997 г. в честь уроженца села прп. Антипы Валаамского. В комплекс входят ц. архангелов Михаила и Гавриила (1889), новый кафоликон во имя прп. Антипы и Всех румынских святых, келейный корпус. Подвизаются 6 насельников. Жен. мон-рь Дьяконешти (в коммуне Агэш) основан в 1998 г. по инициативе иером. Амфилохия (Брынзэ) и свящ. Виорела Анэстэсоае. В комплекс входят Успенский кафоликон, малая зимняя ц. архангелов Михаила и Гавриила, 2 келейных корпуса, трапезная, архондарик. Действуют швейная и иконная мастерские. Подвизаются 28 насельниц. Муж. мон-рь Слэник (в 10 км от горного курорта Слэник-Молдова) основан в 1998 г. на высоте 900 м на горе Боловану на средства 2 граждан США румын. происхождения - В. и К. Гаврилэ. В ансамбле каменный кафоликон св. Стефана III, малая зимняя ц. Преображения Господня (расписаны худож. Л. Викэ), келейный корпус, архондарик. Подвизаются 11 насельников. Жен. мон-рь Вермешти (близ г. Комэнешти) основан 18 сент. 2000 г.; 24 июня 2002 г. освящен кафоликон равноапостольных Константина и Елены. В комплексе также келейный корпус с зимней церковью. Подвизаются 9 насельниц. Жен. мон-рь Рождества Пресвятой Богородицы в Караклэу расположен в долине р. Тротуш (с. Караклэу, близ г. Онешти). Согласно традиции, в 1680-1871 гг. здесь находился скит. Новый мон-рь заложен 25 нояб. 2000 г., 25 июля 2004 г. освящена деревянная ц. свт. Спиридона. Подвизаются 6 насельниц. Муж. мон-рь святителя Нектария Эгинского (коммуна Плопана) заложен 16 мая 2004 г. В ансамбле кафоликон во имя свт. Нектария и в честь Покрова Пресв. Богородицы, малая зимняя ц. вмч. Мины, келейный корпус, трапезная, архондарик, корпус летнего лагеря для детей из малообеспеченных семей. При мон-ре организована зооферма, плотнические и иконные мастерские. Подвизаются 9 насельников. Жен. Покровский монастырь (с. Валя-Будулуй) основан 1 окт. 2013 г. при деревянной ц. апостолов Петра и Павла (2004-2008). В 2014 г. освящена малая ц. равноап. Марии Магдалины и прп. Параскевы (Петки) (в 2016 расписана), в 2018 г. перестроен кафоликон и освящен в честь Покрова Пресв. Богородицы. Подвизаются 5 насельниц.

В жудеце Арад находится жен. мон-рь Липова, основанный, согласно традиции, в XV в. Впервые упоминается в грамоте 1772 г., когда обитель стала метохом мон-рей Секу и Нямецкого во время настоятельства в них прп. Паисия (Величковского). Пришел в упадок после реформ Кузы, в 1955 г. закрыт. Использовался как животноводческое хозяйство местного колхоза, ц. Иоанна Предтечи была разобрана на стройматериалы для хозяйственных построек. В 1990 г. неск. монахинь восстановили мон-рь, построены Петропавловская ц., келейный корпус, каменная ограда. Обитель стала мужской и освящена в 2005 г. Решением митрополии от 29 сент. 2011 г. мон-рь вновь стал женским.

В юго-вост. части жудеца Нямц расположен муж. мон-рь Джурджени (в одноименном селе), основанный как скит, метох Р. е. в XVIII в. Боярин Джурджу, чьим именем были названы село и скит, подарил обители владения. К сер. XIX в. обитель стала жен. скитом, позже монастырем. В 1928 г. отремонтирован. Кафоликон Рождества Пресв. Богородицы построен из кирпича в 1833 г. В 1955 г. в мастерских при Библейском ин-те РумПЦ в Бухаресте был изготовлен резной иконостас, церковь расписана. В 1959 г. мон-рь закрыт, церковь стала приходской. В 1995 г. восстановлен. Подвизаются 10 насельников.

В Р. и Б. а. действуют также 8 скитов: в жудеце Бакэу - Илиинский (с. Берзунци), ап. Андрея и прп. Евфимия Великого (оба - в г. Тыргу-Окна), Рождества Пресв. Богородицы (с. Ойтуз), Покрова Пресв. Богородицы (с. Доамна), Вознесения Господня (с. Делени), свт. Николая (Сихэстрия-Кручий, с. Кукуеци); в жудеце Нямц - равноапостольных Константина и Елены (с. Вулпэшешти).

Кафедральный собор преподобной Параскевы в Романе

История

Известно, что к 1408 г. ц. вмц. Параскевы уже существовала - в ней была похоронена мать Александру I Доброго, Анастасия. Возможно, церковь соорудил основатель Романова Торга - господарь Роман I (1392-1394). При археологических изысканиях 1999 и 2003 гг. был обнаружен фундамент первоначальной церкви, соответствующий современному по внутреннему делению (алтарь, неф, нартекс и притвор) (Ursachi. 2008. P. 47-50). Также были найдены многочисленные фрагменты фресок, что, возможно, доказывает данные документа (между 1414 и 1419), согласно к-рому иконописцы Добре и Никита должны были расписать 2 церкви, из к-рых «одну из Нижнего Торга» (DRH. A. Moldova. 1975. Vol. 1. P. 55-57. N 39).

Неизвестно, почему Петру IV Рареш решил заменить старую церковь новой. Археологические исследования не подтверждают выдвигавшуюся до этого версию о том, что 1-я церковь была малого размера и не соответствовала роли епархиального собора; очевидно, по каким-то причинам (землетрясение, оползни) она пришла в негодность. Строительство совр. собора началось в 1542 г., надзор за работами вел еп. Романский Макарий II. Работы затянулись, поскольку бистрицкий мастер Йоан после обрушения выстроенной им церкви в Сучаве скрылся, и попытки заставить его взамен этого выстроить церковь в Романе оказались безуспешными. Его заменили др. бистрицкие мастера: Адриан, Джордже и Андрей. Однако и они, недовольные условиями работы (аскетический образ жизни, продиктованный еп. Макарием II), прерывали строительство. Ильяш II Рареш устранил епископа и поставил надзирать за работами некоего боярина. Согласно высеченной над входом в церковь лапидарной ктиторской надписи, строительство было завершено в 1550 г. (Sabados. 1990. P. 17-19).

Архитектура

Собор по архитектурной композиции близок к ц. вмч. Георгия в Сучаве, к-рая в свою очередь была сооружена по модели кафоликонов Путны и Нямецкого монастыря. План 3-конховый, с полукруглой в интерьере и многогранной в экстерьере алтарной апсидой, с нефом с 2 боковыми апсидами, имеет особенность: притвор практически равен нартексу и почти квадратный. Система сводов дошла в варианте реставрации 2-й пол. XVIII в., сохранившей традиц. молдав. систему возведения главы над нефом с использованием косых арок, но изменившей алтарный свод: там, где обычно встречается конха над апсидой, отделенная от нефа триумфальной аркой, здесь представлено полукружие алтарной апсиды, увенчанное тимпаном, к-рый обеспечивает пересечение с полукружием ступенчатого свода, отстоящего на 2 ступени от триумфальной арки; подпружная арка в зап. части нефа является панданом триумфальной арки.

В нартексе 2 купола, расположенные по главной оси, разделены фасцией из 3 полукруглых гуртов, разнонаправленно переплетенных в 2 местах и создающих эффект жгута. На сев. и юж. стенах фасция разветвляется, образуя на каждой по 2 глухие арки, обрамленные 2 гуртами, перехваченные двойным импостом и опускающиеся вниз в 3 гурта, до уровня окон, и опирающиеся на консоли в виде щитов с молдав. гербом. Подобная система встречается в кафоликоне Нямецкого мон-ря, однако там фасции гуртов опускаются до самого низа, превращаясь во встроенные колонки. На месте снесенных в нач. XIX в. при еп. Герасиме (Клипа-Барбовском) разделительных стен между нартексом и нефом, а также между нартексом и притвором образовались обширные арки, опирающиеся на толщу остатков старых стен, эти места обозначены неоклассическими капителями. В притворе также использована система молдав. свода. Церковь освещена окнами: 2 - в алтаре (одно - по главной оси, другое - напротив жертвенника), по одному - в боковых апсидах (расширенных позже), по 2 - на внешних стенах нартекса, по 2 - на юж. и зап. стенах притвора и одно (застроено при добавлении малого притвора) вместе с входным порталом - на северной. На сев. стене, согласно вырезанной на двери надписи 1781 г., был прорезан еще один вход, 3-й был прорублен в 1856 г. в юж. стене для входа в пристроенную в этом же году ризницу.

Стены подпирают 7 контрфорсов: 6 больших 3-ступенчатых (по 2 фланкируют боковые апсиды, 2 - на юго- и сев.-зап. углах) и один малый, под окном на центральной оси алтаря. Цоколь проявляется кладкой из нетесаного камня, поверх к-рой проведен профилированный пояс. Благодаря перестройкам XVIII в. (или более поздним) отдельная прежде для разных частей церкви кровля стала единой, а над 8-гранной главой, посаженной в результате перестроек на квадратную основу, появилась луковичная кровля. От первоначальной системы пластического декора фасадов, возможно, сохранился пояс-жгут из 3 гуртов (встречается в интерьере нартекса), окружающий все строение по периметру немного выше середины стен. Этот мотив был перенят позже в архитектуре Драгомирны и др. церквей XVII в. Все остальные элементы декоративной пластики - результат перестроек 2-й пол. XVIII в. Возможно, переделанными являются 2 ряда глухих окон, опоясывающих церковь (на апсидах - один ряд). Наибольшей переделке в стиле позднего барокко подверглись поверхности апсид и главы. В довершение общей эклектики декоративной пластики следует упомянуть неоготический фронтон пристроенного к входу на сев. стене портика (1856).

В архитектурный ансамбль собора входят также дом митр. Вениамина (Костаки) (кон. XVIII в.); одноэтажный архиерейский дворец (1870); 5-ярусная башня-колокольня (1786; первые 2 этажа - епархиальный архив, следующие 2 - б-ка рукописей и старых изданий, до 20 тыс. томов); каменные стены (XVII в.), а также кельи и адм. епархиальные здания.

Роспись

Первоначальные росписи (ок. 1558), сохранились только в притворе и нартексе и имеют значительные утраты в связи со сносом разделительных стен нартекса. Алтарное пространство и неф были заново расписаны ок. 1780 г.- возможно, с частичным сохранением старой программы росписи.

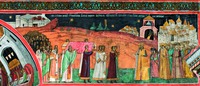

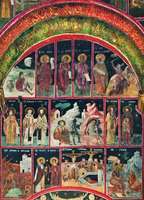

В куполах нартекса изображены сцена «Крещение Господне» (восточный) с интересно разработанной круговой композицией и Влахернский образ Божией Матери (западный) в круге, вписанном в 8-конечную славу. На парусах помещены изображения евангелистов (восточный) и гимнографов (западный - прп. Иосиф Песнописец, исп. Феофан Начертанный, прп. Феодор Студит и свт. Андрей Критский). В вост. тимпане вост. купола изображен Деисус, в западном - свт. Николай между Христом и Пресв. Богородицей. В вост. и зап. тимпанах зап. купола соответственно помещены изображения св. Иоанна Предтечи с Агнцем и праведных Иоакима, Анны и Елисаветы. Те же темы в росписях куполов нартекса встречаются в ц. вмч. Георгия в Сучаве (1534) и Вознесенской ц. Нямецкого монастыря (нартекс и притвор расписаны между 1554 и 1557). Северные и южные тимпаны, а также поверхности стен нартекса (кроме нижнего регистра) посвящены Месяцеслову: изображения святых и праздников размещены в 8 регистрах с разделением по месяцам. Примечательны аллегорические изображения, использованные для обозначения месяцев: это своего рода аграрный календарь, иллюстрирующий характерные для каждого месяца занятия крестьян. Сохранилось 3 композиции (на небе каждой помещен серповидный месяц): мужчина, сливающий вино из бочки в кувшин, за 2-й бочкой др. мужчина протягивает 1-му кувшин, на заднем плане город (окт.); крестьянин, вспахивающий землю запряженным 2 быками плугом, на заднем плане 2 крепости (нояб.); старец в овечьей шубе, греющий руки у костра, сзади небольшое дерево и кувшин (дек.). В нижнем регистре изображены преподобные мужи и жены, над ним помещен фриз с медальонами с образами мучеников.

В куполе притвора помещено изображение Спаса Еммануила в лучах нетварного света, вписанное в 8-конечную славу с Тетраморфом и окруженное сонмом ангелов. В тимпанах небольшого барабана купола в 4 сценах размещена иллюстрация на гимн «Достойно есть» (впервые в молдав. росписях), на парусах - 4 ветхозаветные сцены-пророчества: «Премудрость созда Себе дом», «Сон Навуходоносора», «Руно Гедеоново» и «Лествица Иакова». Тематика купольного пространства отражает разные аспекты темы Воплощения. Расположение сюжетов цикла «Достойно есть» в целом напоминает роспись мон-ря Добровэц (1529); иконографически сцены близки к изображениям на одноименной иконе из коллекции И. Л. Силина (1602, ГТГ): общее деление на 4 части, основные композиционные решения; однако имеются мн. отличия в деталях. Возможно, в Романе был использован новгородский или псковский образец до распространения таковых или одновременно с ним на Московской земле. Влияние рус. иконографии этим не ограничивается: напр., в сцене «Положение ризы Пресв. Богородицы» (31 авг.) в нартексе наблюдается сходство со сценами мариологического цикла, разработанного на Руси, в т. ч. фоновое использование мотивов рус. церковной архитектуры.

На тимпанах и стенах притвора размещены житийные циклы: в верхних регистрах - св. Иоанна Предтечи и прп. Параскевы, в нижних - вмч. Иоанна Нового Сочавского, вмч. Георгия и свт. Николая. Для того чтобы Месяцеслов был помещен в нартексе в полном объеме, из программы росписи нартекса были исключены традиционные для этой части церкви изображения сцен 7 Вселенских Соборов - они перенесены в роспись притвора и помещены между верхними и нижними регистрами. Между I и VII Соборами помещена сцена «Троица Ветхозаветная»: очевидно, это связано с догматическими определениями Соборов о Св. Троице (I) и об иконном изображении (VII). Под житийными циклами расположен фриз с изображением мучеников в медальонах, еще ниже представлены ростовые фигуры мучеников и мучениц. По бокам дверного проема представлены воины - великомученики Прокопий и Феодор Тирон, в люнете - композиция «Живоносный Источник» с предстоящими гимнографами - прп. Иоанном Дамаскином и свт. Андреем Критским.

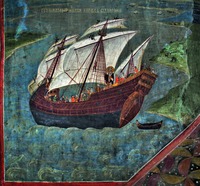

Стилистически росписи нартекса и притвора романской церкви несколько отдалены от настенной живописи Молдавского княжества 1-й пол. XVI в. Очевидно, они отражают новый этап, наступивший в правление Александру III Лэпушняну, к-рый обращался в Венецию с просьбой прислать ему живописцев, «дабы украсить в Молдове святы храмы Бога»; ответ венецианцев был положительным, однако сведений о реализации этого проекта источники не сохранили (Iorga. 1925. P. 175; Sabados. 1990. P. 105). Поскольку речь шла о правосл. храмах, имелись в виду критские мастера. Др. ансамблей времени Александру III и неск. десятилетий после него не сохранилось, поэтому невозможно достоверно определить, отражали романские росписи основное течение в молдав. стенописи того времени или были одним из ее эпизодов, однако многочисленные реминисценции в иконографической программе романской церкви, трактовка определенных сцен, воспроизведение некоторых характерных деталей (напр., изображение каравелл) в росписях рубежа XVI и XVII вв. Сучевицы и Драгомирны позволяют утверждать, что «критский» проект все-таки был реализован. Это придает росписям церкви Романа большое значение - по сути они являются единственным связующим звеном между стенописью эпохи Петру IV Рареша и его сыновей и стенописью времени правления господарей рода Мовилэ.

Росписи XVIII в. также представляют научный интерес, поскольку это один из редких сохранившихся ансамблей того периода. В куполе нефа изображена композиция «Новозаветная Троица» (очевидно, это не соответствует первоначальной программе росписей); в барабане помещены традиц. регистры пророков и апостолов, у основания главы находится композиция «Божественная литургия» (на том же месте композиция помещена в росписях мон-рей Пробота, Сучевица и Драгомирна и в ц. вмч. Георгия в Сучаве). В малых парусах находятся изображения архангелов, в больших - евангелистов, в тимпанах косых арок - сцены первых 4 Вселенских Соборов. В тимпане, замещающем конху, над полукружием стены алтарной апсиды представлен образ Пресв. Богородицы «Платитера» с греч. надписью: Η πλαΤητερα τω(ν) ουρανων (Ширшая небес) с предстоящими архангелами Михаилом и Гавриилом, а также ангелами, несущими ветхозаветные символы Пресв. Богородицы и раскрытые свитки с надписями.

Необычна иконографическая система полуцилиндрического ступенчатого свода алтаря. Нижняя, вост. ступень посвящена иллюстрации молитвы «Отче наш»: в центре одна над другой помещены икона «Ветхий денми» и композиция «Коронование Пресв. Богородицы Новозаветной Троицей», с обеих сторон - построчные иллюстрации молитвы. «Коронование Пресв. Богородицы...» в подобной редакции встречается в алтаре церкви мон-ря Сучевица, но в др. иконографическом контексте (Акафист Богородице). На следующей, центральной ступени по обе стороны от изображения молящейся Пресв. Богородицы размещены иллюстрации заповедей блаженства. На 3-й ступени - собственно триумфальной арке - в центре между образами праведных Иоакима и Анны, прор. Иоанна Предтечи и сценами получающего и показывающего скрижали закона прор. Моисея изображен Спас Еммануил. На склонах арки представлены сцены «Притча о десяти девах» и «Приидет Сын Человеческий во Славе Своей». На полукружии апсиды под образом Пресв. Богородицы «Платитера» помещены 24 сцены, иллюстрирующие Акафист Пресв. Богородице; ниже находятся традиц. сцены «Причащение апостолов» и «Поклонение Св. Жертве»; в нише жертвенника - «Видение свт. Петру Александрийскому» и «Христос во гробе».

В тимпанах над конхами боковых апсид расположены сцены «Сошествие Св. Духа» и «Преполовение», в конхах апсид - «Преображение» (юг) и «Воскресение Господне» (север). Значительная высота стен нефа позволила художникам расположить ниже тимпанов еще 7 регистров. Первые 2 и начало 3-го посвящены притчам, исцелениям и чудесам Христовым. Неск. сцен 3-го регистра посвящены евангельским событиям: «Усекновение главы прор. Иоанна Предтечи», «Призвание ап. Матфея» и др. Четвертый регистр посвящен Страстям Христовым, 5-й - двунадесятым праздникам в литургической последовательности. На уровне этого регистра в арках оконных проемов представлены образ «Спас Недреманное Око» (юг) и композиция «Три отрока в пещи огненной». В 6-м регистре расположены образы мучеников в медальонах, в 7-м - ростовые изображения святых, в основном воинов.

Довольно частое сближение с иконографической программой Сучевицы (и в расположении сцен, и в их иконографическом решении) позволяет прийти к заключению, что иконописцы XVIII в. в основном следовали программе XVI в.- кроме тех случаев, когда утраты живописного слоя в куполе и своде алтарной апсиды не позволяли этого сделать (и тогда был введен ряд тем дидактического характера, соответствующего установившейся в XVIII в. практике). Большие различия между росписями наблюдаются в плане стилистики: иконописцы XVIII в. следовали скорее установкам трактата о живописи Панайотиса Доксараса (1726), апеллирующего к художественным формам Возрождения, маньеризма и барокко, чем к Ерминии иером. Дионисия Фурноаграфиота (ок. 1730-1733), рекомендующей в качестве высшего образца палеологовскую живопись XIII-XIV вв. (Sabados. 1990. P. 105-107).

Сохранился деревянный иконостас 1805 г., подаренный церкви еп. Герасимом (Клипа-Барбовским), о чем известно из греч. надписи у основы антаблемента. Стилистически рельеф иконостаса воспроизводит декоративные формы барокко и рококо, распространенные в Молдавском княжестве во 2-й пол. XVIII в. Средняя часть (между диаконскими вратами) выступает вперед; фриз подчеркнут волнообразными линиями, вертикаль - выпуклыми колонками. Репертуар декоративных мотивов составляют медальоны с контуром, сочетающим арки и волюты, волнистые ленты, сборчатые и полосатые, картуши, ракушки и кисти винограда (рококо), листья аканта, сплетения виноградника, бутоны роз (барокко). Между иконами местного ряда находятся витые барочные колонны (т. н. соломоновы колонны) с раскручивающимися по спирали виноградной лозой и листьями аканта. Стремление к роскоши подчеркивается обильным использованием бронзы золотого цвета. Иконостас романского собора - одно из лучших произведений мастерских центральной части Молдавского княжества до сер. XIX в. (Ibid. P. 117).