Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САРОВСКАЯ В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ

(Нижегородской епархии и митрополии), находится в г. Сарове Нижегородской обл. Основана 16 июня 1706 г. иером. Исаакием (см. иеросхим. Иоанн (Попов)) по указу царя Петра I Алексеевича и благословенной грамоте местоблюстителя Патриаршего престола митр. Рязанского и Муромского Стефана (Яворского). Располагалась на месте мордов. Старого городища, у слияния рек Сатис и Саров (ныне Саровка), отчего первоначально называлась Сатисо-Градо-Саровская пуст. 16 июня 1706 г. архимандрит арзамасского в честь Преображения Господня монастыря Павел освятил в С. У. п. 1-й храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», возведенный саровскими монахами и местными крестьянами. Эту дату принято считать временем основания С. У. п., правда с оговоркой - до 1709 г. пустынь являлась приписанной к арзамасскому в честь Введения во храм Пресв. Богородицы монастырю, в штате к-рого числился иером. Исаакий.

С. У. п. находилась в подчинении разным духовным ведомствам: в 1706-1751 гг.- Московской синодальной конторе, в 1751-1758 гг.- Суздальской епархии, в 1758-1764 гг.- Тамбовской епархии, в 1764-1788 гг.- Владимирской епархии, в 1788-1927 гг.- Тамбовской епархии, с 2006 г. по наст. время - Нижегородской епархии.

7 июля 1706 г. на совете братии С. У. п. был принят общежительный устав обители, составленный иером. Исаакием на основании правил свт. Василия Великого, прп. Феодора Студита, Устава церковного, Номоканона, уставов преподобных Кирилла Белозерского, Евфросина (Елеазара) Псковского, Корнилия (Крюкова) Комельского, Нила Сорского. 15 марта 1711 г. устав был утвержден грамотой митр. Стефана (Яворского). На протяжении всей истории обители, до ее закрытия в 1927 г., братия С. У. п. придерживалась правил устава и традиций, заложенных первыми подвижниками обители: «Носили платье грубое, полушубки нагольные не крытые, камилавки валеные, четки ременные, сапогов не носили, но бахилы кожаные, некоторые всегда надевали лапти… Пища тогда тоже была суровая: репа, брюква, редька и проч.». Запрещалось приносить в С. У. п. «пиянственное питие», принимать в кельях мирян, в т. ч. женщин, отроков, а также беглых монахов. В настоятели С. У. п. рекомендовалось избирать своих пострижеников (подробнее об уставе С. У. п. см. в ст. Иоанн (Попов)).

В XVIII - кон. XIX в. более 30 воспитанников С. У. п. были направлены в др. обители настоятелями и казначеями с условием вводить на новом месте общежительный устав С. У. п., для чего каждому из кандидатов выдавались грамота с наставлением и экземпляр устава. «Особенно мне нравится саровская трезвость, безмолвие, молитва, труд и братолюбие,- писал игум. Нифонту еп. Саратовский и Царицынский Иаков (Вечерков)- Желательно, чтобы сии добродетели процветали во всех монастырских обителях. За воздержание уважают Вашу святую обитель не только православные, но и раскольники». «Не жалейте Вашего семени,- говорил архиеп. Тамбовский и Пензенский Феофил (Раев).- Пусть оно развевается по России к славе Божией!» (ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 25). Среди обителей, в к-рых потрудились саровские иноки,- Троице-Сергиева лавра, Спасо-Преображенский Валаамский, Клопский Михайловский во имя Святой Троицы, тихвинский Большой в честь Успения Пресвятой Богородицы, Санаксарский в честь Рождества Пресвятой Богородицы мон-ри, Флорищева в честь Успения Пресвятой Богородицы, Высокогорская Успенско-Николаевская пустыни. Наместник Троице-Сергиевой лавры архим. прп. Антоний (Медведев) называл Саров «колыбелью» и «Академией» монашества (Там же. Ед. хр. 570. Л. 61).

Настоятели и братия

В нояб. 1708 г. монашествующие и 23 благотворителя на общем собрании составили челобитную об утверждении иером. Исаакия строителем пустыни. Челобитная представляет интерес еще и тем, что ее подписали лично или при помощи грамотных собратьев монахи, стоявшие у истоков С. У. п., всего 20 чел.: казначей «Иоарам», Иннокентий, Гервасий, Акакий, Иуст, Гавриил, Серафим, Геласий, Симон, Фома, Арсений, Феолог, Феогност, Софроний, Иоанникий, Иосия, Савватий, Сергий, Тихон, Корнилий. Утвердительная грамота, подписанная 5 февр. 1709 г. митр. Стефаном (Яворским), повелевала: «Велеть ему, иеромонаху Исаакию, в той пустыне быть строителем». Той же грамотой был утвержден вклад (1705) в обитель татарского кн. стольника Д. И. Кугушева - 30 дес. земли на Старом городище. В янв. 1711 г. в Москве иером. Исаакий (Попов) был представлен сестрам царя Петра I - царевнам Марии Алексеевне и Феодосии Алексеевне, впосл. он и братия С. У. п. пользовались их покровительством. Благодаря иером. Исаакию обители отошли 19 682 дес. земли, т. н. Саровская дача. В янв. 1715 г. он был пострижен в схиму с именем Иоанн и руководил пустынью до 1731/32 г., когда по состоянию здоровья подал прошение об отставке. Новому строителю, иером. Дорофею (Замятину; 1678-1747), избранному братией, было предписано все свои действия по управлению С. У. п. согласовывать с иеросхим. Иоанном, получившим наименование «первоначальник».

Всего по архивным документам установлен 21 настоятель С. У. п.: иером. Исаакий (в схиме Иоанн), в 1732-1747 гг. иером. Дорофей (Замятин), в 1747-1749 гг. иером. Филарет (Филипп, «а откуда и чей сын не помнит»), в 1749-1751 гг. иером. Маркелл (1721-1752), в 1751-1758 гг. иером. Исаакий II (1721-?), в 1758-1777 гг. иером. Ефрем (Коротков; 1694-1778), в 1777-1794 гг. иером. Пахомий (Леонов; 1729-1794), в 1794-1807 гг. иером. Исаия I (Зубков; 1741-1807), в 1807-1842 гг. игум. Нифонт (Черницын; 1761-1842), в 1842-1858 гг. игум. Исаия II (Путилов; 1786-1858), в 1858-1872 гг. игум. Серафим (Пестов; 1805-1878), в 1872-1890 гг. игум. Иосиф (Шумилин; в схиме Иоанн; 1818-1892), в 1890-1894 гг. архим. Рафаил (Трухин; 1844-1901), в 1894-1920 гг. игум. Иерофей (Мелентьев; 1828-1920), в 1920-1925 гг. игум. Руфин (Велькин; 1858-1925?), в 1925-1926 гг. игум. Мефодий (Коковихин; 1871 - ?), в 1926-1927 гг. иером. Киприан (Петров; 1876-?), в 2006 г. иером. Варнава (Баранов), в 2007-2009 гг. игум. Андроник (Могилатов), в 2009 г. архим. Кирилл (Покровский), с 2009 г. пустынь возглавляет игум. Никон (Ивашков).

В 1764 г. имп. Екатерина II Алексеевна именным указом оговорила статус С. У. п.: «В знатных монастырях и пустынях, а именно: в Ниловой, Софрониевой, Флорищевой и Саровской, быть числу братии против первого класса монастырей, по тридцати человек». Указом от 13 дек. 1793 г. она же разрешила открыть в С. У. п. больницу для 10 монашествующих - т. о. обители официально разрешили увеличить штат на 10 чел. В 1802 г. имп. Александр I Павлович прибавил к числу братии еще 20 чел., штат монашествующих с настоятелем составил 61 чел. В 1798 г. в монастыре была организована богадельня, в которой в нач. XIX в. содержались 12 престарелых и увечных. В 1889 г. в С. У. п. числились 305 монашествующих и лиц, находящихся за штатом: игумен, 15 иеромонахов, 7 иеродиаконов, 26 монахов, 2 больничных иеромонаха, иеродиакон, 7 монахов, 65 послушников, готовящихся к монашеству, 12 престарелых и увечных насельников, 169 «находящихся на временном пребывании лиц» разных сословий (ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1159. Л. 26). По национальному составу в 1919 г. в С. У. п. было зарегистрировано 283 монашествующих, из них «великороссиян - 215, малороссиян - 33, мордов - 35» (Там же. Ед. хр. 1380. Л. 48). 31 мая 1914 г. Высочайшим повелением игумену С. У. п. дозволялось при богослужении возлагать митру.

Среди подвижников С. У. п. известны прп. Феодор (Ушаков) Санаксарский, в 1756 г. поступивший в обитель простым монахом, прп. Назарий (Кондратьев), впосл. восстановитель Валаамского мон-ря, прп. Марк Молчальник. В 1818-1820 гг. послушником С. У. п. был буд. архим. прп. Антоний (Медведев). В 1798 г. в Москве была издана кн. «Путешествие во Иерусалим Саровския общежительныя пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 году». Впосл. иером. Мелетий был настоятелем в арзамасской Высокогорской пуст., погиб во время 2-го путешествия на Св. землю. Настоятель Клопского мон-ря игум. Маркеллин по архивным документам издал «Краткое историческое описание Саровской пустыни». В 1778 г. в С. У. п. поступил, 13 авг. 1785 г. пострижен в рясофор, 13 авг. 1786 г.- в монашество прп. Серафим Саровский.

Во время Отечественной войны 1812 г. С. У. п. пожертвовала 2 тыс. р. ассигнациями «в пособие на составление новых сил к защищению Отечества», мн. жители оккупированных селений нашли приют в обители. 14 марта 1818 г. еп. Тамбовский Иона (Василевский (Васильевский)) подписал грамоты о награждении 14 иеромонахов обители, в т. ч. прп. Серафима, наперсными крестами в честь победы над франц. войсками, с правом ношения на Владимирской ленте. 17 нояб. 1917 г. был составлен список послушников С. У. п., находящихся на фронтах первой мировой войны,- 91 чел.

В июле 1903 г. в Сарове состоялись торжества прославления старца Серафима, на к-рые прибыли имп. мч. Николай II Александрович и имп. мц. Александра Феодоровна в сопровождении мн. высокопоставленных лиц, митр. С.-Петербургского Антония (Вадковского) и др.

Храмы и другие постройки

Архитектурный облик С. У. п. формировался в XVIII - нач. XX в. Первоначально все строения, в т. ч. храмы, были деревянными. На самой ранней литографии (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Ед. хр. 250), датируемой нач. 60-х гг. XVIII в., все храмы и часть стены уже каменные. Видно, что центральная часть пустыни застраивалась без продуманного плана: храмы выстроены по центральной оси в одну линию, причем колокольня с храмом во имя арх. Михаила почти вплотную примыкала к алтарю ц. иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Когда в 1770 г. начали возводить каменный Успенский собор, пришлось разобрать алтарь Михайловской ц. На монастырской площади находился и конный двор, что никак не соответствовало статусу центра духовной жизни обители. Большое влияние на перепланировку монастырской площади оказал еп. Тамбовский и Пензенский Феофил (Раев). В 1789 г., во время своего визита в обитель, преосвященный после ее осмотра указал на ошибки прежних строителей и составил план переделок, который служил руководством не только управлявшему С. У. п. в то время иером. Пахомию (Леонову), но и последующим настоятелям Исаии I (Зубкову) и Нифонту (Черницыну). Постепенно первые деревянные храмы заменяли каменным строением. К 1903 г., когда над кельей прп. Серафима был построен каменный храм (1897-1903), 21 июля 1903 г. освященный митр. С.-Петербургским Антонием (Вадковским) в его честь, С. У. п. приняла свой окончательно сформировавшийся облик, узнаваемый и по-своему неповторимый. Доминирующее положение на монастырской площади занимали 2 соборных храма.

Главным собором С. У. п. считался храм в честь Успения Пресв. Богородицы. Заготовка кирпича для сооружения 1-й каменной церкви обители началась в 1732 г., но в связи с арестом и кончиной в 1737 г. первоначальника иеросхим. Иоанна и делом «саровских монахов» строительство продлилось более 10 лет. Большую помощь в возведении Успенского собора оказал тульский заводчик и купец Н. И. Демидов. В память об этом благодеянии монашествующие называли собор «демидовским». Пятиглавый холодный собор освятил 26 авг. 1744 г. еп. Нижегородский и Алатырский Димитрий (Сеченов). Строители неправильно выбрали место заложения церковного фундамента и возвели храм на месте бывш. оборонительного рва Саровского городища, к-рый ранее был засыпан, из-за этого в притворе появились трещины. «Трапеза и придел в сводах оказались во многих местах великия разчелины и в стенах повреждения, и впредь к стоянию оныя своды и стены весьма опасныя, а наипаче (отчего Боже сохрани) чтоб во время народнаго слушания церковнаго пения неучинилось какого от внезапнаго тех сводов падения убивства» (ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 30),- в 1769 г. докладывал епархиальному начальству строитель иером. Ефрем (Коротков). Трапезу и придел разобрали, оставив «пятиглавку» в неприкосновенности. К ней пристроили новый храм, сделав из старого алтарь и ризницу, но все же проблема разрушения церкви не была решена. 2 апр. 1822 г. еп. Тамбовский Феофилакт (Ширяев; † 1824) писал игум. Нифонту: «На лопнувшие железные связи не преставайте обращать внимания. Я худо верю, чтобы лопнутие оных случилось единственно от скорой перемены стужи на тепло. Нет ли других еще причин» (Там же. Ед. хр. 512. Л. 22). В юго-зап. углу храма появилась трещина, к-рая ежегодно расширялась так, что братии пришлось делать «железный корсет», т. е. скреплять стены железными брусьями. В соборе находилось 3 престола: главный - в честь Успения Пресв. Богородицы, левый - во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских и правый - во имя арх. Михаила. Храм украшал резной 3-ярусный иконостас, выполненный «города Осташкова купцом резного художества Стефаном Никитиным сыном Бочкаревым». В 1903 г. в соборе установили раку из серебра и палисандра (изготовлена по проекту кн. М. С. Путятина) с мощами прп. Серафима - главную святыню обители. Сень и рака явились подарком имп. Николая II с его августейшим семейством С. У. п. Рака была выполнена из эстляндского мрамора желтовато-серого цвета и представляла собой продолговатое надгробие высотой 1 аршин, длиной 2 аршина 12 вершков и шириной 1 аршин 2 вершка. В серебряную крышку раки в виде рамы под стеклом вставлено иконописное изображение прп. Серафима. Четыре колонны из киевского лабрадора поддерживали сень над ракой, выполненной в старинном владимиро-суздальском стиле. Ныне в Серафимовом Дивеевском во имя Святой Троицы женском монастыре мощи прп. Серафима покоятся в раке, изготовленной по сохранившимся чертежам.

Двухэтажная ц. во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких при больничных кельях была построена в 1745-1750 гг. и называлась «больничной». В 1784 г. братия приняла решение перенести храм на сев. склон, чтобы освободить площадь перед св. воротами. Строилась эта церковь на средства астраханского купца Бекетова. Нижний, теплый придел был освящен 16 авг. 1787 г. во имя преподобных Зосимы и Савватия, верхний, холодный - еп. Тамбовским Феофилом (Раевым) в 1789 г. в честь Преображения Господня. Полы в храме были выложены чугунными плитами, иконостас вызолочен «лучшим искусством, применяясь к соборному Успенскому иконостасу, чтоб ничем не хуже был» (мастер Никифор Ильин, крестьянин из с. Хатуни Серпуховского у.). В алтаре находился престол, изготовленный собственноручно послушником Прохором Мошниным, буд. прп. Серафимом. Старый престол по церковному обычаю сожгли и пепел развеяли над р. Сатис.

1 окт. 1805 г. на 2-м ярусе колокольни (1789-1799) была освящена ц. во имя свт. Николая Чудотворца. Рядом с колокольней в больничном корпусе 20 окт. 1892 г. была освящена домовая ц. во имя вмч. Пантелеимона.

Далее по юж. стороне в 1903 г. был построен храм во имя прп. Серафима Саровского, имитирующий кирпичным декором формы рус. архитектуры XVII в. и «накрывший» своими сводами келью, в к-рой подвизался и преставился старец.

За каре монастырских зданий, среди хозяйственных построек и гостиниц, в 1834 г. была построена и 3 июля того же года еп. Тамбовским Арсением (Москвиным) освящена кладбищенская ц. во имя Всех святых, в к-рой совершались богослужения для богомольцев. Побудительной причиной строительства этого храма была эпидемия холеры 1830 г. и в связи с ней постановление правительства (от 10 февр. 1772) о строительстве храмов за чертой городов и мон-рей для погребения умерших от болезней. Вторая, не менее важная причина заключалась в том, что были случаи, когда пришедшие на богомолье беременные женщины «разрешались от бремени» в гостиничных номерах, а крестить младенцев можно было только за пределами обители. На вост. стороне, под сев. склоном, находился храм во имя св. Иоанна Предтечи (освящен в июне 1827 еп. Афанасием (Телятевым)), построенный на средства астраханского рыбопромышленника Фёдорова. Храм был возведен на высоком подклете, над св. источником, и в день праздника Богоявления становился главным местом богослужений в обители. Этот источник на протяжении более 100 лет снабжал мон-рь, а затем поселок чистой питьевой водой. Пещерный храм во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских с системой подземных галерей - самое древнее монастырское сооружение, ему более 300 лет. Он был освящен благодаря заступничеству родных сестер царя Петра I, Марии Алексеевны и Феодосии Алексеевны. В марте 1711 г., будучи в столице, первоначальник иером. Исаакий получил от царевен иконостас, служебные книги, оловянные сосуды для богослужения, облачения, деньги и 14 частиц мощей Киево-Печерских святых. 30 мая 1711 г. церковь была освящена иером. Исаакием.

После посещения С. У. п. в авг. 1886 г. еп. Тамбовский и Шацкий Виталий (Иосифов) благословил восстановление памятных мест, связанных с подвигами преподобного,- Дальней и Ближней пустынек и Столпнического камня.

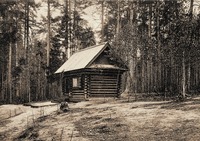

Ныне Дальняя пустынька, восстановленная в 2004 г., представляет собой историко-мемориальное место, связанное с именем прп. Серафима Саровского. Здесь, в лесной глуши, преподобный уединился в 1794 г. и прожил 16 лет, исполняя подвиг пустынножительства. На высоком правом берегу р. Саровки стояла его деревянная изба, рядом находился небольшой огород, на к-ром старец выращивал овощи для пропитания. Здесь же у него стояли неск. ульев. Запах меда привлекал медведей, известно литографическое изображение кормления старцем лесного гостя хлебом. В этот же период, согласно житийной лит-ре, прп. Серафим совершил подвиг столпничества - 1000-нощного моления на камне. В 1890 г. саровские монахи установили на месте моления прп. Серафима камень-дикарь, подобный первоначальному, к-рый после кончины старца был расколот и разнесен его почитателями по всей России. Саровские насельники устроили над камнем шатер в виде открытой часовни на 4 резных столбах, с шатровой кровлей, увенчанной главой и крестом. В советский период часовня была разрушена, камень уничтожен. В 1991 г., после 2-го обретения мощей прп. Серафима, начался процесс возрождения мемориального места - вновь установлены и освящены камень, часовня.

Прп. Серафим после выхода из затвора в нояб. 1825 г. получил благословение от настоятеля С. У. п. на дневное проживание на берегу р. Саровки, где у него располагалась небольшая деревянная избушка. Это место получило название Ближняя пустынька. Вечером преподобный возвращался на ночлег в свою монастырскую келью. Такой образ жизни старца был связан с большим почитанием его среди монашествующих и паломников, к-рые, приходя в пустынь, толпились на монастырской площади, что нарушало иноческий уклад. Поэтому прп. Серафим уходил в Ближнюю пустыньку, где и принимал всех, кто желали получить от него житейский совет, духовное или физическое исцеление.

На берегу реки находился источник, вода к-рого считалась целебной.

В Ближней пустыньке произошло событие, описанное Н. А. Мотовиловым,- сошествие Св. Духа. Ныне на месте сухого жерла родника построен и освящен 27 авг. 2006 г. храм в честь Сошествия Св. Духа на апостолов.

Архив, библиотека, реликвии

Собирание книг и различных документов началось с первых лет существования пустыни. Сначала иноки хранили книги по кельям и в ризнице. Когда в 1805 г. была построена колокольня, для архива и б-ки выделили помещение, располагавшееся во фронтоне над св. воротами.

Несмотря на удаленность от культурных центров и различные «напасти» (пожары, разбойные нападения, следствие властей), б-ка обители росла и пополнялась новыми книгами и рукописями. Сразу после основания пустыни пришлось пережить судебные тяжбы по земельным владениям. Для грамотного ведения дела и защиты своих интересов братия приобретала много юридической лит-ры, переписывала межевые книги и документы. Много книг поступало от вкладчиков и благотворителей. К источнику пополнения собрания книг и рукописей можно отнести и воеводские канцелярии. В период крупных народных волнений, пожаров из окрестных мест в С. У. п. на хранение отдавали целые массивы документов.

Опись б-ки 1804-1807 гг. содержала 2254 печатные единицы и 487 рукописных книг (ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 43. Л. 1-64). Книг, напечатанных до 1700 г., насчитывалось 74 названия, начиная с 1584 г. издания, в т. ч. книг, выпущенных типографиями Киева, Москвы, Могилёва, Амстердама. Из рукописных книг до 1700 г. учтены 44 наименования. Наиболее важные из них - «Летопись о русской земле» (1558), список «Книги степенной», «История царства Казанского» (1578). На полках б-ки имелись арифметика, букварь, экономический календарь, морской устав и даже нем. азбука.

В 1813 г. С. У. п. впервые получила номера газ. «Московские ведомости», а к 1864 г. выписывала журналы «Духовная беседа», «Христианское чтение», «Православный собеседник», «Странник» и др. При изучении фонда б-ки обители специалистом Пензенского губернского архивного бюро А. Е. Любимовым в авг. 1928 г. было отмечено, что в отделе периодической печати представлен «довольно полный комплект… литературы. Едва ли какое-нибудь провинциальное книгохранилище обладает таким комплексом» (ГА Пензенской обл. Ф. Р-312. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 45).

К апр. 2021 г. основная часть архива С. У. п. находилась на хранении в Центральном гос. архиве Республики Мордовии в г. Саранске. Библиотечный фонд, к-рый к 1917 г. насчитывал более 10 тыс. единиц, в основном утрачен. Незначительное количество книг и рукописей хранится в РГАДА (Ф. 357).

В храмах и в ризнице С. У. п. находилось много икон, риз, драгоценной церковной утвари и книг, подаренных благотворителями, в т. ч. икона Господа Вседержителя греч. письма в серебряной вызолоченной ризе (55 фунтов) с венцом, отделанным франц. стразами и драгоценными камнями; храмовый образ Успения Пресв. Богородицы в серебряной вызолоченной ризе (42 фунта), украшенный жемчугом, стразами и алмазами; храмовый образ Божией Матери «Живоносный Источник» в драгоценной ризе.

В монастырской ризнице хранилось 26 напрестольных крестов. Самым древним из них был медный 4-конечный крест, обретенный в XVII в. на Ст. Городище еще до образования обители. В 1714 г. в этот крест были вложены 14 частиц мощей Киево-Печерских чудотворцев, присланных царевной Марией Алексеевной. В 1729 г. иерей московской Воскресенской ц. Петр вложил в С. У. п. «крест сребропозлащенный, чеканный, четвероконечный, с финифтяными образами». Этот крест особо примечателен тем, что в нем хранились «животворящая кровь Господа нашего Иисуса Христа, часть ризы и креста Господня». Монастырский летописец отметил 3 Евангелия, отпечатанные на «Александрийской» бумаге и украшенные финифтяными образами.

В келье прп. Серафима находилась большая часть того камня, на к-ром он молился тысячу ночей. Личные вещи преподобного размещались в специально изготовленных «футлярах»-витринах из светлой бронзы: «В них хранятся ногти и зубок старца, выпавшие после избиения его разбойниками, волоски его, шапочка его, Евангелие, четки кожаные, крестик параманный, мантия». Здесь же паломники могли видеть посох прп. Марка Молчальника.

Хозяйство и экономическое положение

Согласно статистическому отчету Тамбовской духовной консистории за 1894 г., С. У. п. приобретала «средства к своему содержанию от принадлежащих ей земель и угодий и от благотворительных приношений православных христиан; из казны же денежного содержания никакого не получает».

К нач. XX в. С. У. п. по размерам своих земельных владений (263 кв. км) занимала в России 2-е место после Соловецкого в честь Преображения Господня мужского монастыря. В 1730 г. имп. Анной Иоанновной «все те земли, с находящимися на них лесами и угодьями, которые с 1705 по 1729 год были приобретены по купчим крепостям и дарственным записям… дарованы на всегдашнее обеспечение» пустыни - «не в образец прочим». 92% территории занимали леса, и в монастырскую кассу поступали деньги от продажи леса и пиломатериалов. Но основной статьей дохода было поступление различных вкладов от благотворителей: зерном, деньгами и т. д. Среди благотворителей были родные сестры Петра I Мария Алексеевна и Феодосия Алексеевна, князья А. Н. Голицын и П. С. Мещерский, обер-секретарь Синода П. Г. Свешников, имп. мч. Николай II и др.

С сер. XIX в., когда основные церковные здания и хозяйственные службы за счет взносов благотворителей были уже построены, бытовая сторона жизни насельников налажена, а обитель сформировалась как духовный центр, С. У. п. стала мощным, экономически независимым мон-рем. Расцвет экономики обители пришелся на период после 1903 г., когда иером. Серафим был причислен к лику святых и поток паломников достиг небывалых размеров - до 50 тыс. чел. в год. Приходо-расходные книги за 1916 г. фиксируют: наибольшее поступление в кассу дали лесоразработки - 25%. В 1906 г. под лесом находилось 20 296 дес. земли (ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1159. Л. 185). На 2-м месте - иконно-книжный склад. Третью позицию занимает новая статья доходов - проценты от ценных бумаг. К этому времени сумма в ценных бумагах достигла 908 тыс. р. (Там же. Оп. 2. Ед. хр. 208).

1918-2021 гг.

С установлением советской власти в 1918 г. в Темниковском у. начались притеснения монашествующих. В том же году мон-рь подвергся набегам мародеров: из обители вывозили и выносили все, что только можно было безнаказанно взять,- от дорогостоящей мебели из царского дворца до банок с вареньем из келий братии.

В нояб. 1920 г. в г. Темникове состоялся уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, принявший решение о вскрытии раки с мощами прп. Серафима. Для проведения этого кощунственного акта Темниковский уездный исполком наделил неограниченными полномочиями своего представителя И. Е. Зерюкаева, на территории С. У. п. было введено осадное положение. 17 дек., несмотря на многочисленные протесты, в теплом храме в честь иконы «Живоносный Источник» в присутствии представителей всех волостей и священства рака была вскрыта и мощи прп. Серафима были выставлены на всеобщее обозрение (ГА Пензенской обл. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 1424. Л. 34-36). На фоне развивающегося продовольственного кризиса, зреющего недовольства населения руководство губернии было вынуждено пойти на уступки и прислушаться к требованиям народа. 16 авг. 1921 г. мощи были приведены в надлежащий вид и рака закрыта (ГА Тамбовской обл. Ф. Р-393. Оп. 1. Ед. хр. 476).

К 1923 г. в 3 келейных корпусах С. У. п. проживали 160 монахов, в нояб. 1926 г.- 145 чел. В дек. 1926 г. настоятель игум. Мефодий (Коковихин) был арестован, дальнейшая его судьба неизвестна. 5 апр. 1927 г., после многомесячной подготовки, сотрудниками ОГПУ было проведено изъятие мощей прп. Серафима и др. святынь и объявлено о закрытии монастыря, избранный братией новый настоятель - иером. Киприан (Петров) отстранен от должности.

Монашествующие С. У. п. разошлись по городам, окрестным селам и деревням, не снимая с себя священнического сана, в основном продолжали служить в сельских приходах, в 30-х гг. XX в. подвергались репрессиям, в т. ч. иером. прмч. Василий (Эрекаев).

В 1928 г. Народный комиссариат труда разместил в стенах бывш. обители Трудовую коммуну для беспризорников. В 1931 г. на территории С. У. п. был карантинный лагерь, позже - исправительно-трудовой лагерь и т. д. Здания и соборы использовались как учреждения, жилье, склады. Разрушены были строения Дальней и Ближней пустынек, тайно закопан камень прп. Серафима. Действовал св. источник прп. Серафима в Ближней пустыньке - это место постоянно посещали местные жители, совершавшие омовение.

В нач. 30-х гг. XX в. пострадала домовая ц. вмч. Пантелеимона в жилом корпусе: все иконы и иконостас были уничтожены, а помещение поделено перегородками для новых жильцов. К 2021 г. в Сарове на территории Больничного городка силами прихожан был построен и 16 окт. 2004 г. освящен храм во имя вмч. Пантелеимона.

Собор Успения Пресв. Богородицы сначала использовался как склад, в 40-х гг. XX в. стоял заброшенный. К 1945 г. часовня над местом упокоения прп. Серафима была уничтожена. Впосл. храм приспособили под гараж и ремонтные мастерские. Варварские методы эксплуатации здания привели к возникновению аварийной ситуации, и в нач. июля 1951 г. его взорвали. Летом 2004 г. на месте взорванного собора начались археологические раскопки под рук. главного археолога Научно-проектного реставрационного предприятия (НПРП) «Симаргл» (Москва) Е. Л. Хворостовой. Цели раскопок - определение местоположения часовни над местом погребения преподобного и последующее ее восстановление. Уже к осени 2004 г. на своем историческом месте установили металлический каркас часовни (эскизный проект часовни и ее подземной части выполнил архит. «Симаргл» М. М. Ермолаев). 30 сент. 2006 г. архиеп. Георгий (Данилов) совершил великое освящение воссозданной часовни. В 2007 г. НПРП «Симаргл» продолжило на монастырской площади археологические раскопки, в ходе к-рых были выявлены границы фундамента собора. 1 авг. 2016 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) поместил в основание храма капсулу с закладной грамотой. 1 авг. 2019 г. состоялось торжественное освящение Успенского собора.

После 1928 г. в соборе в честь иконы «Живоносный Источник» размещались различные учреждения. В большом подвальном помещении находился склад, с 1950 г.- столовая. В июле 1954 г. храм был взорван. В 2019 г., после проведения археологических раскопок, начаты работы по его восстановлению.

В нач. нояб. 1990 г. в запасниках Музея истории религии Ленинграда, который располагался в Казанском соборе, были обнаружены мощи прп. Серафима Саровского. Торжественная передача мощей состоялась 11 янв. 1991 г. С этого дня начались крестные ходы со святыней по стране, закончившиеся 30 июля в с. Дивееве. Для Сарова эти дни стали знаменательными: 31 июля Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) впервые посетил город, побывал в Дальней пустыньке, где освятил постамент памятника прп. Серафиму (скульптор В. М. Клыков). Затем патриарх посетил городское кладбище и освятил часовню во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. В день Св. Троицы директором Всесоюзного научно-исследовательского ин-та экспериментальной физики (ВНИИЭФ) В. А. Белугиным утвержден Акт о передаче городскому православному приходу здания бывшей церкви Всех святых. После проведения восстановительных работ 6 февр. 1993 г. митр. Нижегородский Николай (Кутепов) совершил чин великого освящения Всехсвятского храма на кладбище. С этого времени правосл. приход начал активно развиваться. К 2021 г. в Сарове действовали 3 прихода, к к-рым относились 5 храмов. Кроме упомянутых храмов вмч. Пантелеимона и Всех святых в 2000 г. прихожанам передана ц. св. Илии Пророка, освященная на цокольном этаже бывш. храма во имя св. Иоанна Предтечи. В 2006 г. восстановлен и передан приходу верхний храм во имя св. Иоанна Предтечи. 28 июня 2013 г. состоялось великое освящение ц. во имя прав. Иова Многострадального на городском кладбище Сарова.

В 2003 г. отмечалось празднование 100-летия канонизации прп. Серафима Саровского и возрождение монашеского служения на Саровской земле. В 2002 г. здание бывш. храма во имя прп. Серафима, к-рое долгие годы использовали как склад, клуб, а с 1949 г. как театр, было передано РПЦ и начались восстановительные работы. 30 июля 2003 г. патриарх возглавил чин освящения воссозданного храма прп. Серафима Саровского. Вечером 29 июля патриарх Алексий II прибыл в Саров. В тот же день многочисленным крестным ходом из Серафимова Дивеевского во имя Св. Троицы жен. мон-ря в Саров были перенесены мощи преподобного и установлены в храме возле амвона. Три июльских дня и 2 ночи шел нескончаемый поток жителей города к святыне. 31 июля 2003 г. на торжества прибыл Президент Российской Федерации В. В. Путин. В присутствии главы гос-ва патриарх на площади перед монастырской колокольней, у раки с мощами, отслужил торжественный молебен преподобному.

17 июля 2006 г. решением Синода С. У. п. была открыта, наместником назначен иером. Варнава (Баранов). К 2021 г. в Дальней пустыньке прп. Серафима воссоздана келья, в Ближней пустыньке построен и освящен 27 авг. 2006 г. архиеп. Нижегородским Георгием храм в честь Сошествия Св. Духа на апостолов. 6 сент. 2011 г. архиеп. Георгий совершил чин великого освящения пещерного храма во имя преподобных Антония и Феодосия и всех отцов Киево-Печерских. 22 февр. 2013 г. состоялось освящение надвратной ц. во имя свт. Николая Чудотворца. К 2021 г. почти весь комплекс монастырских зданий передан в ведение РПЦ, проводятся восстановительные работы. К марту 2021 г. в С. п. проживали игум. Никон (Ивашков), архимандрит и 2 монаха.