Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

СЕРАПИОН

Житие С.

(нач.: «Лепо ми в настоящем плетении глагол помянути вам и исповедати подробну житие…») сохранилось в списках с кон. XVI - нач. XVII в. Его начало построено на тексте Похвального слова прп. Зосиме Соловецкому, написанного серб. агиографом Львом Филологом, что отметил еще В. О. Ключевский. (Г. Н. Моисеева выдвинула предположение, согласно которому соотношение произведений было обратным и текст Жития был использован Львом Филологом.) Текстологическая связь прослеживается между Житием С. и Житием прп. Иосифа (Санина) Волоцкого, написанным неизвестным автором (см.: Ключевский. Древнерусские жития. С. 291; Дмитриева. Житие Серапиона. 1988; Ostrowski. 2005). Как отметила Р. П. Дмитриева, Житие С. составлено в соответствии с правилами житийного канона и те фрагменты, к-рые принадлежат самому составителю, свидетельствуют о следовании классическим образцам рус. агиографии. После рассказа о 3 прижизненных чудесах (о прекращении эпидемии по молитве С., об исцелении хромого на пиру у владыки и о пожаре, остановленном по молитве С.) текст продолжает рассказ «О Иосифе неблагословение» и послание С. к митр. всея Руси Симону († 1511), написанное в 1509 г. (и послание и рассказ встречаются в отдельной рукописной традиции - подробнее см.: Казаков. 2020), а завершается Житие прозрением С. смерти прп. Иосифа (Санина), описанием кончины и погребения С. и похвалой святителю.

Житие издано Моисеевой (1965) по рукописи XVII в. РНБ. Погод. № 758, с разночтениями по ряду списков. По наблюдениям исследовательницы, текст памятника относительно стабилен, а имеющиеся разночтения объясняются как стремлением переписчиков усилить характеристику главного действующего лица, так и непониманием нек-рых слов и выражений, что привело к возникновению испорченных чтений.

Житие С. вошло в Минеи-Четьи иером. Германа (Тулупова) и свящ. Иоанна Милютина - в последнем случае под 16 марта помещены Служба и Житие, под 7 апр.- Житие (Иосиф (Левицкий), архим. Оглавление Четиих-Миней свящ. Иоанна Милютина. М., 1867. С. 81, 93). Оно включалось также в сборники Житий Новгородских святых (в т. ч. неучтенные Моисеевой при публикации Жития (напр.: РГБ. Ф. 98. № 1274. Л. 272-286; описание см.: Брюсова В. Г. К истории стенописи Софийского собора Новгорода: Фрески Мартирьевской паперти // ДРИ. М., 1968. [Вып.:] Худож. культура Новгорода. С. 108-125)) и в монографические сборники, посвященные Новгородским святителям (напр.: РНБ. Тит. № 3008. Л. 211-227. 1-я пол. XVIII в.).

Житие С. нуждается в дальнейшем изучении. Рассказ об обретении мощей С. сохранился только в списке РГБ. Ф. 310. № 367 (кон. XVI в.), к-рый, по мнению Моисеевой, хотя и «связан с первоначальным видом этого памятника, когда он носил название «Повесть о преподобном Серапионе»», однако «не может быть признан наиболее близким к архетипу» (Моисеева. 1965. С. 149). По мнению же Дмитриевой - он, напротив, отражает более ранний вид памятника (Дмитриева. Житие Серапиона. 1988. С. 328). Редактирование и дополнение Жития не ограничились XVI в.: в сборнике РГБ. Ф. 98. № 1274 (кон. XVII в.) в составе Жития имеется описание «Явления чюдотворца Сергия и архиепископа Серапиона новгородцкаго архимандриту Иоасафу Сергиева монастыря» (Л. 285 об.- 286), вероятно восходящее к «Сказанию» Авраамия (Палицына) (2-я пол. 10-х - сер. 20-х гг. XVII в.), в к-ром также рассказывается о молитве святителя к Пресв. Богородице об избавлении «от всякия напасти» в ответ на обращение прп. Сергия Радонежского: «Отче Серапионе, почто умедлил еси принести моление ко всесилному Богу и Пречистей Богородицы?» (ПЛДР: Кон. XVI - нач. XVII в. М., 1988. С. 204; БЛДР. Т. 14. С. 280-281).

В лит-ре имеется неск. предположений относительно того, кто мог быть автором Жития С. Среди возможных авторов называли троицкого игум. Иакова (Кашина), к-рый мог составить Житие не позднее нач. 20-х гг. XVI в. (Филарет (Гумилевский). Обзор; Моисеева. 1965 (считала Иакова основным информатором автора Жития)); митр. всея Руси св. Иоасафа (Скрипицына) (1539-1542), после сведения с кафедры пребывавшего в 1551-1555 гг. в Троице-Сергиевом мон-ре (Ундольский. 1870. С. 252; Зимин А. А. Предисловие // Иоасафовская летопись. М., 1957. С. 11; и др.; обзор мнений см.: Дмитриева. Житие новгородского архиеп. Серапиона. 1988. С. 364-366). Большинство современных исследователей согласны с тем, что Житие было составлено в Троице-Сергиевом монастыре в сер. XVI в., хотя встречается и мнение о написании Жития в Иосифовом Волоколамском (Волоцком) в честь Успения Пресвятой Богородицы мужском монастыре (Гордиенко. 2001. С. 29).

Помимо пространного Жития существует проложное Житие С. (нач.: «Сей преподобный Серапион рождение имея от села нарицаемаго Пехорка…»). По наблюдениям В. А. Кучкина, в печатном виде оно впервые появляется в Прологе 1662 г. (Пролог: Март-авг. М., 1662. Л. 82 об.- 83 об.; Кучкин В. А. Первые издания рус. Прологов и рукописные источники издания 1661-1662 гг. // Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 142-143; Булычев А. А. Об Успенских Дубенских мон-рях, основанных прп. Сергием Радонежским // Прп. Сергий Радонежский: История и агиография, иконописный образ и монастырские традиции. М., 2015. С. 97-98, 103-104). Проложное Житие получило большое распространение и в рукописях XVII-XIX вв., в т. ч. в сборниках новгородского происхождения (см., напр.: РНБ. Соф. № 423, 2-я пол. XVII в. (Каноник (служебник) новым святым); Там же. F.I.729, 1670-1680-е гг. (Служба и «Слово от Жития Серапиона архиепископа» - Максимова Д. Б. К вопросу об авторе, месте и обстоятельствах создания так называемой Косинской рукописи // ТОДРЛ. 2003. Т. 53. С. 596-601)).

Биография

Согласно Житию, С. род. в с. Пехорка (ныне деревня Люберецкого муниципального окр. Московской обл.), находившемся от Москвы в 20 «поприщах» (здесь поприще соответствует римско-греч. миле (1482 м)). Как точное время рождения, так и социальное происхождение святителя из текста Жития неясны. Но то, что он в 7 лет был отдан на обучение грамоте, говорит о том, что он скорее всего происходил из мелких землевладельцев или духовенства (последнее представляется более вероятным). С. был вынужден вопреки своей воле, по принуждению родителей, жениться. Спустя некоторое время он был рукоположен во иерея и стал служить в ц. Покрова Пресв. Богородицы. Вскоре жена С. скончалась, он принял иноческий постриг, но продолжал оставаться священником в той же церкви. После смерти родителей полученную от них собственность С. «добре расточив». Оставив пастырское служение, он ушел в основанный прп. Сергием Радонежским Успенский Стромынский монастырь (ныне с. Стромынь Ногинского р-на Московской обл.) на р. Дубенке. Через нек-рое время после кончины игумена С., уступив настойчивым просьбам братии, стал строителем обители, получив благословение игумена Троице-Сергиева мон-ря (см. Троице-Сергиева лавра) Симона (впосл. митрополит всея Руси). Тяготясь настоятельством, спустя малое время С. присоединился к братии Троице-Сергиева монастыря. После того как 22 сент. 1495 г. Симон был поставлен в Москве на митрополичью кафедру всея Руси, троицкая братия избрала С. своим игуменом. С. присутствовал на венчании (поставлении на вел. княжение) Димитрия Иоанновича, внука вел. кн. Иоанна III Васильевича), 4 февр. в Москве (Герберштейн С. Записки о Московии. М., 2008. Т. 1. С. 121).

Согласно «Слову иному» (текст создан, возможно, в троицкой литературной среде, наиболее вероятно в окружении самого С.), на церковном Соборе 1503 г., на к-ром по инициативе вел. кн. Московского и всея Руси Иоанна III Васильевича был поднят вопрос о праве мон-рей владеть земельной собственностью (ее предлагалось заменить регулярно выдававшейся из великокняжеской казны ругой), С. горячо отстаивал право мон-рей на неприкосновенные недвижимые владения, скорее всего видя в секуляризационных планах светской власти покушение на независимый статус Церкви. Игумен вступил в полемику с самим вел. князем. Оправдываясь, вероятно, от обвинения в стяжательстве, С. заявил вел. кн. Иоанну III, что, когда он пришел в Троицкую обитель, «сел монастырю не вдах, един у себя имея посох и мантию» (Бегунов. 1964. С. 351). Укоряя митрополита в нежелании открыто поддержать его сторону, С. сказал: «Аз убо нищий противу великого князя глаголю. Ты же о сих ничтоже не глаголеши» (Там же. С. 352). Это побудило митр. Симона выразить перед вел. кн. Иоанном III мнение соборного большинства епископата, духовенства и иночества, не одобрявшего замысел вел. князя. Приостановив Собор, события на к-ром развивались не по его плану, вел. кн. Иоанн III заявил, что «вся сия творит Серапион, игумен Троицъкий» (Там же). В Житии С., как в более позднем источнике, события Собора 1503 г. изложены иначе, в этом тексте, напротив, подчеркивается расположение вел. князя к С. (Моисеева. 1965. С. 155-157). Так, в Житии сообщается, что вел. кн. Иоанн III хотел казнить через сожжение 3 боярынь (скорее всего учитывая типологически сходные случаи в XVI в.- по обвинению в колдовстве; менее вероятно встречающееся в лит-ре мнение об их причастности к ереси «жидовствующих»). Обвинение это, как указывает агиограф, было лживое, и за знатных женщин вступались и митрополит и бояре, но не могли укротить гнев вел. князя. Только прибывшему в Москву С. удалось умолить вел. кн. Иоанна III изменить приговор.

За период игуменства С. в Троице-Сергиевом мон-ре сохранилось довольно много актов, имеющих отношение к монастырскому землевладению и судебным тяжбам обители,- докладные судные списки, правые грамоты, разъезжие грамоты троицких старцев, меновные записи, купчие, данные и льготные грамоты (АСЭИ. Т. 1. С. 458-589). Среди них можно выделить адресованные игумену С. с братией жалованные тарханные и несудимые грамоты удельного дмитровского кн. Юрия Ивановича на села и деревни в Дмитровском и Кашинском уездах (Там же. № 652. С. 676-677 (25 апр. 1504); № 653. С. 577-578 (26 апр. 1504), данную и отводную грамоту волоцкого кн. Федора Борисовича на мельницу и деревни на р. Клязьме в Боховом стане Московского у. (Там же. № 654. С. 578-579 (июнь 1504)).

Спустя почти 2 года после сведения великим князем с Новгородской и Псковской владычной кафедры архиеп. св. Геннадия (Гонзова), 15 янв. 1506 г., митр. Симон возглавил хиротонию С. во архиепископа Новгородского и Псковского. Его кандидатура несомненно была согласована с новым вел. князем, Василием III Иоанновичем, ставшим правителем России в окт. 1505 г. В Новгород С. приехал «на владычество на зборной недели», «на збор» (в 1-ю неделю Великого поста) (ПсковЛет. Вып. 1. С. 91; Вып. 2. С. 225), в пятницу, 27 февр. (ПСРЛ. Т. 4. Вып. 1. С. 611).

За 3 года, когда С. возглавлял епархию, он успел заслужить авторитет и благодарную память своей паствы. В новгородском летописании выражено сочувственное отношение к владыке. С. проявил заботу о новгородцах во время большого пожара, начавшегося в Новгороде в ночь на 20 авг. 1507 г., и длительной эпидемии бубонной чумы в 1506-1507 гг. Святитель совершал крестные ходы, построил 15 окт. за один день обетную церковь в честь Похвалы Пресв. Богородицы у собора Св. Софии (ПСРЛ. Т. 43. С. 213; Т. 4. Ч. 1. С. 469); согласно тексту Жития (чудо 1), во время моровой язвы исцелились по его молитвам 3 чел. (слепой, расслабленный, бесноватый), после чего «смертноносная язва преста» (Моисеева. 1965. С. 158), что случилось осенью 1507 г. (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 469, 536). Вскоре во Владычной палате в праздник Успения Пресв. Богородицы (вероятно, в 1508) он исцелил «хромца» (чудо 2) (Там же).

В составленном во время архиерейства С. Сказании о явлении Тихвинской иконы Божией Матери затрагивалась проблема владения Софийским домом обонежскими землями, издревле принадлежавшими архиепископии (Дмитриева Р. П. Сказание о иконе Богоматери Тихвинской // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 365-367; Гордиенко. 2001. С. 33-34). В созданном тогда же Сказании о Спасовом образе («Спас Милостивый», «Спас царя Мануила») проводится мысль о строгом разделении полномочий духовной и светской власти (Седельников А. Д. Эпическая традиция о Мануиле Комнине // Slavia. Praha, 1926. Roć. 3. Seč. 4. S. 216; Гордиенко Э. А. Икона «Спас царя Мануила» и Сказание о ней в истории новгородской церкви // НИС. 1999. Вып. 7(17). С. 48-74; Она же. 2001. С. 30-32).

В 1508-1509 гг. приглашенными С. московскими мастерами, Андреем Лаврентьевым и Иваном Дермой Ярцевым, были созданы 2 новых ряда в Большом (Успенском) иконостасе Софийского собора - Деисусный и Страстной (ПСРЛ. Т. 43. С. 213; Гордиенко. 2001. С. 79-89).

Продолжалось при С. и храмовое строительство в Новгороде. К 1509/10 г. была возведена ц. во имя свт. Николая Чудотворца на Легощей ул. «пометными денгами с всего града» (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 470).

После того как в февр. 1507 г. прп. Иосиф Волоцкий, вступивший в конфликт с удельным кн. Федором Борисовичем, передал Иосифов Волоколамский мон-рь под попечительство вел. кн. Василия III, не попросив перед этим благословения у своего архиепископа, С. своей неблагословенной грамотой отлучил волоцкого игумена от священства. Об этом повествует предшествующий Житию С. источник - рассказ «О Иосифе неблагословение» (Послания Иосифа Волоцкого. 1959. С. 329-331), в к-ром инцидент рассматривался со стороны С. То, что волоцкий игумен перевел свой монастырь под покровительство вел. кн. Василия III, было воспринято как неблагодарность по отношению к волоцким князьям: «...не помянув Иосиф веры, великого жалованья и данья неизчетнаго князя Бориса Васильевича и сынов его, паче ж князя Феодора веру, великое приятельство». Узнав от кн. Федора Борисовича об «Иосифовой неправде», святитель удивился, как прп. Иосиф мог так поступить, не посоветовавшись с ним и не взяв у него благословения, ведь «Волок Ламски архиепископия Ноугороцкая». Не получив от игумена ожидавшейся просьбы о прощении, он «послаша на Иосифа неблагословение и отлучение (от священнослужения.- М. П.), хотя Иосифа сим на исправление привести и устрашити» (Там же. С. 330). Как писал прп. Иосиф митр. Симону, неблагословенную грамоту С. ему прислал в Великий пост (в 1509 он приходился на 28 янв.- 7 апр.) (Там же. С. 186).

На состоявшемся в Москве Соборе во главе с митр. Симоном отлучение с прп. Иосифа было снято и ему было вновь разрешено «священноиноческая действовати», о чем митрополит написал волоцкому игумену (Там же. С. 329). С. был вызван на соборный суд в Москву и по повелению вел. князя 29 апр. 1509 г. (3 недели спустя после Пасхи -ПСРЛ. Т. 30. С. 176) был лишен сана, отлучен от Церкви и отправлен в московский Андроников в честь Нерукотворного образа Спасителя мужской монастырь под надзор ученика прп. Иосифа Симеона. Особую вину за несправедливое осуждение С. автор рассказа «О Иосифе неблагословение» возлагает на брата прп. Иосифа, Ростовского архиеп. Вассиана II (Санина), к-рый оговорил С. перед митр. Симоном (Послания Иосифа Волоцкого. 1959. С. 330).

Из своего заточения С. направил послание митрополиту всея Руси Симону, в к-ром попытался объяснить отлучение прп. Иосифа. Возражая против обвинений в свой адрес, что он это сделал без предъявления вины, С. писал, что «отлучение» было вызвано непочтительным отношением прп. Иосифа к своему архиепископу, который даже не поставил С. в известность о предпринятом им шаге (игумен «изскочил якоже вторый Июда от лика апостольска»). С. уподобляет прп. Иосифа раскольнику митр. Григорию Цамблаку и называет «ябедником», который «вражду устроил святейши твоей митрополии», оболгал С., как ранее мн. других: «...в тех его лжах злых мнози от государя в темницах заключены». Из текста послания следует, что С. не признавал себя сведенным с кафедры: он характеризует себя как «заточенный архиепискуп божия церкве Великого Новагорода и Пскова владыка Серапион» (Там же. С. 331), а прп. Иосифа продолжает считать отлученным. В свое оправдание С. ссылается на Лаодик. 15 и Ап. 12, запрещающие духовному лицу переходить от своего епископа, причем и перешедший без ведома своего архиерея, и принявший его епископ должны быть оба отлучены от Церкви.

Через 3 года, после того как по повелению вел. кн. Василия III митр. Симон 26 апр. 1511 г. снял отлучение (ПСРЛ. Т. 34. С. 10), С. вместе с его учеником архидиак. Иаковом (Кашиным) (впосл. игумен) был переведен в Троице-Сергиев монастырь, где игум. Памва и братия обители «сретоша его честно и прияша с великим благодарением» (Моисеева. 1965. С. 163). В 1512 г. он дал в качестве вклада в эту обитель 2-створчатую серебряную панагию, ранее, возможно, судя по патрональным изображениям, принадлежавшую архиеп. Новгородскому Евфимию I Брадатому (1423-1429) (Стерлигова И. А. Декоративно-прикладное искусство Вел. Новгорода: Худож. металл XI-XV вв. M., 1996. С. 94-95, 168-171, 379).

С. скончался в Троице-Сергиевом мон-ре и был там же и погребен игум. Иаковом с братией у юж. стороны ц. Св. Троицы, «идеже ныне от гроба его Бог знамение творит». По Житию, С. преставился «в лето 7024 (1516) месяца марта 16 в Неделю цветоносную» (Моисеева. 1965. С. 164; см. также: ПСРЛ. Т. 6. С. 257). В Новгородской II и Новгородской III летописях дата смерти С. на день отличается от житийной: указывается, что он «преставися в Лазореву суботу, в 7 часу дни», т. е. 15 марта (ПСРЛ. Т. 30. С. 176; Т. 3. С. 148, 247).

В Житиях прп. Иосифа († 9 сент. 1515) 2-й трети XVI в. сообщается, что преподобный, исполняя повеление великого князя (Послания Иосифа Волоцкого. 1956. С. 229, 280), успел примириться с бывш. архиепископом (ВМЧ. Сент., дни 1-13. Стб. 482; ЧОИДР. 1903. Кн. 3. С. VIII, 42; ср.: Послания Иосифа Волоцкого. 1956. С. 229, 280, 187, 185-227). Согласно Житию Новгородского святителя, С. чудесным образом узнал в Троице-Сергиевом мон-ре о смерти прп. Иосифа в тот час, когда это произошло (поскольку «видев Бог великая его (С.- М. П.) добродетели и подвиги и пророчеством дара сподоби его: провиде далная яко близ сущая»). Показав рукой в сторону Волока Ламского, он сказал: «...брат наш, Иосиф, преставися. Бог да простит его»; после этого, «возрев на икону владычню, и рече: «Не постави ему, Господи, греха»»; автор Жития признаёт, что С. простил Иосифа только «по смерти» последнего (Моисеева. 1965. С. 164).

После сведения С. с Новгородской и Псковской кафедры (1509) она оставалась беспрецедентно долго вакантной, вплоть до 1526 г., когда на нее был поставлен свт. Макарий (впосл. митрополит всея Руси).

Почитание

С. началось после обретения его мощей нетленными 7 апр. 1559 г. и возникло, вероятнее всего, в стенах Троице-Сергиева мон-ря. Обстоятельства этого события описаны в дополнении к основному тексту Жития: в рукописи РГБ. Ф. 310. № 367 (кон. XVI в.) описана история обретения мощей и посмертные чудеса С.: «…лета 7000 седмаго (пропущено указание на десятки лет.- А. Р.) месяца апреля в 7 день в пяток проседеся земля над гробом великаго отца Серапиона, архиепископа великаго Новаграда и Пскова, а гроб его в верху подемшюся, и видеша мало что от мощеи его от них же благоухание исходяща. И сказаша игумену, игумен же нача советовати с старци, како сотворити о мощах архиепископа Серапиона и приговорил игумен и старци з братиею чтобы очистити мощи и сотворити божественая литоргия и надъгробная отпевъ со свещами честно и братию учредити» (Там же. Л. 25-25 об.).

После чудесного исцеления старца Демьяна и явления в видении С. казначею старцу Дорофею «игумен же Иасаф з братьею совеща не просто быти дело се, и посла к Москве к келарю Андреяну и повеле то сказати подлино Макарию митрополиту». Митр. всея Руси св. Макарий распорядился переложить мощи С. в новый гроб и похоронить в том же месте: «Игумен же и братия со страхом и боязнию мощи великаго отца Серапиона архиепископа очистив и монатиею одев и надгробъная отпев и цкою покрыв и погребоша честно, яко же подобает святым. Повелевает же игумен Иасаф и келарь Андреян и старци поставити гробницу над гробом великаго отца архиепископа Серапиона…» (Там же. Л. 30-30 об.). Упоминание игум. Иоасафа (Чёрного) и свт. Макария позволяет датировать обретение мощей 7067 (1559) г. Эта дата ошибочно фигурирует как дата смерти С. в отдельных списках святцев (Ключевский. Древнерусские жития. С. 291). Е. Е. Голубинский сделал предположение об установлении празднования С. в 1559 г. (тогда же, по его мнению, над могилой С. могла быть возведена «Серапионова палатка», пристроенная к западной части юж. стены Троицкого собора (по преданию, на месте первоначальной кельи прп. Сергия Радонежского, где, согласно тексту Жития, произошло явление святому Пресв. Богородицы)). Могила С. как «чюдотворца» упоминается в описи мон-ря 1641/42 г. (Опись Троице-Сергиева мон-ря 1641/42 г.: Исслед. и публ. текста. М., 2020. С. 595). В «Серапионовой палатке» покоятся также митр. всея Руси св. Иоасаф (Скрипицын) и архим. прп. Дионисий (Зобниновский) (отсюда 2-е, более распространенное в дореволюционный период название - «палатка трех мощей»). Палатка в 1700 и 1783 гг. строилась заново (в последнем случае по инициативе митр. Платона (Левшина) в ней были устроены надгробия над могилами). В 1829 г. деревянную вост. стену заменили каменной, крышу сделали в уровень с папертью собора; в 1853 г. внутри был устроен позолоченный иконостас; в 1899 г. на надгробиях, в т. ч. С., были устроены серебряные изображения усопших (Голубинский Е. Е. Прп. Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М., 1909. С. 220-221). В церковном месяцеслове XIX в. отмечалось, что служба святителю полиелейная, перед литургией или перед часами при мощах С. соборно совершался молебен (Церк.-ист. месяцеслов Св.-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1854. С. 5; Барсуков. Источники агиографии. Стб. 502).

Служба С. появилась не ранее 1559 г., т. к. в ней описывается перенесение мощей С., и не позднее 1564 г.- в списке РГБ. Ф. 209. № 285 (кон. XVII в.) указывается: «…составлено же бысть сие житие, и чудеса, и стихеры, и каноны иноком Трифилием по благословению господина преосвященнаго Макария, митрополита всея России, в 21-е лето святительства его» (Л. 72) (Дмитриева. Житие новгородского архиеп. Серапиона. 1988. С. 365; Смирнова-Косицкая. 2007. С. 197). Приведенная цитата позволяет говорить о том, что автором Жития был именно Трифиллий и что «благословение» митр. св. Макария на празднование С. было дано несколько позже, чем предполагал Голубинский. Имя «Трифиллей» читается в акростихе, к-рый содержат песнопения, предшествующие канону. Старейший список Службы, по наблюдениям А. Е. Смирновой-Косицкой, содержит рукопись РГБ. Ф. 205. № 283 (1616 г.) (см. публ. Службы: Минея (МП). Март. С. 16-31. С. 32 (16 марта; обретение мощей ошибочно датировано 1517 г.)).

В Четьих-Минеях митр. Ростовского свт. Димитрия (Савича (Туптало)) есть указание на память С. под 16 марта со ссылкой: «Зри о нем в Прологу» (Книга житий святых: Март-май. К., 1700. Л. 128 об.).

Память С. встречается в рукописных святцах, в рукописях XVII в. (напр.: РНБ. Погод. № 637. Л. 330 об. (16 марта), 344 (7 апр.)), в т. ч. в Чиновнике новгородского Софийского собора (Голубцов. Чиновник. С. 105), XVIII в. (РГБ. Ф. 651. № 88 (16 марта). Л. 446 об.) и в неск. десятках рукописей XVII-XIX вв. (учтены в электронной базе данных «Источники русской агиографии» ОДРЛ ИРЛИ РАН). Тропарь (нач.: «Твердый адамант воистину отче показался еси...») и кондак (нач.: «Яко венцем пресветлым украсился днесь Великий Новград...») С. помещены, согласно базе данных «Источники русской агиографии», под 16 марта в месяцесловах рукописей XVI в.: РНБ. Кир.-Бел. № 37/294. Псалтирь следованная. Л. 366-366 об. и Устав - Там же. Соф. № 1139. Л. 301-301 об.) - и более позднего времени: напр.: РНБ. Кир.-Бел. № 503/760, сер. XVII в. Л. 149 об.- 150. Также они были включены в 1-й рус. печатный Устав (М., 1610. Л. 617-618). Указание на празднование отсутствует в Уставе 1633 г., но имеется в издании 1641 г., пропущено в месяцеслове Устава 1682 г. (Никольский. 1896. С. 29). Память С. помещена в Псалтири с восследованием (М., 1625. Л. 324 об.- 325). В 1-м миниатюрном издании Святцев В. Ф. Бурцова 1639 г. указана только память; в печатных Святцах 1646 г. помещены тропарь и кондак (Карбасова Т. Б. Святцы 1646 г.: Памяти рус. святых // Рус. агиография: Исслед., мат-лы, публ. СПб., 2011. Т. 2. С. 281; см. также тропарь и кондак: Святые Новгородской земли. С. 841).

Почитание С. в новгородских пределах прослеживается по летописному материалу с 1-й трети XVI в. и особенно в XVII в. (ПСРЛ. Т. 3. С. 244-245), в памятниках новгородского происхождения, связанных с почитанием Св. Софии (Никольский А. И. София Премудрость Божия // ВАИ. 1906. Вып. 17. С. 69-81), также имя С. включается в подборки сведений о св. Новгородских иерархах XVII-XIX вв. (напр., в сб.: БАН. 4.7.16. Сборник, кон. XVII в. Л. 40-43 об.; ГИМ. Барс. № 237-8о. Л. 219-223, 2-я пол. XVII в.; РНБ. Q.XVII.77. Л. 237, сборник, XVIII в.; в т. ч. в «Краткий летописец новгородских владык», напр.: РНБ. Солов. № 877/987. 2-я пол. XVIII в. Л. 158 об.- 161 об. (см. описание: Новикова О. Л. О второй редакции так называемого Соловецкого летописца // КЦДР. 2001. [Вып.:] Соловецкий мон-рь. С. 217-219)).

В текстах церковных иерархов - поучении патриарха Филарета (Романова) (АИ. Т. 4. № 1. С. 14) на поставление архиереев и в послании Новгородского и Великолуцкого митр. Макария III к тихвинскому архим. Иосифу (Там же. № 87. С. 225; сент. 1654) имя С. упоминается наряду с др. Новгородскими святыми.

Память С. читается в 9-й песни «Канона всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим» соловецкого иером. Сергия (Шелонина) (Панченко О. В. Из археографических разысканий в области соловецкой книжности. 2: «Канон всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим» - соч. Сергия Шелонина // ТОДРЛ. 2004. Т. 56. С. 471).

В «Книге глаголемой Описание о российских святых» (известна в списках кон. XVII-XVIII в.) имя С. упоминается среди перечисленных Новгородских святых: «Святой Серапион преставися во изгнании у Троицы в Сергиеве монастыре в лето 7067 (!) марта 16 день» (РГБ. Ф. 205. № 212. Л. 160; Описание о российских святых. С. 38), в отдельных списках - также и среди Радонежских святых (РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. № 1199; «Книга обдержащая в себе собрание всех росииских святых и чюдотворцев» («Отенские святцы»). 1718 г. Л. 41 - после имен Наума и Варфоломея добавлено: «Св Серапион архиепископ новгородский, писано о нем в новгородских святых»).

С. почитается старообрядцами - среди святых он упомянут в «Слове воспоминательном о святых чудотворцах, в России воссиявших» Семена Денисова в одном ряду с Новгородскими святителями Нифонтом и Моисеем: «…и Серапион, и прочии, ихъже молитвами, ихъже священными предъстательствы толико стояше Великии Новъград», память присутствует в старообрядческих святцах, в т. ч. в сводных святцах 10-х гг. XIX в.: «Алфавите российских чудотворцев» Ионы Керженского и святцах Ф. П. Бабушкина (под 16 марта и 7 апр.- Романова А. А. «Полный месяцеслов» Ф. П. Бабушкина // Рус. агиография: Исслед., мат-лы, публ. СПб., 2017. Т. 3. С. 517, 521).

В описании в иконописных подлинниках XVII-XIX вв. С. уподобляется прп. Сергию Радонежскому (Маркелов. Святые Др. Руси. Т. 2. № 429. С. 211-212).

Канонизация С. подтверждена включением его имени в Собор Радонежских святых, установленный 10 июля 1981 г. по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова), и в Собор Новгородских святых, восстановление празднования которому произошло в 1981 г. по благословению митр. Ленинградского и Новгородского Антония (Мельникова).

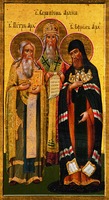

Иконография

В Житии С. упомянуто, что он скончался «в старости глубоце» (Моисеева Г. Н. Житие Новгородского архиеп. Серапиона // ТОДРЛ. 1965. Т. 21. С. 164). В иконографии С. объединяются новгородская и московская (как святого, погребенного в Троице-Сергиевом мон-ре) традиции его почитания. В текстах иконописных подлинников предписания об изображении святителя под 16 марта появились не позднее посл. четв. XVII в.: «…сед аки Сергий Радонежский, испод дымчат з белилом, в руках свиток» (ИРЛИ (ПД). Бобк. № 4. Л. 88 об.; этот текст повторяли в 40-х гг. XIX в.: ИРЛИ (ПД). Отд. поступления. Оп. 23. № 294. Л. 104). Такое описание облика С., уподоблявшее его основателю Троице-Сергиевой лавры (в самом кратком варианте: «…сед, аки Сергий, власы не с ушей» - РГБ. Ф. 212. № 53. Л. 110 об.- 111, 2-я четв. XVIII в.; ИРЛИ (ПД). Перетц. № 524. Л. 135 об., 30-е гг. XIX в.), но не фиксировавшее чин святости, позднее было дополнено: «…подобием: стар, сед, аки Сергий Радонежский, брада таковаж, власы не с ушей, мантия со источники, испод дичь с белил, в руках Евангелие…» (Филимонов. Иконописный подлинник. С. 294; см. также: Большаков. Подлинник иконописный. С. 81; БАН. Строг. № 66. Л. 89 об., кон. XVIII в.); «…брада аки Сергиева, на концы уже, власы с ушей» (РГБ. Ф. 7. № 62. Л. 29 об., кон. XVIII в.). Образы святого в архиерейской мантии, напоминающей монашескую, бытовали преимущественно в Новгороде; в троицких мастерских получил распространение др. тип его иконографии, к-рый, возможно, восходил к описанию чудесного явления прп. Сергия Радонежского и С. «во святительстей одежи» во время осады поляками Троице-Сергиева монастыря (Сказание Авраамия Палицына. СПб., 1909. Стб. 175). В поздней академической живописи С.- «седой старец, типа русского, со средней величины бородой, в белом клобуке, в крещатой фелони и омофоре» (Фартусов. Руководство к писанию икон. С. 216).

Иконография С. сложилась, вероятно, к кон. XVI в. и уже в ранний период отличалась разнообразием. Древние единоличные изображения святого в наст. время не выявлены. С. представлен в житийных циклах прп. Александра Свирского в композиции, посвященной возведению преподобного в сан иерея или игумена (икона со 129 клеймами 1547-1555 г. из Успенского собора Московского Кремля, ГММК; створка складня нач. XVIII в., ГИМ). Вместе со свт. Никитой Новгородским С. написан в нижнем регистре на створке складня, предположительно датированного кон. XVI в. (ГИМ (Покровский собор); скорее всего живопись поновлена или переписана, надписи с именами святых поздние), одет в схиму и архиерейскую мантию, голова не покрыта, в правой руке свиток, левая поднята в молении; обликом напоминает прп. Сергия Радонежского (короткие волосы, округлая, с проседью, борода). На др. иконе, входившей в более обширный комплекс, представлены в молении святители архиеп. Иоанн (Илия) Новгородский, еп. Варсонофий Казанский и С. в фелони и омофоре, с Евангелием в руке (видимо, образ написан в кон. XVII в., но позднее поновлялся (именующие надписи на поле относятся ко 2-й пол. XIX в.), поступил из патриаршей ризницы в Кремле в музей «Новодевичий монастырь», ГИМ; Г. В. Маркелов опубликовал аналогичную прорись из собрания ГРМ: Маркелов. Святые Др. Руси. Т. 1. С. 396-397, 618. № 197). В нач. XVII в. образ С. уже включали в многофигурные иконописные композиции с соборами рус. святых разных регионов - так, на строгановской 4-частной иконе «Святая Троица, со святыми» (составлена позднее из створок складня) из собрания Е. Е. Егорова (ГТГ; см.: «Сияше светильник учения его…»: Прп. Иосиф Волоцкий в рус. духовной культуре / Сост.: Л. И. Алёхина и др. М., 2019. С. 128. Кат. 44) в ряду Новгородских святителей за свт. Моисеем предстоит С.- в фелони, омофоре и архиерейской шапке, с Евангелием в руке.

До составления описи Троице-Сергиева мон-ря 1641/42 г. создана шитая палица с сюжетом «Явление Богоматери прп. Сергию Радонежскому» и 3 полуфигурами в одеждах преподобных в медальонах (СПГИАХМЗ; слева, согласно надписи, С.). В данной описи упоминаются единичные иконы С. (Опись Троице-Сергиева мон-ря. 2020. С. 303, 710). В приделе в честь Похвалы Пресв. Богородицы Троицкого собора «на правой стороне на стене» находился «образ Серапиона новгородцкого чюдотворца, вверху пречистая Богородица, обложен серебром басмою, венцы и цата резные, золочен». Местный «образ Сергия и Никона, и Серапиона чюдотворца» значится в описании иконостаса придела святителей Петра, Алексия и Ионы Московских в «клетской» ц. Двенадцати апостолов подмонастырской Служней слободы. Ок. 1635 г. были изготовлены покровы на гробницы С. и прп. Стефана Махрищского из вишневой и черной камки, а также из гвоздичной; покров «таусинного» цвета был обшит по краям тесьмой «в кружки серебром». Кроме того, в обители хранились вложенные С. панагия «воротная камен аспид, обложена серебром, на однои стороне Распятие литое, а другая гладка, во главе образ Спасов резнои» и его книги (Там же. С. 313, 337-338, 454, 470, 595). Об убранстве «Серапионовой палатки» в 1-й пол.- сер. XIX в. дают представление картина «Имп. Николай I в Серапионовой палатке Троице-Сергиевой лавры» (не ранее 1834, СПГИАХМЗ), литография «Внутренний вид Серапионовой часовни в Троице-Сергиевой лавре» (1865, СПГИАХМЗ, ГМЗРК). По сведениям Голубинского, на устроенные в «палатке трех мощей» митр. Платоном (Левшиным) надгробия в 1899 г. были положены рельефные образы С., митр. свт. Иоасафа (Скрипицына) и прп. Дионисия (Зобниновского), сделанные «на иждивение лавры из старого серебра, хранившегося в ризнице», а «старинные» образы перенесены в притвор Успенской ц. Гефсиманского скита до 1896 г. (Голубинский. 1909. С. 221; Дмитриев А. С. Гефсиманский скит. М., 1896. С. 11).

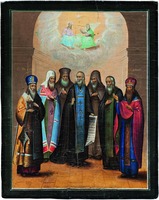

Ряд изображений «Собор Радонежских чудотворцев» связан с мастерскими Троице-Сергиева мон-ря и его подворий, с мастерами Москвы. Посл. третью XVII в. датируется икона в серебряном окладе «Прп. Сергий Радонежский и его ученики, с образом Св. Троицы» из ризницы обители (вклад кнг. А. Ф. Шереметевой после 1674, СПГИАХМЗ). Ростовой образ С. в молении (на нем ряса, схима и коричневая архиерейская мантия с красными скрижалями и источниками) помещен в верхнем регистре за спиной прп. Никона Радонежского, в числе ближайших учеников; надпись на дробнице: «АГИО(с) СЕРАПИО(н) А(р)ХИЕПИСКОПЬ НОВГОРОЦКИI». На иконе «Радонежские чудотворцы» 1702 г. («Сие моление старца Антониа Болотникова», СПГИАХМЗ) С. предстоит Спасителю в верхней части правой группы (напротив - прп. Стефан Махрищский), одет в монашеские ризы, обликом «аки Сергий»; на нимбе надпись: «П СЕРАПIОНЪ». В 1881-1882 гг., во время обновления интерьера Успенского собора Троице-Сергиевой лавры, московский иконописец М. А. Рогожкин выполнил многофигурные иконы «Собор св. учеников прп. Сергия Радонежского», расположенные на вост. грани сев.-вост. столпа и на зап. грани юго-зап. столпа (различаются расположением фигур и образа Св. Троицы). Второй образ сходен по рисунку с упомянутой Голубинским иконой «Обитель Живоначалные Троицы в лицах, написан преподобный чюдотворец Сергей со ученики» (не ранее кон. XVII в., в нач. XX в. находилась на сев. паперти Троицкого собора лавры, известна по фотографиям и воспроизведениям; см., напр.: Житие и подвиги прп. и богоносного отца нашего Сергия, игум. Радонежского и всея России чудотв. / Сост.: архим. Никон (Рождественский). [Серг. П.,] 19045. Ил. к с. 215; Голубинский. 1909. С. 194). С. изображен крайним справа в 1-м ряду, в архиерейской мантии и белом клобуке (вместо схимы надета епитрахиль), на груди панагия; на одной из икон борода святителя продолговатая, узкая на конце, на другой - округлая, он благословляет обеими руками. С. был написан в составе большого Собора учеников прп. Сергия на местной иконе, установленной в иконостасе деревянной Успенской ц. Гефсиманского скита, а избранные лаврские святые - при входе в трапезную храма (Гефсиманский скит и пещеры при нем. Серг. П., 1899. С. 26-27). В 1891 г. «в память 500-летия блаженной кончины» прп. Сергия в московской мастерской М. Т. Соловьёва была отпечатана хромолитография с клеймами жития святого, видом Троице-Сергиевой лавры и расширенным Собором Радонежских чудотворцев в среднике (ГИМ, РГБ - экземпляры 1894, 1902 гг.; С.- в белом клобуке, представлен в верхней части правой группы).

В сер. XVII в. (судя по архитектурным особенностям построек, оригинал был создан между 1643 и 1650) появились иконописные изображения Троице-Сергиевой обители (иконный образец на пергамене сер. XVII в.- РГБ. Ф. 304/II. № 392). Списками с раннего образа (воспроизведен на литографии К. Я. Тромонина ок. 1840 г., ГМИИ; см.: Снегирев И. М. Путевые записки о Троицкой лавре, содержащие в себе обзор достопамятностей Троицкой дороги, лавры и Вифании. М., 1840. Вкл.) являются иконы-пядницы 2-й пол. XIX в., выполненные в одной мастерской, скорее всего старообрядческой (СПГИАХМЗ; Покровский собор при Рогожском кладбище в Москве). Панорама обители, напоминающая карту, включает 2 группы святых, направляющихся к Троицкому собору и к больничной ц. преподобных Зосимы и Савватия Соловецких: из-за отсутствия подписей и небольшого масштаба эти фигуры с нимбами нельзя идентифицировать, но среди них есть не только преподобные, но и святители. Новая интерпретация этой темы появилась на иконах и гравюрах XVIII в., вероятно, в связи с присвоением мон-рю статуса лавры в 1744 г. Так, на основе гравюры И. Ф. Зубова 1725 г. был написан средник иконы «Вид Троице-Сергиевой лавры, с Радонежскими святыми и 16 клеймами праздников» 3-й четв. XVIII в. (собрание А. А. Кирикова), где в небесах над монастырем, показанным с вост. стороны, изображены «Благовещение Пресв. Богородицы» и 6 небесных покровителей обители, в т. ч. С. в святительском облачении (в клеймах написаны в основном двунадесятые праздники).

Очевидно, традиц. образ 7 Радонежских святых (преподобные Сергий, Никон, Михей, Максим Грек и Дионисий (Зобниновский), свт. Иоасаф (Скрипицын) и С.), погребенных в Троице-Сергиевой лавре, сформировался и получил распространение во 2-й пол. XVIII в. Судя по стилю исполнения и небольшому формату, иконы писали в качестве «раздаточных» в некогда приписной к Троице-Сергиевому монастырю слободе Холуй Вязниковского у. Владимирской губ. (иконы кон. XVIII - нач. XIX в. из частных собраний), позднее, возможно, и в др. Владимирских иконописных селах (2-я пол. XIX в., НГОМЗ, СПГИАХМЗ). В центре, вне зависимости от чина святости, изображали первых игуменов Троицкой обители (или только прп. Сергия), рядом с ними - святителей, в верхнем ряду - преподобных. На образке 40-х гг. XIX в. (частное собрание) святые стоят в интерьере храма эпохи классицизма, в облаках - Св. Троица (в типе «Сопрестолие»), фигура С.- крайняя слева (он в саккосе, омофоре и митре, с палицей). Икону ок. сер. XIX в. из ц. прор. Илии в Сергиевом Посаде связывают, как и др. образы из этого храма, с сергиевопосадской мастерской Малышева (вверху справа образ свт. Митрофана Воронежского), но, скорее это работа тверских иконописцев. На иконе малышевской мастерской «Распятие Христово и Явление Богоматери прп. Сергию Радонежскому, с избранными и Радонежскими святыми» посл. трети XIX в. (Митрополичьи (Патриаршие) покои Троице-Сергиевой лавры) в нижних клеймах фигуры местных святых прорисованы контурами по золоту (С.- слева, вместе с прп. Никоном и со свт. Иоасафом). Видимо, в лавре изготовлены иконы для запрестольного семисвечника 1883 г. (в память митр. Макария (Булгакова)), находящегося в алтаре Успенского собора (С. стоит на орлеце, седая борода слегка раздвоена на конце).

Основой для нек-рых изображений (напр., икона 3-й четв. XIX в., написанная в масляной технике на папье-маше (в Федоскино?), из большой ризницы Чудова мон-ря, ГММК; см.: Меняйло В. А. Иконы Чудова мон-ря Моск. Кремля: Кат. / ГММК. М., 2015. С. 376-377. Кат. 134), несомненно, послужили эстампы, изданные в лаврской литографской мастерской (существовала с 1843). На одном из них, названном «Святые и преподобные отцы, почивающие в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре», с цензурным разрешением от 10 апр. 1845 г. (ГИМ, СПГИАХМЗ - цензорский экземпляр, литографии с раскраской 1874 г.; в документах этот лист именовали «Угодники лавры»), преподобные Сергий и Никон поддерживают закрытый окладом храмовый образ Троицкого собора. За ними на облаках, над видом обители с юж. стороны, предстоят святители С., Иоасаф (Скрипицын) и прп. Михей (слева), преподобные Максим Грек и Дионисий (Зобниновский) (справа). Те же образы святых включали в литографии с панорамными видами Троице-Сергиевой лавры (с разным распределением предстоящих).

С посл. трети XVII в. изображения С. известны в композиции «Собор Новгородских чудотворцев», в т. ч. в сокращенном изводе: напр., на иконе «Новгородские святые, с новгородскими чудотворными образами» (из ц. ап. Иоанна Богослова в дер. Слотино Сергиево-Посадского р-на Московской обл., СПГИАХМЗ) он показан в левой группе в числе 8 святителей, в том же облачении (схима с куколем на плечах, архиерейская мантия), что и архиеп. свт. Иоанн (Илия) Новгородский. На иконе «Чудотворные иконы и Новгородские святые» 1721 г. из собрания Успенских (ГЭ) мантии С. и архиеп. свт. Иоанна украшены орнаментом, облик почти идентичен (широкая округлая борода, небольшие пряди волос касаются плеч). На иконах с обширным сонмом местных подвижников, предстоящих Софии Премудрости Божией, где фигуры святителей, как правило, размещались в 2 нижних регистрах, образ С. обычно располагался в левой части в 1-м ряду, по соседству с изображениями святителей архиепископов Феоктиста и Ионы (миниатюрная икона 1-й четв. XVIII в. из собрания П. И. Щукина, ГИМ; образ нач. XVIII в. из собрания А. М. Постникова, ГРМ; см. также выполненный с него обратный перевод: Успенский М. И., Успенский В. И. Древние иконы из собр. А. М. Постникова. СПб., 1899. Табл. 69). На иконе 1-й пол. XVIII в. (частное собрание) сонм Новгородских чудотворцев предстоит 3 чтимым образам («София Премудрость Божия», «Св. Троица», икона Божией Матери «Знамение»). С. был представлен в 1-м ряду на «старинном образе новгородских чудотворцев» из ризницы Черниговской кафедры (Филарет (Гумилевский). РСв. Май. С. 96-97).

Очевидно, С. был представлен на иконе «Собор всех российских чудотворцев» 30-х гг. XVIII в., созданной каргопольским мастером Даниилом Матвеевым и стоявшей в местном ряду иконостаса Богоявленской соборной часовни Выговской пуст. Сохранилось довольно много идентичных по композиции и составу святых списков этого образа кон. XVIII - 1-й пол. XIX в., исполненных мастерами обители или связанными с ней иконописцами (МИИРК, ГРМ (1814, П. Тимофеев), ГТГ, ГИМ, старообрядческие и частные собрания). Полуфигура С. находится в левой группе святителей во 2-м ряду, состоящем из изображений Новгородских чудотворцев, его мантия без источников, поверх нее иногда надета схима, борода окладистая, средней величины. Святитель (в красной фелони) изображен также в верхнем регистре на иконе «Собор российских чудотворцев» посл. трети XIX в., очевидно работы мстёрского мастера (Музей русской иконы, Москва), а также на одной из икон триптиха с рядами рус. святых кон. XIX в. из старообрядческой даниловской моленной в Казани (ГМИИРТ; С.- в одеждах преподобного среди Новгородских святителей).

В росписи храма Христа Спасителя в Москве (70-е гг. XIX в.) образ С. разместили в зап. части, возле композиции «Явление Богоматери прп. Сергию Радонежскому» (под сюжетом «Построение Свято-Троицкой лавры»), вместе с др. Радонежскими святыми (в 1999 его образ творчески воссоздан бригадой мастеров под рук. С. Н. Репина); в поздней стенописи Софийского собора в Новгороде - на одном из столбов, как и образы др. Новгородских святителей и благоверных князей (не сохр., см.: Новгородский кафедральный Софийский собор. Новг., 1886. С. 43). В академической стилистике исполнены настенные живописные образы подвижников XVI в. в галерее рус. святых, ведущей в пещерную ц. прп. Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (работа иеродиаконов Паисия и Анатолия кон. 70-х гг. XIX в.- 1888 г., поновление - 70-е гг. XX в., ок. 2010; профильное изображение С. в митре).

Новый этап развития иконографии С. связан с возрождением Троице-Сергиевой лавры в сер.- 3-й четв. XX в. Не ранее 1949 г., возможно палехским мастером, был написан ростовой образ С. на гробницу над местом его погребения в «Серапионовой палатке» Троицкого собора. Святитель представлен в традиц. «надгробной» иконографии: ладони скрещены на груди, глаза закрыты. Он скорее средовек, чем старец, борода остроконечная, с едва заметной сединой; облачен в зеленоватый саккос, омофор и митру, левой рукой придерживает Евангелие. В произведениях мон. Иулиании (Соколовой) С., как правило, изображен в белом облачении - крещатом саккосе, подризнике, омофоре, клобуке с воскрилиями. В 1934 г. образ святителя был включен в группу Новгородских чудотворцев на иконе «Все святые, в земле Русской просиявшие» (ТСЛ; голова С. не покрыта), в 50-х гг. XX в.- в группу Радонежских святых в авторских повторениях этой композиции (ТСЛ, СДМ) и в число Новгородских чудотворцев на иконе «Собор святителей, в земле Российской просиявших» (Митрополичьи покои ТСЛ). На подготовительном эскизе с образами Новгородских святых в альбоме кон. 20-х - нач. 30-х гг. XX в. (частное собрание) рядом с оплечным изображением С. (в клобуке) отмечено, что «по подл[иннику] ризы преподобнические, ибо сконча[л]ся схимонахом в Троице-Сергиев[ой] обители», «аще в преп[одобнических] ризах, подобием аки Сергий». В нач. 50-х гг. XX в. мон. Иулиания выполнила сень над ракой со св. мощами прп. Никона Радонежского в посвященном ему приделе Троицкого собора, столбики к-рой украшены иконами учеников и последователей прп. Сергия Радонежского, в т. ч. С. (ростовой прямоличный образ святого с Евангелием в руках). На иконе «Радонежские чудотворцы» он в митре, стоит слева, за спиной прп. Сергия Радонежского (фотография иконы из альбома игум. Марка (Лозинского) 1970 г.- Алдошина. 2001. С. 227). В 1955 г. по эскизам и под рук. мон. Иулиании расписали старую братскую трапезную лавры, поместив в картушах поясные образы Радонежских святых. С. представлен в редком для его иконографии в это время типе облачения - в схиме и архиерейской мантии.

По образцу икон письма Дионисия исполнен аналойный ростовой образ С. посл. четв. XX в. из ризницы Троице-Сергиевой лавры: святой в зеленоватом саккосе и митре, руки разведены (правой двуперстно благословляет, в левой держит Евангелие на плате), у него русые волосы и окладистая борода средней величины. На иконах кон. XX - нач. XXI в., почитаемых на родине С. (ц. Покрова Пресв. Богородицы в с. Пехра-Покровское близ Балашихи), на нем саккос бордового цвета и белый клобук (существуют ростовые и поясные изводы единоличных икон). С. изображается в совр. композициях «Собор Новгородских святых» (повторение иконы 60-х гг. XX в. из местного ряда иконостаса нижнего придела ц. ап. Филиппа на Нутной ул. в Вел. Новгороде), «Собор Радонежских святых» (2013; выпускница иконописной школы при МДА Е. В. Комарова, притвор Троицкого собора лавры; С. в красной фелони, омофоре, митре), «Собор Московских святых», «Все святые, в земле Русской просиявшие». Его образы имеются в росписи братской трапезной Троице-Сергиевой лавры (2010-2014; бригада мастеров под рук. А. Н. Солдатова; С. представлен в рост вместе со свт. Иоасафом (Скрипицыным) Московским, оба в схимах и мантиях с источниками, без куколей), ц. Успения Пресв. Богородицы в Путинках в Москве («Собор Радонежских святых», 2005, А. И. Чашкин, Н. Б. Рябов), ц. прп. Сергия Радонежского в Николо-Пешношском монастыре (2008-2010; бригада мастеров под рук. В. И. Гришанова), ц. арх. Михаила в Крымске Краснодарского края (С.- седовласый старец с крестом в руке) и др. Икона на раке С. послужила образцом для мастера, награвировавшего изображение святителя на поддоне серебряного потира, изготовленного в 2019 г. для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.