Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

СВЯТОГОРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(празд. 17 июля), чудотворный образ Святогорской в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской лавры в г. Святогорске (в 1964-2003 Славяногорск) Донецкой обл. В публикациях 2-й пол. XIX в. отмечено, что считавшаяся «издревле» чудотворной С. и. была одной из немногих, к-рая пережила упразднение обители в 1787 г. и вернулась в мон-рь после его возобновления в 1844 г. (не сохр.). Наиболее раннее упоминание о чудотворной иконе с таким названием и указанием ее местонахождения (при фантастической дате явления) вошло в рукописный сборник кратких сказаний о чтимых богородичных иконах «Солнце Пресветлое», составленный в Москве в 1-й четв. XVIII в. (МГУ НБ. № 293. Л. 122 об.- 123). В тексте сказания говорится, что С. и. явилась 1 сент. 6600 (1092) г. «в Малоросийской земле, за рекою Малым Донцом, на Крымской степи, близ Тору (на р. Тор, ныне Казённый Торец.- Ред.), места зовомо, идеже соль варят». Икона находилась в ц. Пресв. Богородицы, выросшей, как гора из земли. Источник этого сказания неизвестен, оно приводится со ссылкой на «Летописец греческий». Текст проиллюстрирован гравюрой работы Г. П. Тепчегорского.

Когда обитель возобновили, древняя С. и. находилась в старом соборном храме в честь Успения Пресв. Богородицы (1698). После того как старый Успенский храм разобрали, а из его кирпичей построили трапезную ц. в честь Рождества Пресв. Богородицы, С. и. стояла там, через некоторое время ее перенесли в ц. в честь Покрова Пресв. Богородицы (1850) и поместили в иконостас справа от царских врат, икона получила определение «наместная» (Кулжинский. 1896. С. 114).

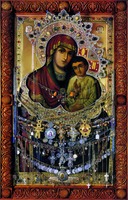

О почитании С. и. свидетельствовал, в частности, ее серебряный с позолотой оклад, утраченный в 1787 г. (Там же. С. 113). После восстановления мон-ря (1844) к 1855 г. для иконы была создана новая серебряная позолоченная риза «84 пробы с такими же (как на ризе XVIII в.- Ред.) венцами и 3 стразовыми звездами, в венце над Ликом Божией Матери укреплена корона серебряная, украшенная 2 бриллиантами, 3 топазами, 2 изумрудами, розою (розовый гранат.- Ред.) и бирюзой» (опись ризницы кон. XIX в., цит. по: Сказание. С. 7. Примеч.). Вес оклада, устроенного на пожертвование бердянского купца И. Семикина, составлял 14 фунтов и 12 золотников (5784 г). Тогда же икона была заключена в киот (устроен попечением Г. Василинина), украшенный драгоценными камнями (вклад Е. В. Шабельской и М. А. Иловайской).

С 1918 г. до полной ликвидации в 1922 г. мон-рь подвергался систематическому разграблению, судьба древней С. и. с этого времени неизвестна.

В наст. время в лавре почитается список С. и., который в архивных документах именуется «новоявленным». Считается, что икона была написана вскоре после возобновления Святогорского монастыря посетившим его в тот период афонским монахом («старцем-иконописцем»). Живопись выполнена масляными красками по деревянной основе (125×75 см, иконная доска без полей). Список находился в пещерной Иоанно-Предтеченской ц., где чудесным образом был сохранен от пожара. Из описи кон. XIX в. следует, что икона имела драгоценный убор: «Икона Божией Матери Святогорской, на ней венец серебряный 84 пробы, позолоченный. Весу в нем 2 фунта. Ценою 60 руб. серебром» (Опись ц. во имя Предтечи и Крестителя Иоанна, что на скале. Гл. 3: Иконы в прочих местах средней части храма // Архив Святогорской лавры. Л. 36 об.). К 1914 г. в мон-ре братия молилась перед др. списком С. и., к-рый находился в пещерной ц. прп. Алексия, человека Божия, а образ в ц. св. Иоанна Предтечи оставался в этот период без должного почитания. Летом (?) 1918 г. икона была изнесена из пещер, а 30 июля (по н. с.) того же года прославлена с пением величания Пресв. Богородицы. Из «Записок о явлении Царицы Небесной в 1914 г.» (архив Святогорской лавры) Н. Понировской, жены священника из с. Ярового, следует, что явившаяся ей Божия Матерь повелела прославить этот забытый «пещерный» образ и предсказала его грядущее почитание (предание о написании иконы монахом афонитом также впервые зафиксировано в записках Понировской). После прославления образ стали носить в крестных ходах по селениям. Об одном из таких ходов в период послереволюционного безвременья известно из «Акта расследования о злодеяниях большевиков, совершенных в 1918 и 1919 гг. в Святогорском Успенском монастыре Изюмского уезда, Харьковской губ.» (см.: Дело о злодеяниях большевиков. 2019. С. 483). В окт. 1918 г. крестный ход с переносимой из села в село С. и. остановился на ночлег в с. Байрачек Терновской вол. Купянского у. (ныне с. Торское Краматорского р-на Донецкой обл.). При нападении на дом все находившиеся в нем (хозяин - псаломщик местной церкви, его дочь и 3 насельника мон-ря, сопровождавшие икону иеромонахи Модест, Иринарх, иеродиак. Феодот) были убиты и ограблены (Там же. С. 458, 466).

В советское время братия мон-ря сохраняла икону во Всехсвятском кладбищенском храме. По сообщению очевидцев, в 20-х гг. XX в. была найдена возможность ее реставрации. Действительно, на иконе, видимо пострадавшей от рук безбожников в Байрачеке, имеются следы поновлений живописи. После закрытия Всехсвятского храма в 1931 г. икона была вывезена из Святогорья благочестивыми людьми. По воссоздании обители (1992) она была торжественно перенесена из Свято-Троицкого храма в пос. Новотроицком Волновахского р-на Донецкой обл. (находилась там с 70-х гг. XX в.) в г. Славянск, а оттуда, 4 окт. 1992 г., крестным ходом - в Святогорский мон-рь. В наст. время чтимый образ находится в Успенском соборе в отдельно стоящем киоте под сенью. В 2002 г. на икону были возложены серебряные с позолотой и камнями нимбы, цата, украшены поля, изготовленные из приношений к ней. В день празднования С. и. после Божественной литургии при большом стечении паломников из Успенского собора совершается крестный ход с иконой на монастырскую площадь к скульптурному образу Божией Матери «Игумения Святых Гор», где служится молебен Пресв. Богородице. В воскресные дни перед иконой совершается соборный молебен с чтением Акафиста Божией Матери «Радуйся, Невесто Неневестная!». Братией лавры ведется запись чудес от иконы.

Иконография

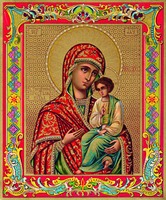

С. и. на гравюре Тепчегорского, к-рый, по-видимому, сам разработал ее иконографию, восходит к критскому типу Madre della Consolazione; Богоматерь показана сидящей (фигура обрезана ниже колен). Младенец Христос - у левой руки Матери, голова обращена от Нее; под опущенной левой ладонью Богомладенца - сфера. Раскрытая левая ладонь Богоматери поднята перед грудью, на Ее голове - корона; мафорий заколот фибулой асимметрично у правого плеча. Близкий к гравюре Тепчегорского вариант закрепился в изобразительных сводах чтимых Богородичных образов, но с той разницей, что Младенец не отворачивается от Матери, а обращен к зрителю («Успение Богоматери, со сводом Богородичных икон», 2-я пол. XVIII в., ЦМиАР; «Спас Нерукотворный, со сводом Богородичных икон», кон. XVIII в., Богоявленский собор Богоявленского Анастасиина монастыря в Костроме; «Преображение, со сводом Богородичных икон», кон. XVIII в., собрание Ф. Р. Комарова). Следует отметить, что в 1-й же четв. XVIII в. в сводах чудотворных икон появилось изображение с надписью «Святогорская» иного, нежели на гравюре Тепчегорского, извода, к-рый является вариантом иконографического типа Гликофилусы с Младенцем на левой руке. Впервые такое изображение встречается на раме Владимирской иконы Божией Матери со сводом чтимых Богородичных образов работы Ивана Дорофеева 1722 г. (частное собрание). Вероятно, его следует связывать с явленной «на Синичье горе, иже ныне зовома Святая гора» в 1563 г. иконой «Умиление» (об этой иконе см. в ст. Святогорский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь).

Сделанная в 1898-1901 гг. П. И. Михайловским (?) фотография (в наст. время не обнаружена) С. и. была представлена на XII Археологическом съезде в Харькове (1902), о чем известно из каталога выставки, в к-ром его составитель Е. К. Редин датировал С. и. XVIII в.: «Святогорская икона Б. М. XVIII в.» (Каталог выст. XII Археол. съезда в г. Харькове. Х., 1902. Отд. церк. древностей / Сост.: Е. К. Редин. № 348. С. 122).

Списки С. и., созданные в XIX в.- нач. XX в. в иконописной мастерской Святогорского мон-ря, сходны по стилистике и иконографии с ныне чтимой иконой (Богомладенец со скипетром). В рукописных заметках игум. Антония (Пузикова) есть сведения о 13 иконах, написанных маслом на холстах (Сказание. С. 7); к ним относятся иконы в церквах святых Гурия, Самона и Авива в Луганске, Вознесенской с. Торского, Рождества Пресв. Богородицы в Крестище. В этот период чудотворный образ воспроизводили на предметах священнического облачения. Так, в 1891 г. по благословению игум. Вассиана (Дегтярёва) была изготовлена «серебряная из однозолотной парчи» фелонь с оплечьем из малинового бархата, на котором позолоченным серебром была шита С. и. (Там же).

Иконы, в основе к-рых лежит литографическое изображение С. и. 1901 г. (Богомладенец со свитком), гл. обр. созданы в период возрождения Церкви в XX в. (2 иконы из домовой церкви схиеп. Алипия (Погребняка)). Иконы обоих изводов пишут и в наст. время, напр. икона в иконостасе ц. Всех святых, в земле Русской просиявших, в одноименном ските лавры, икона в Покровской ц. Святогорской лавры.