Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

РОМАН

Против планов митр. всея Руси свт. Феогноста, вел. кн. Московского и Владимирского Симеона Иоанновича Гордого и его братьев, к-рые в будущем хотели видеть на митрополичьей кафедре еп. Владимирского свт. Алексия, сложился политический союз правителей Литовского и Тверского великих княжеств, основанный на династических связях - вел. кн. Ольгерд был женат на тверской кнж. Иулиании Александровне, сестре вел. кн. Всеволода Александровича. Успех той или иной стороны на начальном этапе противостояния во многом зависел от исхода военно-политического конфликта в Византийской империи в 1351-1354 гг. между претендентами на имп. власть Иоанном V Палеологом и Иоанном Кантакузином.

В 1352/53 г. литовско-тверской кандидат Феодорит прибыл к патриарху К-польскому свт. Каллисту I (1350-1353, 1355-1363/64), однако не получил поставления в митрополита всея Руси. Тем не менее он был поставлен на Киевскую кафедру патриархом Тырновским Феодосием II и обосновался в Киеве (ПДРКП. Прил. № 12. Стб. 68). В Рогожском летописце 40-х гг. XV в. утверждается, что поставленного в Тырнове митрополита «не приаша... Киане» (в тексте говорится о «Романе чернеце» (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 61), что может являться ошибкой позднейшего сводчика, отождествившего обоих соперников свт. Алексия, или сведением о начальной деятельности Р. как нареченного кандидата на митрополию). Не позднее июля 1354 г. К-польский Синод отлучил Феодорита от Церкви (ПДРКП. Прил. № 11. Стб. 59-64).

30 июня 1354 г. на митрополию всея Руси К-польский патриарх Филофей Коккин (1353-1354, 1364-1376), сторонник Кантакузина, поставил московского кандидата свт. Алексия, к-рого незадолго до смерти благословилназанятиекафедры всея Руси свт. Феогност (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 62).

Однако в 1354/55 г. вернувшийся на Патриарший престол Каллист I по просьбе Литовского вел. кн. Ольгерда возобновил долго вдовствующую Литовскую митрополию с центром в Новогородке (ныне Новогрудок) на р. Неман, в к-рую входили всего 2 епархии - Полоцкая и Туровская (ПДРКП. Прил. № 13. Стб. 76). Митрополитом Литовским в К-поле, несмотря на протест московской стороны, был поставлен Р. Т. о., митрополия всея Руси по политическим причинам была вновь разделена на 2 части.

17 авг. 1355 г. Р., занимая почетное 6-е место, поставил подпись под актом Патриаршего Синода, утвердившего договор между визант. имп. Иоанном V Палеологом и болг. царем Иоанном Александром, к-рые подкрепили свой союз браком собственных детей (Miklošich, Müller. Vol. 1. N 183. P. 425-430, 433).

Поскольку амбиции Р. и вел. кн. Ольгерда не были удовлетворены полностью, Литовский митрополит принял энергичные меры к расширению своей власти в др. епархиях Руси. Известно, что Р. направлял послов в Тверь к еп. Феодору Доброму (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 63), но ему не удалось получить серьезную поддержку со стороны местного населения и духовенства.

В сер. 50-х гг. XIV в. состоялась повторная поездка свт. Алексия в К-поль с целью сохранить за собой митрополичью кафедру (Тихомиров Н. Д. Галицкая митрополия. СПб., 1895. С. 26). Ранее свт. Алексия в город прибыл Р. В столице Византии «межи их был спор велик и грьцемь от них дары великы» (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 65). В итоге свт. Алексий сохранил за собой кафедру всея Руси, но к митрополии, которую возглавлял Р., были присоединены епархии М. Руси (входившие в состав как ВКЛ, так и Польского королевства). Свт. Алексий вернулся на Русь зимой 1355/56 г. Летописец отметил, что «приде Алекси митрополит из Царягорода на Русьскую землю», а Р. «на Литовьскую и на Волыньскую» (Там же. Стб. 63-65). Вскоре в К-поле и, очевидно, в Москве стало известно, что Р. переехал в Киев, где «дерзостно называл себя единственным митрополитом Киевским и всея Руси» (ПДРКП. Прил. № 13. Стб. 78). В 1356-1357 гг. в результате успешных военных действий вел. кн. Ольгерда Р. распространил свою духовную власть на Брянск и Смоленск.

В нач. 1359 г. свт. Алексий приехал в Киев, надеясь восстановить там свои полномочия. Здесь он был арестован по приказу Литовского вел. кн. Ольгерда. Лишь благодаря тайным сторонникам из числа киевского духовенства свт. Алексий освободился из заключения и бежал в Москву, куда он прибыл в 1360 г. (Там же. № 30. Стб. 168). В том же году Р. приезжал в Тверь, но вновь не добился подчинения себе от еп. Тверского Феодора (ПСРЛ. Т. 10. С. 731).

В 1361 г. по соборному определению патриарха Каллиста I на Русь должны были отправиться патриаршие послы (апокрисиарии) во главе с диак. Георгием Пердикой для изучения вопроса о деятельности Р., причем последний обязывался лично явиться к послам и содействовать проведению расследования (ПДРКП. Прил. № 13. Стб. 82, 84; № 14. Стб. 85-92).

Вскоре после смерти Р. зимой 1361/62 г. (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 73; вероятно, до 5 янв. 1362, к-рым датировано следующее летописное сообщение) патриархом Каллистом Литовская кафедра была вновь ликвидирована, а ее епархии возвращены в состав митрополии всея Руси.

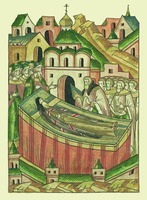

Иконография

Иконография Р. представлена на миниатюрах 1-го Остермановского тома Лицевого летописного свода 70-х гг. XVI в. (БАН. 31.7.30-2. Л. 479 об.- 480, 489, 491 об., 513 об., 514 об., 534 об.; см.: Лицевой летописный свод: Факс. изд. рукописи XVI в. М., 2006. Кн. 6; Лицевой летописный свод XVI в.: Рус. летописная история. М., 2014. Кн. 8: 1343-1372 гг.). Иллюстрируются история его поставления митрополитом в К-поле и возвращение на Русь, повторная поездка Р. и свт. Алексия в К-поль, неудачное пребывание Р. в Твери, оказание почестей Р. кн. Всеволодом Александровичем Тверским, преставление Р. Внешность Р. отличается от облика свт. Алексия Московского отсутствием нимба и деталями одежды - клобук черного цвета, мантия без источников, похожая на монашескую (в сценах возвращения Р. «на Литовскую землю и на Волынскую», принятия даров от кн. Всеволода Александровича и преставления - традиц. мантия епископа); его борода, как правило, средней величины, узкая на конце.