Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

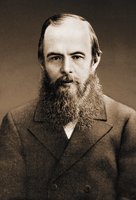

ДОСТОЕВСКИЙ

Федор Михайлович (30.10.1821, Москва - 28.01.1881, С.-Петербург), писатель.

Отец Д., Михаил Андреевич, происходил из многодетной семьи священника Подольской губ., учился в ДС при Шаргородском во имя свт. Николая Чудотворца мон-ре, затем в московском отд-нии Медико-хирургической академии, в янв. 1821 г. занял должность «лекаря» в московской Мариинской больнице для бедных, в 1828 г. получил звание потомственного дворянина. В браке с дочерью московского купца 3-й гильдии Марией Федоровной Нечаевой имел 7 детей. «Я,- писал Д.,- происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню... помню любовь ко мне родителей. Мы... знали Евангелие чуть ли не с первого детства. Мне было лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которые вслух по вечерам читал нам отец» (ПСС: В 30 т. (здесь и далее) Т. 21. С. 134). По свидетельству жены писателя Анны Григорьевны, он вспоминал, как в 2-летнем возрасте причащался с матерью в храме, и «голубок пролетел из одного окна в другое» (цит. по: Гроссман. 1922. С. 66). Одним из самых ранних воспоминаний детства Д. было также коленопреклоненное чтение вечерней молитвы перед образами (Миллер О. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского // Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883. С. 5-6). Каждое воскресенье и в большие праздники вся семья ходила в больничную церковь. Летом мать с детьми ездила в Троице-Сергиеву лавру, где они «проводили два дня, посещали все службы...» (Достоевский А. М. 1930. С. 49). Д. всегда благоговейно отзывался о матери. Под ее рук. он обучался чтению. Его 1-я книга - «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета, выбранные из Священного Писания и изряднейшими нравоучениями снабженные...» - упоминается в романе «Братья Карамазовы», в рассказе старца Зосимы как книга, по к-рой старец в детстве учился читать (ПСС. Т. 14. С. 264). Найдя в 70-х гг. экземпляр этого сочинения, Д. берег его как святыню (Достоевский А. М. 1930. С. 63). Он вспоминал, что одной из первых книг, поразивших его в жизни, когда он был «еще младенцем», была библейская Книга Иова (ПСС. Т. 29. Кн. 2. С. 43; ср.: Гроссман. 1922. С. 68). Ряд упоминаний об этой книге и многочисленные выписки из нее встречаются в подготовительных материалах к роману «Подросток» (ПСС. Т. 16. С. 140-141; см. также: Т. 13. С. 330; Т. 16. С. 346; Т. 17. С. 423).

В 1833 г. Д. был отдан в полупансион Н. И. Драшусова, в 1834-1837 гг. он посещал пансион Л. И. Чермака в Москве; после смерти матери поступил в Главное инженерное уч-ще в С.-Петербурге. Обучение в военном уч-ще (1838-1843) Д. считал ошибкой и все свободное время отдавал чтению и лит. занятиям. До нач. 40-х гг. Д. нередко упоминает в письмах имя Божие, Провидение и благодать, рассуждает о христ. предназначении художественного творчества. В переписке с братом Михаилом он просит сообщить «главную мысль Шатобрианова сочинения «Гений христианства»» (ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 55), хвалит В. Гюго как лирика «чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направленьем поэзии» (Там же. С. 70-71), полагает, что «в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому» (Там же. С. 69). В кон. 30-х гг. Д. сформулировал важные положения христ. познания, к-рые отразились в его позднем творчестве. «Что ты хочешь сказать словом «знать»? - спрашивал он брата в одном из писем.- Познать природу, душу, Бога, любовь... Это познается сердцем, а не умом... Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначение философии» (Там же. С. 53-54). В др. письме он касается христ. антропологии и намечает программу всего последующего творчества: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (Там же. С. 63).

Вскоре после окончания уч-ща Д., решив посвятить себя писательскому труду, вышел в отставку и остался в С.-Петербурге. В мае 1845 г. он закончил свой 1-й роман «Бедные люди», воспринятый критикой (В. Г. Белинский, Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов) в духе «натуральной школы» 40-х гг. и гоголевской традиции сочувственного изображения бедного чиновника, «маленького человека» на фоне «физиологической» повседневности столичного города. По выражению М. М. Бахтина, предметом изображения здесь стала «не действительность героя, а его самосознание как действительность второго порядка» (Бахтин. 1972. С. 82). Намеченная в «Двойнике» (1846) тема душевного «подполья» получила углубленную метафизическую и художественную интерпретацию не только в «Записках из подполья», но и во всех крупных романах Д., а «раздвоенные» герои, борющиеся за подлинность и целостность своей личности (Ставрогин, Версилов, Иван Карамазов), заняли в них заметное место. И др. произведения Д. 1847-1849 гг. («Хозяйка», «Слабое сердце», «Белые ночи», «Неточка Незванова») затрагивают «странные» темы петербургского «мечтательства», тайного властолюбия и т. п., к-рые читателями и критиками воспринимались скорее как социально-психологические, нежели как духовно-метафизические.

В 1847-1848 гг. Д. увлекся социалистическими идеями, посещал «пятницы» М. В. Петрашевского, участвовал в революционных кружках Н. А. Спешнева и С. Ф. Дурова. На одном из собраний у Петрашевского он познакомил присутствовавших с распространявшимся нелегально атеистическим письмом Белинского к Н. В. Гоголю. Д. оценивал учение социалиста Ш. Фурье как вредный и утопический проект, но социалистические идеи считал «святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества» (цит. по: Лосский. 1994. С. 44). В 40-х гг. он, по его собственным словам, чуть было не утратил Христа, преобразившись в европ. либерала. Тем не менее в это время Д. обдумывал статью о назначении христианства в искусстве. С. Д. Яновский, мемуарист Д., свидетельствовал, что в 1847 и 1849 гг. Д. причащался с ним в храме Вознесения, и характеризовал Д. как неудовлетворенного «нравственного химика-аналитика», «патриота из патриотов и верующего», к-рый считал, что в основании общества должны быть «только истины Евангелия». «Вернейшим лекарством» для Д. «всегда была молитва» (Яновский С. Д. Воспоминания // РВ. 1885. № 4. С. 749, 812). По мнению Н. О. Лосского, в 40-х гг. Д. испытал кратковременный период утраты веры в божественность Христа, хотя личность Христа «всегда оставалась для него идеалом и путеводной звездой», и его «возврат к Церкви был в 1847 г. присоединением главным образом ко Христу как к Богочеловеку, а не к Русской Православной Церкви. Любовь к русскому православию и к Церкви появилась у него впоследствии и развилась медленно и постепенно» (Лосский. 1994. С. 45).

В апр. 1849 г. Д. в числе др. петрашевцев был арестован. Во время 8-месячного пребывания в Алексеевском равелине Петропавловской крепости он читал христ. лит-ру: описания паломничеств в св. места и сочинения свт. Димитрия Ростовского (ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 157). 27 авг. того же года он просил брата прислать ему Библию (Там же. С. 158-159). Через много лет Д. рассказывал, что после получения Библии началось его «духовное перерождение» (Тимофеева В. В. [Починковская]. Год работы со знаменитым писателем // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 174).

Вынесенный петрашевцам смертный приговор через расстрел высочайшим рескриптом перед самым исполнением был неожиданно заменен 4-летней каторгой с последующей службой в солдатах. Испытание казнью 22 дек. 1849 г. на Семёновском плацу стало решающим моментом в жизни Д. Через неск. часов после этого он писал брату Михаилу о прожитых годах и значении как бы 2-го рождения: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его прошло в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить, как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа,- так кровью обливается сердце мое. Жизнь - дар, жизнь - счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму... Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое» (ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 164). Эти переживания Д. передает герой романа «Идиот» кн. Мышкин в рассказе человека, 20 минут ожидавшего расстрела и затем помилованного.

По дороге в Омский острог, где Д. пребывал в 1850-1854 гг., в Тобольске произошла важная для него встреча с женами декабристов П. Е. Анненковой, А. Г. Муравьёвой, Н. Д. Фонвизиной («...что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением» - Там же. С. 169). Они подарили ему Евангелие (Новый Завет) в рус. переводе, изданное под началом буд. святителя, а тогда архимандрита и ректора СПбДА Филарета (Дроздова). Чтение Свящ. Писания, единственное, дозволенное заключенным чтение в остроге, сыграло огромную роль в «перерождении убеждений» Д., в углублении понимания им смысла христианства. В подаренном Евангелии, с к-рым Д. впосл. не расставался, имеются его многочисленные пометы, сделанные ногтем, карандашом, чернилами, с помощью загибания страниц, позволяющие раскрыть новозаветные источники его художественно-философской мысли и соотнесенность проблематики его произведений с библейскими темами. Научное описание помет представлено в кн. Г. Хьетсо «Достоевский и его Новый Завет» (Kjetsaa. 1984). Наибольшее количество помет встречается в Евангелии от Иоанна. Они касаются единосущия Бога Отца и Бога Сына, божественности Христа, говорят о размышлениях по поводу потери и обретения веры, невинного и искупительного страдания, воскресения, любви (см.: Кириллова. 1996. С. 48-59). Евангельские цитаты, мотивы, «реминисценции», «подтексты» или «закадровое», «архетипическое», «апофатическое» присутствие Свящ. Писания как невидимого смыслообразующего центра организуют художественное пространство и время всех крупных произведений Д.- от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых».

Каторжный опыт («был похоронен живой и закрыт в гробу» - ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 181; «между разбойниками... отличил наконец людей... есть характеры глубокие, сильные, прекрасные» - Там же. С. 172) способствовал религ. самоуглублению Д. и его более последовательному приобщению к церковной жизни. «Неделя говенья мне очень понравилась,- писал Д.- Говевшие освобождались от работ. Мы ходили в церковь, которая была неподалеку от острога, раза по два и по три в день… Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с чашей в руках читал слова: «...но яко разбойника мя прийми»,- почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется приняв эти слова буквально на свой счет» (ПСС. Т. 4. С. 176-177). Большое впечатление производила на Д. подача арестантам милостыни. Первый раз он получил подаяние от 10-летней девочки, догнавшей его на дороге и сказавшей: «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!» (Там же. С. 19). Этот эпизод отражен в романе «Преступление и наказание». Внимание Д. к христ. милосердию рус. народа проявилось в «Бедных людях», где Макар Девушкин говорит о родном звучании слов «Христа ради».

После отбывания каторги, в ожидании отправки в Семипалатинск для службы рядовым, Д. в письме к Фонвизиной, подарившей ему Евангелие, в февр. 1854 г. раскрывал свои сокровенные религ. переживания: «...я - дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже... до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 176). Он просил брата Михаила прислать ему среди проч. книг «отцов Церкви и историю Церкви» (Там же. С. 173). После долгих хлопот сибир. и с.-петербургских знакомых Д. был пожалован офицерский чин, возвращено потомственное дворянство и право печататься, однако полицейский надзор за ним сохранялся до 1875 г. В 1857 г. Д. женился на Марии Дмитриевне Исаевой.

Значение испытаний, пережитых в Сибири, Д. видел в «непосредственном соприкосновении с народом, братском соединении с ним в общем несчастии», в укреплении веры, к-рая «была сильна, несокрушима», в глубоком искреннем покаянии и надежде, не оставлявшей его «во все времена» (Ф. М. Достоевский: Статьи и мат-лы. Л., 1924. Сб. 2. С. 379). В письмах Д. сибир. периода часто встречаются выражения «всё от Бога и у Бога», «всё в руках Божиих, а я, надеясь на Бога, не задремлю и сам» и т. п. Перерождение своих убеждений на каторге он характеризовал как «возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного».

Возвращение из ссылки в 1859 г. Д. воспринимал провиденциально. На границе Европы и Азии он «вышел из тарантаса и перекрестился, что привел наконец Господь увидеть обетованную землю», по пути посетил Троице-Сергиеву лавру: «Сергиев монастырь вознаградил нас вполне. 23 года я в нем не был. Что за архитектура, какие памятники, византийские залы, церкви!» (ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 362).

В годы неволи Д. не оставлял писательского труда: в Петропавловской крепости, ожидая приговора, он написал рассказ «Маленький герой», в остроге вел записи тюремного фольклора, составившие «Сибирскую тетрадь», в Семипалатинске написал повести «Село Степанчиково и его обитатели» и «Дядюшкин сон». Однако качественно новый этап его творчества начался в 60-х гг., когда он приступил к созданию произведений, принесших ему всемирную славу как одному из глубочайших христ. писателей-мыслителей.

По возвращении из ссылки Д. вместе с братом Михаилом издавал журналы «Время» (1861-1863) и «Эпоха» (1864-1865), в к-рых в полемике с революционными демократами формировалась идеология почвенничества. В статьях для ж. «Время» («Объявления об издании «Времени»», «Ряд статей о русской литературе», «Два лагеря теоретиков» и др.) писатель утверждал, что органическое развитие рус. культуры и народного самосознания нарушилось петровскими реформами, к-рые были исторически необходимы, но проводились не естественным путем, а революционными, противоречившими народному духу средствами. В результате образовалась огромная пропасть, к-рая разделила «наше цивилизованное «по-европейски» общество с народом» и далеко развела интересы разных сословий. Главным следствием удаления высшего слоя общества от «земли» Д. считал потерю живых связей с традициями и преданиями. Возвышение над народом и атеизм дворянской интеллигенции создали благоприятные условия для смещения иерархии духовных ценностей, развития болезненной гордыни ума, вызревания наивной и безграничной уверенности в непогрешимости «науки» и в незаменимости внешних социальных преобразований в деле нравственного благоустроения человечества. Почвенничество по-разному отразилось в художественных и публицистических произведениях Д. Так, в «Записках из Мертвого дома» (1861-1862) картины каторжного ада сочетаются с осмыслением возвращения «к народному корню», в сюжете использованы образы Рождества Христова и Пасхи (см.: Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 43).

В 1861 г. Д. опубликовал роман «Униженные и оскорбленные», в котором присущее писателю в 40-х гг. «гуманистическое» изображение «маленького человека» обогащается элементами буд. романов-трагедий - анализом бессилия «естественной морали» перед господствующим злом в душе самообожествляющегося индивидуума. Социальная неполноценность или значительность героев Д. от романа к роману все более перекрываются величием или ничтожностью их души, способностью или неспособностью осознавать и преодолевать собственное «подполье» на пути к святости. Смысловая структура «Униженных и оскорбленных» обусловлена соединением евангельских притч о блудном сыне и о прощенной грешнице. Завязка действия романа - в сцене ухода героини из родительского дома, а развязка - в «зеркальной» сцене возвращения и прощения, причем возвращение героини в конце Страстной недели, перед Пасхой, обусловливает мотив воскресения.

В июне 1862 г. Д. впервые выехал за границу и посетил Германию, Францию, Швейцарию, Италию. В написанных по следам европ. путешествий «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) он обнаруживает в природе европейца «начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления», которое не совместимо ни с христ. идеалом, ни с социалистическими идеями. Отныне в сознании Д. существуют как бы 2 Европы: на смену «первой» Европе «святых чудес», высоких идеалов, мощной культуры, которая, угасая, превращается в музей, в «камни» и «могилы», приходит «вторая» Европа корыстных побуждений, усредненных стандартов, мельчающего вкуса. Писатель с горечью констатирует, что «высшее место в Европе отведено миллиону», что в «самый главный кодекс нравственности» входят лицемерно прикрытые заботы о самообеспечении и самообогащении, а господствующий индивидуализм отодвигает в сторону всякое помышление об общем благе. В натуре же рус. человека, по убеждению Д., живет «потребность братской общины», сохраненная народом, «несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников». Именно поэтому Д. полагал, что в России возможен «русский социализм», т. е. устройство общества на христ. основаниях.

1864 год принес Д. тяжелые утраты: в апр. умерла его жена, в июне - брат Михаил. В 1867 г. женой Д. стала его стенографистка Анна Григорьевна Сниткина, брак с к-рой оказался счастливым. У супругов родилось 4 детей.

Повесть «Записки из подполья» (1864) представляет собой своеобразное художественно-философское введение к последующим произведениям писателя. Эту повесть В. В. Розанов считал «краеугольным камнем в литературной деятельности» Д. (Розанов. 1991. С. 99). По убеждению Л. Шестова, художественная диалектика «подпольного» героя «может быть свободно поставлена наряду с диалектикой какого угодно из признанных европейских философов, а по сложности мысли... едва ли многие из избранных человечества сравнятся с ним» (Шестов Л. На весах Иова. П., 1929. С. 43). «Только я один,- писал Д.,- вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! ...Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство)» (ПСС. Т. 16. С. 329). Убеждение в невозможности «исправления» и совершенствования человека демонстрируют вслед за героем повести, «подпольным парадоксалистом», Свидригайлов из «Преступления и наказания», Лебедев и Ипполит Терентьев из «Идиота», Ставрогин и Кириллов из «Бесов», Версилов и младший кн. Сокольский из «Подростка», Великий Инквизитор и Иван Карамазов из «Братьев Карамазовых».

Д. пришел к выводу, что причина «подполья» заключается в «уничтожении веры в общие правила» - «нет ничего святого». Оторванный от «почвы» и от «святого», т. е. от христ. идеала, герой «Записок из подполья» оказывается заложником непреображенной человеческой природы и свободы. Д. подверг глубокому философско-эстетическому анализу не только противоречия и тупики в межличностных отношениях, но и ограниченность идей социализма, капитализма, цивилизации, гуманизма, позитивизма, науки, прогресса. Он последовательно раскрывал, что «лекаря социалисты», проповедники «разумного эгоизма» и др. подобных идей оказывались в положении слепых поводырей, неспособных увидеть скрытое иррациональное содержание рассудочных теорий, подспудные болезни здравого смысла, утопичность любых социальных преобразований при опоре на безумно-эгоистические начала деятельности человека. Вл. С. Соловьёв в брошюре «Три речи в память Достоевского» сформулировал принципиальный итог раздумий Д. над неизбывными условиями и коренными особенностями пребывания человека в мире: «Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм... не обращена - и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело, и вопрос «что делать» не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления» (Соловьев. 1988. Т. 2. С. 311).

Автор «Записок из подполья» устами своего героя утверждает свободу как основную ценность и одновременно самый крупный камень преткновения в жизнедеятельности людей. Изощренной диалектикой и практическими действиями герой как бы демонстрирует универсальные качества человеческого сознания, не просветленного Богом, и «фантастичность» волеизъявлений «самостоятельного хотения». Его причудливые «капризы» способны разламывать изнутри упорядоченность всяких рационалистических схем и рассудочных выгод, регламентированность социалистического муравейника или комфорт капиталистического дворца. По Д., «глупые» и «злые» страсти «гордого человека», доходящие в предельном выражении до «любовного» культивирования своего «подполья», богоборчества и сатанинских дерзаний («все позволено»), излечиваются лишь благодатной Божией помощью на пути свободной любви к Богу и ближнему и сознательного преодоления «подполья». Поэтому в художественном мире писателя нет, как в традиц. реализме, промежуточных «средних типов», почти все его герои, сложные и противоречивые, проявляют либо причастность, либо непричастность к противоположным началам в трагедии человеческой свободы. Человекобог или Богочеловек, Аполлон Бельведерский или Христос, царство диавола или Царство Божие, самообожествление или богоутверждение - таковы полюсы, к-рые образуют силовые линии 5 основных романов Д. и скрепляют в них разнообразный материал одной центральной мыслью: без Бога нет человеческой личности, а в любом гуманизме, маскируясь, торжествует «натура» с ее нигилистической гордыней, эгоцентрическими импульсами, властными притязаниями.

Тщательное исследование тонкостей и неожиданных поворотов человеческой души, соединения в ней нередко диаметрально противоположных склонностей и побуждений позволяло Д. видеть общие и глубокие духовно-нравственные конфликты: нравственный дуализм человека, срастание элементов величия и ничтожества его существования. «Атмосфера души состоит из слиянья неба с землею; какое же противузаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш - чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира» (ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 50). «Шеф земли» оказывается «пробным существом», способным даже благородство и героизм оборачивать подлостью и пошлостью. Провозглашенный в христианстве «закон любви» встречает препятствие в «законе я», проистекающем из первородного греха и определяющем «темную основу нашей природы». По мысли Д., Адам, «возжелавший» соперничать с Творцом и стать «как боги», стал первым «фантастическим» человеком, стремившимся, говоря словами подпольного парадоксалиста, «по своей глупой воле пожить». Анализ следствий и пределов развития гордости, берущей начало в глубинах человеческой воли и питающей различные типы эгоистического сознания, стал важной темой произведений Д. В его представлении гордость есть существенное духовно-психологическое свойство, которое входит в живую конкретность человеческого бытия, бессознательно-органически сказывается в складе восприятия и жизненных установок личности и тем самым оказывается «дальней» причиной неожиданных противоречий и многообразных недоумений в человеческих взаимоотношениях. В произведениях Д. наблюдается закономерность: чем отделеннее самодовлеющий мир героя и выше его претензия, тем настоятельнее его потребность стать над людьми, превратив их в материал и средство для самоутверждения - или в форме прямого господства над ними, или в форме обманной любви к ним.

Углубленное исследование корней подобных закономерностей стало главной писательской задачей Д. Когда его называли психологом, он, уточняя, говорил о себе как о реалисте в высшем смысле, проникающем в глубины и законы человеческого духа. Художественно-философская методология Д. состоит в том, что истинное значение психологических, политических, идеологических и иных проблем раскрывается в сопоставлении с представлениями о подлинной природе человека, об истоках, целях и смысле бытия.

Кто есть человек - продукт стихийной игры слепых сил природы, «свинья естественная», как утверждает, напр., Ракитин в «Братьях Карамазовых», или образ и подобие Божие? Если человек, со всеми своими духовными устремлениями и нравственными страданиями, опираясь на материалистическое мировоззрение, принимает себя лишь за мышь, пусть и «усиленно сознающую мышь» (по выражению героя «Записок из подполья»), тогда нелепо и нелогично надеяться на какое-то братство и любовь среди людей. В этом случае естественно ощущать или осознавать свою жизнь в категориях самосохранения и борьбы за существование, тайной вражды и скрытого взаимовытеснения, конкуренции и соперничества - в тех категориях, к-рые вытесняют собственно человеческие свойства, выделяющие человека из природного мира, напр. милосердие, сострадание, совесть и т. п. Если же человек воспринимает себя как образ и подобие Божие, тогда он удовлетворяет глубинную, более или менее осознанную потребность в не теряемом со смертью смысле своего существования, а все специфически человеческие свойства, слитые с действенной памятью о Первообразе и заповедях Божиих, становятся, по Д., не внешней условностью, а внутренней силой в «законе любви».

Альтернатива жизни с Богом или без Бога экзистенциально связана с выстраданным обретением писателем веры в череде мучительных колебаний и сомнений и неразрывно соединяет в художественно-философском подходе Д. элементы антропологии, историософии, эсхатологии и обыденной жизни. «Вопрос о необходимости понятия бессмертия души для прогресса» - «роковой и вековечный»,- заключает он в результате раздумий о «тайне человека». «Представьте себе, что нет Бога и бессмертия души (бессмертие души и Бог - это все одно, одна и та же идея). Скажите, для чего мне надо жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? Без бессмертия-то ведь все дело в том, чтоб только достигнуть мой срок, и там хоть всё гори. А если так, то почему мне (если я только надеюсь на мою ловкость и ум, чтоб не попасться закону) и не зарезать другого, не ограбить, не обворовать, или почему мне если уж не резать, так прямо не жить за счет других, в одну свою утробу?» (ПСС. Т. 30. Кн. 1. С. 10).

В историческом процессе вообще и на каждом его этапе в частности Д. обнаруживает тот же фундаментальный парадокс, что и в душе отдельного человека: бессознательное или даже воинственное, насильственное забвение идеального измерения бытия и божественного происхождения человека при одновременно необходимой опоре на т. н. реалистические основания, здравый смысл или разумный эгоизм умаляют высшие цели существования людей. Тогда место абсолютного идеала как гаранта цели и смысла занимают его суррогаты и идолы, появляется обманчивая вера в науку, в деньги, в гражданское общество, в собственные силы, в прогресс, в построение очередной Вавилонской башни.

Любой «естественный», изобретенный эмансипированным разумом идеал всегда оказывается поверхностным, грубым и не только не просветляет «темную основу» природы человека, но зачастую маскирует, утончает и усиливает ее разрушительные свойства. Поэтому попытки его реализации не прерывают, а нередко и разветвляют цепочки господствующих в мире зла и безумия. И в бытовых, служебных, любовных взаимоотношениях людей, и во всеохватных принципах и идеях по видимости не похожих друг на друга «учредителей и законодателей человечества» естественные свойства человеческой природы ведут к самопревозношению и уединению личности, исканию и приумножению «своего права». Такую закономерность писатель относил не только к индивидуумам, но и к общественным классам, нациям, историческим эпохам, познавательным методам. Когда «темные я» становятся единственной твердой опорой и призмой, сквозь к-рую люди смотрят на окружающий мир, тогда они, не замечая, увлекают этот мир к апокалиптическому концу. Д. заключал, что общество в этом смысле имеет предел своей деятельности. Согласно Д., отвратить отдельную личность, целый народ или все человечество от подобной перспективы может лишь жизнь с Богом.

Личность Христа с Его совершенной любовью представляла для Д. идеал. Именно любовь является выражением предельной свободы и одновременно величайшим «самостеснением», жертвой, победой над «натурой» Адама. По убеждению Д., только подобная любовь способна преобразить «темную основу нашей природы», восстановить в человеке первоначальный образ, восполнить «укороченное» эгоистической гордостью его сознание. Одна из самых главных и заветных мыслей Д., доверенная его герою, звучит так: «На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом» (ПСС. Т. 14. С. 290). Потому-то так важно, заключал писатель, беречь «знамя Христово», ибо только оно помогает ясно различать добро и зло, не позволяет «слепотствующему» уму увлекаться ложными ценностями, оживляет в очищающемся сердце подлинную любовь.

Для изображения всего комплекса идей, связанных с «тайной человека», пронизывающих все эстетическое пространство в романах Д., требовался особый художественный метод, к-рый он называл «реализмом в высшем смысле» или «фантастическим реализмом». «У меня,- отмечал писатель,- свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив» (Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973. С. 47). Событийная исключительность, сгущающая в себе жизненные закономерности, для Д. намного реальнее обыденности, потому что она незримо слита с более полным, глубоким и целостным объемом действительности. «Нам знакомо,- писал он,- одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала - это все еще пока для человека фантастическое» (Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради 1860-1881 гг. // Лит. наследство. М., 1971. Т. 83. С. 81). «Фантастичность» его «реализма в высшем смысле» заключается в том, что он не столько показывает знакомую по «наглядке» «видимо-текущую» жизнь человеческой души, сколько раскрывает ее корни. Эти онтологические глубины фантастичны постольку, поскольку они, как «концы» и «начала» социальной действительности, невидимы, подобно корням дерева. И. С. Тургенев считал, что писатель должен быть психологом, но тайным: он должен знать и чувствовать корни явлений, но представлять только сами явления - в их расцвете и увядании. Д. же поступает противоположным образом и становится «явным» психологом («пневматологом»), снимает оболочку обыденности со своих героев и воплощает их сущностные духовные свойства. Так, «фантастический», «высший» реализм соотносится в творчестве Д. с целостным изучением границ и пределов природы человека, фундаментальных противоречий его свободы, идеалов, возможностей и перспектив. Отсюда проистекает пророческий характер творческого метода Д.: «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики… Ихним реализмом - сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты» (ПСС. Т. 28. Кн. 2. С. 329). Д. предсказывал за мн. десятилетия результаты определенных общественно-исторических процессов, предупреждал о тупиках грядущего мирового развития.

Внутренняя логика «реализма в высшем смысле», основанного на единстве христ. онтологии, антропологии и историософии, по-своему «прорастает» в каждом крупном романе писателя. Свойства «закона я» и закономерности проявления эгоистической гордости, скрепляющие единство волевых импульсов, характеров, используемых идей и теорий целого ряда ведущих персонажей Д., рельефно выражаются в романе «Преступление и наказание» (1866). Крайняя бедность, превращающая честных и добрых людей в «тварей дрожащих», неправедное богатство, делающее хозяином жизни злую, кровососущую «вошь», показаны в романе в «прогрессивном» контексте лишенных твердых духовных оснований и отчетливого нравственного содержания идей и шатких понятий «капитализма» и «социализма», воинствующего экономизма и утилитарной этики - идей и понятий, либо упрочивающих социальное неравенство, либо предполагающих насильственную перемену мест и декораций в извечном иерархическом порядке. «Гармонию» индивидуальных и общественных выгод в утилитарно-потребительском жизнеустроении пропагандирует в романе преуспевающий делец Лужин, довольный тем, что «мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего» и вместо вредных предубеждений занялись новыми мыслями и полезными сочинениями во имя науки и экономической правды. Принимая евангельскую заповедь о любви к Богу и ближнему за устаревший предрассудок, он противопоставляет ей принцип личной наживы как основной двигатель материального процветания и прогресса в целом.

В этой атмосфере зарождается логически простой замысел Родиона Раскольникова восстановить попранное человеческое достоинство путем справедливого перераспределения неправедно нажитого капитала. Причем, по его расчету, удар топора, лишающий жизни старуху-процентщицу, должен оказаться математически ничтожной величиной по сравнению с гуманной целью и принесенной угнетенным людям пользой. Теория Раскольникова, питаемая атмосферой эгоцентрических ценностей, выражала протест личности, на к-рую давила «экономика» и «физиология», против ее превращения в органный «штифтик». Реализация этой теории открывает неведомые глубины сложной души героя, в к-рой любовь к людям и желание помочь им парадоксальным образом соседствуют с презрением к ним и желанием властвовать над ними.

Не описывая в романе процесс духовного возрождения Раскольникова столь же подробно, как его нравственные мытарства, Д. ясно очертил контуры такого возрождения. Осознав сущность и гибельность своей теории, Раскольников испытывает спасительные мучения совести и готовность к покаянию. На каторге под его подушкой «лежало Евангелие», с помощью к-рого только и можно преодолеть влияние бесовских сил в «законе я». В черновых записях к «Преступлению и наказанию» сострадание, страдание вообще - единственный путь к обретению любящего сознания, высшей полноты и гармонии жизни: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием... Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (то есть непосредственно чувствуемое телом и духом, то есть жизненным всем процессом) приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе» (ПСС. Т. 7. С. 154-155). Надежду на восстановление личности преступника Д. видел в том, что для человека всегда открыт путь к «непосредственному сознанию» и «великой радости», что в нем нельзя окончательно растоптать совесть и любовь, так же органично присущие человеческой природе, как и противоположные им свойства. На этой органичности основано «наказание» Раскольникова - чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, к-рое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его.

Перспектива духовного возрождения главного героя романа обусловлена сострадательной любовью между ним и Соней Мармеладовой: «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» (ПСС. Т. 6. С. 421). Глубокое и искреннее сопереживание Сони растопило твердую «наполеоновскую» душу Раскольникова. Ключевой для понимания романа является сцена чтения Раскольниковым и Соней евангельского повествования о воскрешении Христом Лазаря, символизирующая грядущее воскресение героя «в новую жизнь»: «...он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим...» (Там же). Чтение Евангелия происходит в «одиннадцать часов», накануне «скорбного шествия» Раскольникова, и соотносится с Крестным путем Христа и с евангельской притчей о работавших в винограднике Господнем с 11-го часа и получивших за труд столько же, сколько работавшие с 1-го часа (Мф 20. 1-16). В образах Сони Мармеладовой и Дуни Раскольниковой аккумулируются евангельские повествования о прощеной грешнице (Ин 8. 3-11; Лк 7. 36-50).

Работая над романом «Идиот» (1868), Д. писал своей племяннице С. А. Ивановой: «Идея романа - моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее… Главная мысль романа - изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь... На свете есть одно только положительно прекрасное лицо - Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж, конечно, есть бесконечное чудо» (ПСС. Т. 28. Кн. 2. С. 251). «Светом Христовым» (часто употребляемое Д. словосочетание) освещаются несовершенные проявления всего «чисто человеческого», в т. ч. и в его наилучших образцах. «Из прекрасных лиц в литературе христианской,- писал он далее племяннице,- стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что смешон» (Там же).

Главный герой романа, «Князь Христос», как иногда называет его автор в черновиках, прекрасен потому, что идиотичен. «Идиотизм» кн. Мышкина, т. е. его «нелепость», «непрактичность», «безумное» пренебрежение собственными интересами, непосредственность и искренность, незащищенность и доверчивость при остром и глубоком уме, провоцирует выход на поверхность всех скрытых намерений др. персонажей (эгоцентрических мотивов поведения в «законе я»), вскрывает несостоятельность «естественного порядка вещей», иллюзорность «нормальности» жизни. Образ кн. Мышкина раскрывается через детали, смысл к-рых восходит к Евангелию («не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди... ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха...» - Мф 10. 9-10; «...Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» - Мф 8. 20 и т. п.). «Неотмирная логика» главного героя соотносится с евангельскими словами: «...Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор 1. 27).

Апокалиптическое состояние мира, к к-рому в конечном счете ведет «темная основа» привычного хода жизни, неоднократно подчеркивается в романе образами из Откровения Иоанна Богослова (Откр 6. 5-6; 8. 10-11). Безбожность мира символизирует находящаяся в доме Рогожина картина Х. Хольбейна Младшего «Мертвый Христос», изображающая Спасителя тлеющим трупом. Эта картина связана с исповедью умирающего от чахотки Ипполита Терентьева, означая для него подтверждение его неверия в божественность Христа и реальное бессмертие, а следов.- торжество смерти. Если смерть есть закон природы, если «немой зверь» пожирает бесчисленные поколения людей, то все обессмысливается, уравнивается - добро и зло, подвиг и злодеяние, самоубийство и убийство. Ипполит убивает себя (это его предельный вывод и «последнее убеждение»), Рогожин - Настасью Филипповну. Оба они - дети безверия, слуги смерти, и при определенных обстоятельствах убийца и самоубийца могут поменяться местами.

Д. показывает в «Идиоте», что совр. состояние мира с его банками, биржами, акционерными компаниями и железными дорогами принижает все возвышенное и духовное, разлагает ценностно-духовное отношение человека к действительности и способствует развитию в нем лишь чувственных и корыстных стимулов деятельности. Сравнивая «звезду полынь» в Апокалипсисе (Откр 8. 10-11) с развернувшейся по Европе сетью железных дорог и рассуждая о «веке пороков и железных дорог», один из персонажей романа выражает мысль Д., что «собственно... железные дороги не замутят источников жизни», но «всё это настроение наших последних веков, в его общем целом научном и практическом, может быть, и действительно проклято-с» (ПСС. Т. 8. С. 310).

Кн. Мышкин оказывается изгоем, «выкидышем» в «проклятом» мире, поскольку предстает его своеобразным антиподом, не принимающим правил игры и бессильно им противостоящим. «Дитя совершенное», «младенец» - так называют кн. Мышкина «взрослые» люди, занятые своими «практическими» интересами. Перекликающийся с евангельским образ ребенка (ср.: «... если не обратитесь и не будете как дети...» - Мф 18. 3) был близок Д. и при изображении «положительно прекрасного человека», к-рый рассудочному сознанию кажется идиотом, т. е. сошедшим с колеи «нормального» для «темной основы... природы» ума и в результате непростительно «опустившимся» до чистоты и наивности детского восприятия. Однако с «высшей точки» зр. «идиот» обладает «главным умом». Дар понимания др. людей естественно соединен в нем со способностью нравственного влияния на них, с отношением к ним не как к материалу и средству для искомой пользы и выгоды, а как к самоценным личностям. Все это не обостряет, а, напротив, ограничивает и смягчает проявления их корыстных претензий и создает условия для обнаружения скрытых в каждом человеке добрых начал.

В конце работы над «Идиотом» у Д. возник замысел «огромного романа» под названием «Атеизм» о потере рус. человеком веры в Бога. Герой «шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам» и «под конец обретает Христа и русскую землю» (ПСС. Т. 28. Кн. 2. С. 329). Писатель характеризовал этот замысел как синтез художественной идеи и намерения высказаться «по возможности вполне». Своеобразным развитием замысла стал составлявшийся с кон. 1869 г. за границей план «Жития великого грешника», задуманного в 5 книгах. «Этот роман,- заключал Д. в одном из писем,- все упование мое и вся надежда моей жизни... чтоб писать этот роман - мне надо бы быть в России. Например, вторая половина моей первой повести происходит в монастыре. Мне надобно не только видеть (видел много), но и пожить в монастыре» (ПСС. Т. 29. Кн. 1. С. 93-94). Детство «великого грешника» характеризуется «зарождающимися сильными страстями» и постепенно пробуждающимися наклонностью к «безграничному владычеству» и желанием «испытывать свою мощь». Д. определяет героя как «тип из коренника, бессознательно беспокойный собственною типическою своею силою, совершенно непосредственною и не знающею, на чем основаться... Он уставляется наконец на Христе, но вся жизнь - буря и беспорядок» (ПСС. Т. 9. С. 128). Общую идею «Жития...» Д. выразил так: «Главный вопрос... тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь,- существование Божие. Герой в продолжение жизни - то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист...» (ПСС. Т. 29. Кн. 1. С. 117). Особое значение Д. придавал намерению описать сближение «великого грешника» в мон-ре со старцем наподобие свт. Тихона Задонского («Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру» - Там же. С. 118).

Замыслы «Атеизма» и «Жития великого грешника» не были осуществлены, но своеобразно «распределились» по 3 последним романам Д.

Толчком для создания романа «Бесы» (1871-1872) послужило т. н. нечаевское дело - убийство слушателя Петровской земледельческой академии И. П. Иванова членами тайного об-ва «Народная расправа» во главе с С. Г. Нечаевым. Обстоятельства идеологического убийства, политические предпосылки и организационные принципы террористов составили фактологическую основу романа. Д. важно было не только высветить содержание и смысл события, но и выявить его происхождение. Он проводит границу между нигилистами и революционными демократами и западниками, к-рые не признали бы в террористической практике эволюцию своих благородных целей и отреклись бы от нее, как в романе Верховенский-отец открещивается от родного сына. Однако, по убеждению автора, субъективное неприятие не отменяет объективных законов, по к-рым замутняются и снижаются «великодушные идеи» (вслед. их «короткости», невнимания к фундаментальным проблемам человеческой природы и свободы). Благородство и чистота помыслов тех, кто взыскуют равенства и братства, могут искажаться уже одной только торопливостью в мечтательных обобщениях, принятием не додуманных до конца гипотез за несокрушимые аксиомы, безоглядным воплощением основанных на атеизме идей, сопровождающихся огульным отрицанием тысячелетних традиций, исторических ценностей, народных идеалов. Когда «великодушные идеи» «попадают на улицу», то к ним в соответствии с «законом я» примазываются «плуты, торгующие либерализмом», или интриганы, намеревающиеся грабить, но придающие своим намерениям «вид высшей справедливости». И в конце концов «смерды направления» доходят до убеждения, что «денежки лучше великодушия» и что «если нет ничего святого, то можно делать всякую пакость».

Роман начинается с эпиграфа, взятого из Евангелия, об исцелении гадаринского бесноватого (Лк 8. 32-36), к-рый повторяется в финальной сцене чтения Евангелия книгоношей Софьей Матвеевной Степану Трофимовичу Верховенскому. Тот сравнивает исцелившегося с Россией. «Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней,- это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века...» - так истолковывал эпиграф и автор, связывая свой диагноз болезни страны с надеждой на ее исцеление (ПСС. Т. 10. С. 499). Внутреннее движение евангельского эпизода (выход бесов из человека и вселение их в свиней) «обнажает» невидимые закономерности исторического процесса, связанные с духовным миром человека, раскрываемые в сюжетной линии Степана Трофимовича Верховенского. В то же время оно выявляет «теплохладность» в образе Ставрогина. В изъятой из основного текста главе «У Тихона» Ставрогин просит архиерея, как и Верховенский-отец Софью Матвеевну, прочитать отрывок из Апокалипсиса (выделенный и Д. в подаренном ему Новом Завете): «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр 3. 14-17). Глубина «теплохладности» Ставрогина, входящего в действие романа в день Воздвижения Креста Господня, измеряется невозможностью обретения отыскиваемого им для себя креста («ставрос» в переводе с греч. означает «крест»).

Говоря о работе над «Бесами», Д. отмечал: «Но не все будут мрачные лица; будут и светлые. Вообще боюсь, что многое не по моим силам. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского... С ним сопоставляю и свожу на время героя романа» (ПСС. Т. 29. Кн. 1. С. 142). В неудавшемся покаянии Ставрогина архиерей обнаруживает новые глубины «теплохладности» и предсказывает ему еще более страшные преступления.

В образе Петра Верховенского и его сообщников, в их мыслях и действиях концентрированно и выпукло проявляется истинный облик и реальные мотивы поведения борцов за справедливое переустройство общества. Деспотический догматизм, политическое честолюбие, уголовное мошенничество предводителя террористической «пятерки», хлестаковский энтузиазм к-рого постепенно осложняется зловещей демоничностью, являются в представлении автора следствием своеобразного развития посредственной и самолюбивой личности, лишенной в воспитании и образовании «высшего, основного», т. е. опоры на духовные ценности, высокие нравственные идеалы. Отец Петра Степан Трофимович Верховенский наиболее ярко выражает собирательные черты рус. западников и особенности мировоззрения и психического склада «либералов-идеалистов» 40-х гг. XIX в. Внешнему и внутреннему облику, мыслям и чувствам Степана Трофимовича свойственны, с одной стороны, возвышенность, благородство, «что-то вообще прекрасное», с др.- какая-то невнятность, половинчатость. Такое расплывчатое, теряющее границы раздвоение («всежизненная беспредметность и нетвердость во взглядах и в чувствах») соответствует неконкретности содержания тех высоких задач, к-рые проповедует «учитель» представителям молодого поколения. По замыслу Д., непонимание России, ее исторических достижений и духовных ценностей, безусловное подражание зап. традициям без анализа всех (не только положительных, но и отрицательных) вытекающих отсюда последствий создавали благоприятные условия как для заимствования «коротких» и туманных идей, так и для их последующих нигилистических метаморфоз. И «отцы» и «дети», несмотря на очевидное непонимание и разрыв между поколениями, ощущают общую зыбкую почву, не только отталкиваются друг от друга, но и взаимно притягиваются. «Ученики» снисходительно относятся к «высшему либерализму» Степана Трофимовича, т. е. «русской либеральной болтовне» «без всякой цели», и с жаром аплодируют «милому» и «умному» вздору. Со своей стороны «учитель» с опаской внимает требованиям «новых людей» об уничтожении собственности, семьи, священства, но не может не соблазниться их общим «прогрессивным» пафосом, благородной стойкостью их отдельных представителей.

Иронический подход к образу Верховенского-старшего осложняется драматическими интонациями, когда тот выходит в «последнее странствование», осознает трагическую оторванность своего поколения от народа и его духовных ценностей, стремится проникнуть в сокровенную суть Евангелия. В самой возможности такого «странствования» писатель видит залог подлинного возрождения героя, доверяет ему авторское истолкование эпиграфа романа, вкладывает в его уста слова апостольского послания о любви как о могущественной силе и венце бытия.

В романе «Подросток» (1875) Д. показывает разложение родовых, семейных и общественных связей в капитализирующейся России, дает свою версию взаимоотношений «отцов и детей», противопоставляя традиц. «литературным» семействам (И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого) «случайное семейство» Версилова. Неготовность или, как часто выражался Д., недоделанность целомудренной в своей основе, но уже испорченной общей жизненной атмосферой души Подростка, ищущего справедливости на неправедных путях, становится предметом художественного анализа. В образе Аркадия Долгорукова, как и в образе Родиона Раскольникова, воплощены черты «темной основы нашей природы», в границах к-рой направленность воли, особенности характера и своеобразие навязчивой идеи находятся в неразрывном единстве. В подготовительных материалах к произведению автор подчеркивал: «Подросток во весь роман не покидает своей идеи о Ротшильде окончательно... Она основана на чувстве гордости, формирующейся в идее уединения…» Этой идее автор намерен придать главное значение (ПСС. Т. 16. С. 105). В черновиках Д. характеризует «идею Ротшильда», развращающую силу денег как новое явление и «неожиданное следствие нигилизма» в обществе без «оснований» и «преданий», теряющем религ. убеждения и нравственные устои. Общее поветрие захватывает и Подростка, противоречиво и парадоксально сочетаясь в его юношеской душе с жаждой высшего порядка и духовного благообразия. Автор подчеркивает, что его герой «ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе».

Выведенный Д. образ странника Макара Ивановича Долгорукого внутренне возвышается над «беспорядком» совр. общества и воплощает духовное «благообразие», взыскуемое Подростком. Основой возвышенных свойств, проявляющихся в облике, характере, поступках этого персонажа, является «стояние пред Богом». Макар Иванович обладает полнотой сердечной убежденности в том, что «жить без Бога - одна лишь мука». Руководимый этой истиной «странник» преодолел неизбежную для эмансипированного сознания мучительную раздвоенность, справился с мощными эгоистическими силами «натуры», обрел подлинное смирение и «веселие сердца», выработал мудрость «главного ума», к-рая при отсутствии внешних знаний позволяет верно оценивать происходящее, не терять чувства меры в суждениях о людях и событиях, оказывать благотворное нравственное влияние на окружающих. «Твердое в жизни» - так называет эту мудрость Подросток. Она становится для него столь же притягательной, как атеистическая «великая мысль» Версилова, и также способствует ослаблению «идеи Ротшильда». Проблемы, поставленные в «Подростке», нашли углубленное религиозно-философское осмысление в последнем романе писателя.

Роман «Братья Карамазовы» (1879-1880) собирает воедино фундаментальные проблемы предшествующих 4 романов. Идейно-художественный план «Братьев Карамазовых» требовал такого изображения единичной судьбы, чтобы в ней преломились характерные явления, оттенки «живой жизни», ее явные и подспудные причинно-следственные связи. Отсюда особая многосоставность романа, где на первый взгляд обыкновенное уголовное происшествие и любовное соперничество в канве детективного сюжета вписываются в общую картину духовно-мировоззренческих и социально-психологических связей совр. общества, к-рые в свою очередь соотносятся с вечными законами бытия и глубокими философско-историческими обобщениями. В результате художественное произведение становится повествованием не только о перипетиях семейства Карамазовых, но и о судьбах страны («совокупите все эти 4 характера,- подчеркивал автор,- и вы получите, хоть уменьшенное в тысячную долю, изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России» - ПСС. Т. 15. С. 435) и даже всего человечества, к-рые всецело зависят от качественного содержания духовной жизни людей, соответствия ее евангельским заповедям.

Братья Карамазовы заняты разрешением вопросов о первопричинах и конечных целях бытия, отношение к к-рым составляет основу разных вариантов идейного выбора и поведения героев и к-рые автор романа как бы переводит из иррациональной сферы в область активного и напряженного диалога. «Како веруеши, али вовсе не веруеши» - вот главное, что интересует Алешу Карамазова в брате Иване. В ответ Иван Карамазов рассуждает об отличительной черте «русских мальчиков»: сойдясь на минутку, они начинают толковать не иначе как о вековечных проблемах: «Есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца» (ПСС. Т. 14. С. 213). Иван и сам является таким глубокомысленным «мальчиком»: ему не нужны миллионы, а необходимо понять, где находятся источники добродетели и порока; он страдает от «рациональной тоски», от невозможности «оправдать Бога», когда в мире царит зло. В отличие от Ивана «мальчик» Алеша убежден в существовании Бога и бессмертии души и решает для себя: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Эти мысли овладевают и сознанием Дмитрия Карамазова, к-рый, ощущая невидимое участие в жизни людей мистических сил и говоря о красоте как об одной из мучительных загадок бытия, подчеркивает: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей». Среди вопросов, затрагивающих начала и концы человеческого бытия, Дмитрия особенно терзает самый главный: «А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что как Его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если Его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет?» (ПСС. Т. 15. С. 32).

Вопрос о существовании Бога и посмертной судьбе человека, от очевидного или подспудного решения к-рого зависят оценка и восприятие действительности, по-своему занимает и отца братьев Карамазовых, иронически интересующегося, есть ли в аду потолок и крючья для грешников. Он небезразличен и второстепенным персонажам, напр. Коле Красоткину, чей искренний мальчишеский нигилизм соотносится с незрелым увлечением социализмом, или госпоже Хохлаковой, ищущей ясного ответа на вопрос, заканчивается ли жизнь лопухом на могиле. Д. показывает в романе, что от ответа на этот вопрос (независимо от степени его осознанности) зависят поступки и действия людей. Если нет Бога и бессмертия души, если жизнь заканчивается «химией», элементарным разложением тела, тогда теряется всякий смысл происходящего на земле, тогда все безразлично и все позволено. Эти выводы, вложенные автором в уста атеиста Ивана Карамазова и подхваченные лакеем Смердяковым, составляют невидимую основу того жизненного и исторического поля, в котором свойственное душе искание абсолютного смысла восполняется увеличением собственных прав, власти, материального преизбытка. Искажение, уничтожение «идеи о Боге» ради торжества «шефа земли» означало для Д. постепенное самоуничтожение атеистического гуманизма, ибо построение нового порядка без религии и Христа зиждется на греховной воле человека.

Символическое обобщение драматизма пребывания человека в мире дано Д. в поэме о Великом Инквизиторе. Поэма становится своеобразным философским средоточием романа, концентрируя его проблематику и соотнося ее с ходом мировой истории. Великий Инквизитор обвиняет Христа в отказе от диавольских искушений побороть свободу чудом, тайной и авторитетом, обратить камни в хлебы, овладеть совестью людей и мечом кесаря объединить их в «согласный муравейник», устроить им окончательный всемирный покой. Он становится религ. самозванцем, берет на себя смелость «исправить» подвиг Христа, последовать советам диавола и освободить человека от «мук решения личного и свободного» и трагизма жизни (о Великом Инквизиторе как образе антихриста см. в ст. Антихрист). Великий Инквизитор предстает не только выразителем негативных сторон католичества, его идеи и логика вмещают и типизируют различные варианты безбожного жизнеустроения на непреображенной земле в прошлом, настоящем и будущем - в форме теократического гос-ва, социалистической утопии или т. н. цивилизованного общества. Высшая претензия Великого Инквизитора подразумевает замену свободного решения людей слепым повиновением «мимо их совести» царям земным, «царям единым», к каковым он причисляет себя. А для этого, полагает он, необходимо, выступая от имени Христа, добра и истины, «принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми». Основная тайна Великого Инквизитора заключается в том, что он не верит в Бога, а значит, принижает человека как образ Божий, поощряя человеческие пороки и слабости.

По мнению Д., перерождение от рабства к свободе происходит в человеке лишь тогда, когда поколеблены основы своекорыстного сознания. «Христос же знал,- отмечает писатель,- что одним хлебом не оживить человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии» (ПСС. Т. 29. Кн. 2. С. 85). Высшая красота и непреложная правда Христа, «аксиома о духовном происхождении человека», если она открывается людям, освобождает их из плена языческих фантазий и самоубийственных пристрастий и устремляет волю в русло бескорыстно-жертвенной любви, преображающей ветхого человека. Любовь, являющаяся главной движущей силой абсолютного идеала и венцом развития личности, есть, согласно Д., одновременно и совершенно свободная жертва, чудо воскрешения умирающего зерна, обновления души. Только бескорыстная любовь к ближнему, к-рая свободна от к.-л. частного интереса, способна возвысить и облагородить приниженную душу человека. Эти мысли в романе выражает старец Зосима.

В июне 1878 г. вместе с философом Вл. Соловьёвым Д. посетил Оптину Макариеву в честь Введения во храм Пресв. Богородицы муж. пуст., где встречался и имел беседы со старцем прп. Амвросием (Гренковым). Д. поехал в пустынь после смерти сына; по воспоминаниям жены, вернулся «умиротворенный и значительно успокоившийся и много рассказывал... про обычаи Пустыни», из бесед с о. Амвросием «вынес глубокое и проникновенное впечатление» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 328). Первые главы «Братьев Карамазовых» были написаны под живым впечатлением от этой поездки. Старец Амвросий занял место в ряду преподобных и святителей (Иоанн Дамаскин, Феодосий Печерский, Нил Сорский, Исаак Сирин, Сергий Радонежский, Тихон Задонский), к-рые привлекали неизменный интерес Д. и повлияли на образ старца Зосимы - следующий после Макара Долгорукого образ подвижника и христ. учителя, созданный Д. «Взял я лицо и фигуру из древле-русских иноков и святителей: при глубоком смирении надежды беспредельные, наивные о будущем России, о нравственном и даже политическом ее предназначении»,- писал Д. Особое внимание он обращал на главку «О Священном Писании в жизни отца Зосимы», источником для к-рой послужили нек-рые поучения свт. Тихона Задонского, а «наивность изложения» соответствовала стилю книги странствий инока Парфения (Агеева) (ПСС. Т. 30. Кн. 1. С. 102).

Рус. народ, по словам Зосимы, хотя и отягощен, подобно др. народам, своим и мировым грехом, все равно знает, что «где-то есть святой и высший, у того зато правда, тот знает правду, значит не умирает она на земле». И пока «русский инок» несет в себе образ Христов и «чистоту Божией правды», пока сохраняется это «тысячелетнее орудие для нравственного перерождения от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию», до тех пор живет и надежда на спасение человека, на изменение его отношений с другими через осознание онтологической вины и взаимное служение. «Всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б узнали - сейчас был бы рай». Это откровение умирающего брата Маркела, усиленное затем «таинственным посетителем», Зосима вспоминает в критический момент своей жизни. Оно подвигает и Дмитрия Карамазова к внутреннему перевороту, определяя его стремление к всепрощению. Еще одна важная особенность проповеди старца заключается в учении о «деятельной любви» к ближнему, опыт к-рой убеждает в бытии Бога и бессмертии души; любовью «все покупается, все спасается». Деятельную любовь или конкретное добро, не содержащее внутренней противоречивости, старец Зосима считает великой силой, способной неисповедимыми путями «на другом конце мира» отдаваться, ибо «все связано со всем». Такая любовь свойственна Алеше Карамазову, ученику старца. «Идея неизбирательной, неисключительной любви, любви ко всем как к родным, которую при жизни проповедовал старец, выводит Алешу из мрачного уединения и обособленности… связывает Алешу с Алексием, человеком Божиим, героем не столько жития, сколько духовного стиха, в свое время чрезвычайно популярного и распространенного в многочисленных вариантах. Народная трактовка жития Алексия, человека Божия, согласно которой святой и является выразителем идеи неизбирательной любви, привлекла внимание Достоевского» (ПСС. Т. 15. С. 475-476. Примеч.).

В 1873 г. и с 1876 по 1881 г. Д. выпускал «Дневник писателя». На его страницах он вел пристрастный разговор, перемежающийся с личными воспоминаниями, о вещах, внешне вроде бы не соприкасающихся: о значении «восточного вопроса» и исторической необходимости объединения славян, о Православии и католицизме, протестантизме и атеизме, о внешней и внутренней политике, аграрных отношениях и земельной собственности, о развитии промышленности и торговли, о научных открытиях и военных действиях, о мужестве и стойкости воинов (напр., о Ф. Н. Данилове). Будучи принципиальным противником скороспелых и прямолинейных решений, Д. тщательно изучал явления совр. жизни. Характеризуя свою публицистическую методологию, он говорил о необходимости давать «отчет о событии не столько как о новости, сколько о том, что из него (события) останется нам более постоянного, более связанного с общей, с цельной идеей». Мысль Д. всегда обогащает текущие факты глубинными ассоциациями и аналогиями, включает их с позиции христ. осмысления в главные направления развития культуры, истории, идеологии.

В последние годы жизни Д. возросла его общественная и писательская популярность. Он участвовал в литературно-муз. вечерах с чтением отрывков из собственных сочинений и стихотворений А. С. Пушкина, посещал различные лит. кружки и салоны, общался и переписывался с К. П. Победоносцевым, благодаря посредничеству к-рого был принят наследником престола вел. кн. Александром Александровичем (впосл. имп. Александр III) и его женой вел. кнг. Марией Феодоровной, а также вел. кн. Константином Константиновичем. В 1877 г. Д. был избран членом-корреспондентом С.-Петербургской АН, в 1879 г.- почетным членом Международной лит. ассоциации. В июне 1880 г. он как депутат от Славянского благотворительного об-ва принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Москве и произнес знаменитую речь о поэте как о гениальном выразителе «правильного самосознания нашего», высказав заветные мысли о жизни и лит-ре, об органической склонности «народа русского ко всемирной отзывчивости, к всеединению человечества» (ПСС. Т. 26. С. 134). В творческие планы Д. входила работа над продолжением «Братьев Карамазовых», однако этому не суждено было сбыться.

26 янв. 1881 г. у Д. внезапно открылось горловое кровотечение. По совету врачей жена пригласила священника Владимирской ц., прихожанином к-рой в последние годы жизни был Д.; больной исповедовался и причастился. Утром 28 янв. он сказал жене, что ясно осознал, что сегодня умрет. Открыв наугад Евангелие, он попросил ее прочесть, что «выпало»: «...Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду» (ср.: Мф 3. 15). «Ты слышишь - «не удерживай» - значит я умру»,- сказал Д. (Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 375). Позвав детей, он передал свое Евангелие сыну Федору и попросил прочитать детям притчу о блудном сыне, затем благословил их. Вечером того же дня, в момент, когда были произнесены последние слова отходной молитвы, Д. скончался (Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883. Паг. 1. С. 324).

Похороны писателя собрали множество людей. После отпевания в храме Св. Духа Александро-Невской лавры ректор СПбДА прот. Иоанн Янышев произнес слово о покойном, в к-ром назвал творчество Д. «отголоском» (т. е. соприкасающимся с идеями) Нагорной проповеди Христа. Писатель был погребен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры рядом с могилой В. А. Жуковского. На надгробии высечены евангельские слова (эпиграф к «Братьям Карамазовым»): «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12. 24).

Своеобразие религиозно-философской проблематики и художественной методологии Д. при его жизни встречало непонимание со стороны критиков и читателей. «Преступление и наказание», «Бесы» нередко оценивали как тенденциозные произведения, направленные против разночинной молодежи и передовых идей, а в «Братьях Карамазовых» находили чрезмерное обилие «лампадного масла» и «психиатрической истерики», «эпилептически судорожное» восприятие действительности. Многим казалась безрассудной и неприемлемой критика Д. всего «прогрессивного» (права, социализма, товарно-денежных отношений, технических «чудес» и т. п.). «Жестокий талант» (Н. К. Михайловский), «больные люди» (П. Н. Ткачёв) - подобные определения писателя и его персонажей встречались на страницах журналов и газет. После кончины Д. наметилось стремление к адекватному и систематическому изложению основ его мировоззрения и творчества, прежде всего в «Трех речах в память Достоевского» (1881-1883) Вл. Соловьёва. В кон. XIX и нач. XX в. философская, историософская и нравственная проблематика романов Д. вызвала интерес у крупных рус. мыслителей (Розанов, Д. С. Мережковский, С. Н. Булгаков и др.), для многих из них его творчество стало важной вехой на пути «от марксизма к идеализму» и создало методологическую основу для собственных построений. В трудах представителей религиозно-философского ренессанса отражались присущие произведениям Д. духовное измерение и метафизическая глубина, но вместе с тем они подвергались субъективным интерпретациям с т. зр. «нового религиозного сознания» (Н. А. Бердяев), «третьего завета» (Мережковский), «второго измерения мышления» (Шестов) и т. п. Значительную роль в постижении творчества Д. сыграла опубликованная в 1929 г. кн. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», в к-рой подчеркивалась принципиальная незавершенность и диалогическая открытость художественного мира писателя, множественность неслиянных «голосов» и т. зр. в его произведениях. Именно христ. модель мира и понимание человека обусловливают особую, не совпадающую с сюжетно-композиционной завершенность и целостность произведений Д., своеобразие неповторимого сочетания авторской «монологичности» с романной «полифонией».

Христ. характер миросозерцания и творчества Д. по-разному раскрывался в работах представителей рус. религиозно-философской мысли XX в. Прот. Василий Зеньковский отмечал, что у Д. «все проблемы человеческого духа становятся проблемами религиозного порядка», у него «больше, чем в лице кого-либо другого, мы имеем дело с философским творчеством, выраставшим в лоне религиозного сознания» (Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 226, 244). Эту мысль прот. В. Зеньковского В. В. Вейдле выразил термином «четвертое измерение», в к-ром все выходит за свои границы, прорастает из себя, не переставая быть самим собой, и указывает на связь Бога и человека (Вейдле В. В. Четвертое измерение: Из тетради о Достоевском // Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 193). Стремление Д. обнаружить сокровенный образ Божий в человеке подчеркивал в исследованиях «Достоевский как проповедник возрождения» и «Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского» митр. Антоний (Храповицкий): «…решимость отбросить служение себялюбию и страстям... крест благоразумного разбойника или, напротив, разбойника-хулителя,- вот что описывал Достоевский, а читатель уже сам выводит отсюда, если не желает противиться разуму и совести, что между двумя... крестами непременно должен быть третий, на который один разбойник уповает и спасается, а другой изрыгает хулы и погибает… Если свести к общим понятиям… все повести автора… то мы получим совершенно ясную и в высшей степени убедительную теорию, в которой почти и нет слов «благодать», «Искупитель», но где эти понятия постоянно требуются самой логикой вещей» (Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский и Православие. М., 1997. С. 74-75). Прот. Георгий Флоровский отмечал, что «последним синтезом» Д. «было свидетельство о Церкви. Влад. Соловьёв верно определил основную мысль Достоевского - Церковь как общественный идеал… Свобода вполне осуществима только через любовь и братство, в этом тайна соборности, тайна Церкви, как братства и любви во Христе» (Флоровский. 1988. С. 297).

Вл. Соловьёв, отвечая на обвинения Пушкинской речи Д. в эвдемонизме и «розовом христианстве» со стороны К. Н. Леонтьева, подчеркивал, что «проповедь или творчество о всеобщем примирении, всемирной гармонии или торжествующей Церкви произойдет вовсе не путем мирного прогресса, а в муках и болезнях нового рождения, как это описывается в Апокалипсисе - любимой книге Достоевского в его последние годы» (Соловьев. 1988. Т. 2. С. 322). Розанов отмечал, что «вся Россия прочла его «Братьев Карамазовых», и изображению старца Зосимы поверила... «Русский инок» (термин Достоевского) появился, как родной и обаятельный образ, в глазах всей России, даже неверующих ее частей» (Розанов В. В. Примечания к письмам К. Н. Леонтьева В. В. Розанову // О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие. М., 1991. С. 186-187). «Достоевский во многих пробудил эту тягу к монастырю. И под его влиянием, и в самом типе современного монашества обозначился сдвиг «в сторону любви и ожидания»» (Флоровский. 1988. С. 301).

Особо притягательной для религ. философов стала поэма о Великом Инквизиторе в «Братьях Карамазовых». Подробный ее анализ содержится в пространном «опыте критического комментария» Розанова, в лекции Булгакова «Иван Карамазов в романе «Братья Карамазовы» как философский тип», у Бердяева, С. Л. Франка и др. (см.: О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие). По заключению прот. Г. Флоровского, история открывалась писателю «как непрерывный Апокалипсис, и в ней решался вопрос о Христе» (Флоровский. 1988. С. 300).

Д. оказал огромное влияние на мировую культуру прежде всего глубинным анализом многообразных проявлений зла, проистекающих из «закона я». При этом он нередко и неправомерно провозглашался на Западе предшественником модернизма, глашатаем всеволия и бунта, апологетом индивидуализма и сильной личности. Экзистенциалисты считали Д. наряду с С. Киркегором и Ф. Ницше своим родоначальником, фрейдисты подвергали его творчество произвольным интерпретациям. Так, одни герои Д. («подпольный» человек, Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов) укрупнялись и выводились на передний план за счет игнорирования др. (Мышкин, Макар Иванович Долгорукий, Зосима, Алеша Карамазов), как раз показывавших в «законе любви» пути выхода из тупиков «темной основы нашей природы». Односторонних оценок творчества Д. не избежали и крупные писатели: Т. Манн, Г. Гессе, А. Камю, С. Моэм и др.

Серб. богослов архим. прп. Иустин (Попович) справедливо заключал: «В решении человеческих проблем никто не может ни превзойти, ни сравниться с Достоевским. Во всех своих произведениях он неустанно ищет человека в самом человеке, исследует его суть, размышляет о его предназначении. Он подвергает человека невиданному психоанализу, подвергает его страшным испытаниям с тем, чтобы психологически и экспериментально решить «проклятые» вечные проблемы человека. И если результатом этих исследований будет убеждение: человек смертен до конца, то тогда решение другой вечной проблемы должно гласить: нет Бога. Но если же немилосердный психологический анализ покажет, что человек бессмертен, то тогда решение первой проблемы будет гласить: есть бессмертие, есть Бог» (Иустин (Попович). 1998. С. 25).